牙槽突骨折是十分常见的口腔疾病,通常发生于上颌前牙区骨折,少部分为上下颌同时骨折,其发生多与外力打击、跌倒或者撞击等有关,所引起患者的骨折可表现为线型亦或粉碎型,通常伴随牙齿损伤、软组织撕裂,并可造成咬合关系错乱,严重影响患者的口腔健康[1]。对于牙槽突骨折患者以往多采用牙弓夹板固定治疗,特别是对于损伤范围相对较大,合并骨折移位现象的患者该治疗手段的应用效果良好,能够将牙弓夹板与牙面紧贴并进行固定,能够有效改善咀嚼效率[2],然而在治疗期间口腔异物感较重,患者的不适感强烈,影响患者的治疗依从性[3]。近年来伴随着口腔医疗技术的迅速发展和提升,口腔正畸固定矫治技术的应用价值日益受到关注[4]。以下将分析对于牙槽突骨折患者采用口腔正畸固定矫治技术或者传统牙弓夹板进行治疗的临床效果。

1资料与方法

1.1常规信息资料

样本抽取时间为2021年1月~2023年1月,地点为我院,疾病确诊结果均为牙槽突骨折,样本数量72例,通过随机数字表法分组,即对照组、观察组,各组病例数量均为36例,观察组男、女分别为19例、17例;年龄最低22岁,最高67岁,均值(41.5±5.6)岁;病程最短1d,最长6d,均值(3.2±0.6)d;发病原因:撞击伤共计13例,车祸伤共计11例,意外跌倒伤共计7例,以及击打致伤共计5例。对照组男、女分别为18例、18例;年龄最低21岁,最高68岁,均值(41.4±5.7)岁;病程最短1d,最长5d,均值(3.3±0.5)d;发病原因:撞击伤共计15例,车祸伤共计8例,意外跌倒伤共计9例,以及击打致伤共计4例。2组上述各资料横向对比均差异微小P>0.05。

纳入标准:(1)患者符合对于牙槽突骨折的疾病判定准则,且通过拍摄X线片明确诊断;(2)患者对本研究方案知悉并已取得知情同意;(3)治疗依从性良好;(4)患者为首次发病。排除标准:(1)合并牙周畸形者;(2)合并其他部位骨折者;(3)罹患精神疾病者;(4)具有视听、语言、认知等相关功能障碍者;(5)研究中途失访者。

1.2方法

观察组患者采用口腔正畸固定矫治技术来进行治疗,实施局部麻醉,进行手法复位患者的牙槽突骨折块,使其恢复至解剖位置,并对移位以及脱位的病变牙齿进行复位。通过运用咀嚼方式对咬合情况进行检查,明确患者的咬合关系满意后可继续后续操作。正畸托槽粘接需要由左侧第二前磨牙起,直至其右侧第二前膜牙处,并借助弯制效果满意的不锈钢圆丝妥善结扎与固定,继续将两枚种植支抗钉依次植入于距离患者骨折线两端远中第一以及以及第二颗牙齿,并选择牙根尖局部的膜龈联合处,并通过结扎丝于先前种植钉钉帽上妥善进行结扎以及牵引,从而强化固位效果。对照组患者采用传统牙弓夹板进行治疗,术中进行常规局麻,骨折复位方法同观察组,应用牙弓夹板进行治疗,需要将其进行弯折,进而使其与患者本身的牙弓形态之间一致,对长短进行适当修剪,之后将处理好的牙弓夹板对于右侧第一磨牙直至其左侧第一磨牙妥善固定,再以结扎丝对其进行固定于患者牙齿上。叮嘱患者在日常生活中维持良好的口腔卫生状况,例如早晚进行刷牙,每餐后进行温水漱口等。

1.3评价规范

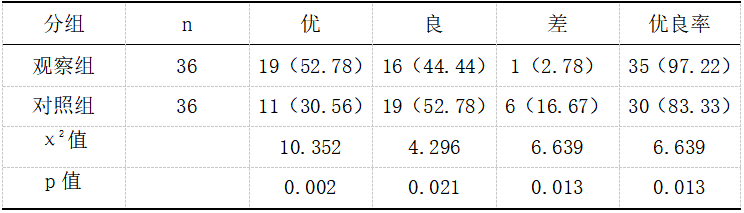

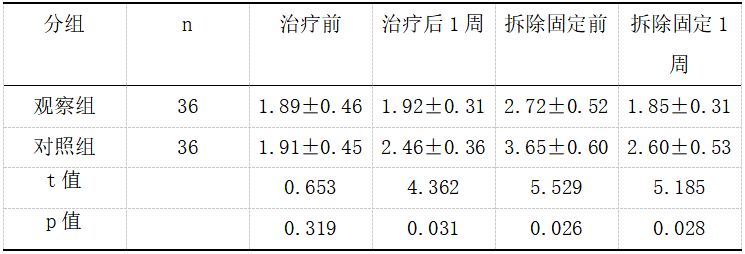

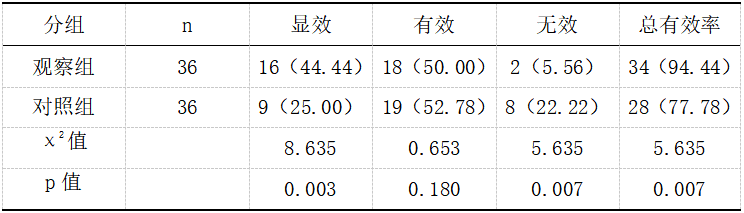

(1)2组均于固定治疗后6周时回院复诊并评估其治疗效果,优:自觉症状消失,咬合关系恢复状况满意,并且经检查牙齿和骨折块未发生松动情况,牙龈外形恢复满意,并且未见牙龈炎症反应;良:自觉症状明显减轻,咬合关系恢复尚可,牙齿有微微松动现象,或存在牙龈轻度炎症;差:自觉症状依然显著,骨折块松动现象明显,甚至发生脱落,存在显著的牙龈炎症反应。(2)2组均于治疗前以及治疗后1周、拆除固定前以及拆除固定1周时对其进行牙龈出血指数(BI)的测定,需要借助牙周探针进行,探至龈缘患者的下约1mm处,详细观察患者的牙龈出血,根据情况计为0~5分,分数越高牙龈炎症情况越严重。(3)2组患者均复查X线片评估其恢复效果,显效:牙槽脊未出现显著的吸收,患者的牙齿牙周膜间隙较为清晰,骨折线对位满意,以及根尖未发生透光影情况,骨密度一致;有效:牙槽脊存在轻微吸收现象,牙齿牙周膜间隙较为模糊,患者的骨折线对位尚可;无效:存在牙齿脱落、骨折线未愈或者牙周膜间隙增宽等情况。(4)统计2组患者治疗后出现的并发症,例如牙齿松动、局部肿胀以及牙齿脱落和牙周炎等。

1.4统计学分析

文中所涉及数据均利用SPSS22.0分析,文中计量资料所涉及的数据标准差其表示方法为:(x̄±s),均施以t检验,计数资料则表示为:[n(%)],均施以χ2检验,P<0.05提示有统计学意义。

2结果

2.1临床疗效组间横向对比

临床疗效优良率观察组为97.22%,对照组为83.33%,P<0.05。

表1 临床疗效组间横向对比[n(%)]

2.2 BI测定结果组间横向对比

治疗前BI测定结果组间横向对比差异微小P>0.05,治疗后1周、拆除固定前以及拆除固定1周与对照组进行组间横向对比BI测定结果均为观察组较低P<0.05。

表2 BI测定结果组间横向对比(x̄±s)

2.3 X线片复查效果组间横向对比

X线片复查效果总有效率组间横向对比中,观察组达到94.44%、对照组77.78%,P<0.05。

表3 X线片复查效果组间横向对比[n(%)]

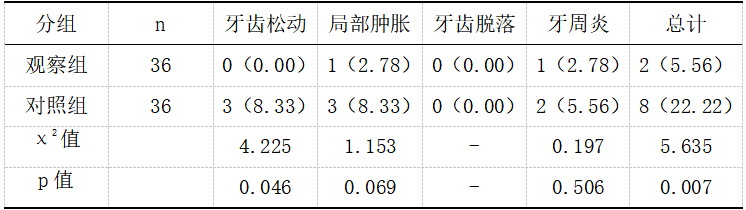

2.4并发症率组间横向对比

并发症率组间横向对比中,观察组达到5.56%、对照组22.22%,P<0.05。

表4 并发症率组间横向对比[n(%)]

3讨论

牙槽突骨折的发生可对患者的牙齿咀嚼功能构成严重影响,导致口腔健康状况下降,所引起的局部肿胀和疼痛也对患者的生活质量构成影响,现阶段对于此类患者的治疗手段主要包括牙弓夹板治疗以及口腔正畸固定矫治技术进行治疗均可获得一定的临床疗效[5]-[6]。然而通过临床实践检验发现,在实施牙弓夹板固定的过程中给予患者结扎丝固定时需要通过患者的牙间隙,使得牙周组织受损情况比较严重,且患者的口腔异物感较重,在佩戴过程中容易出现食物残渣在患者口腔内的大量聚集,非常容易诱发牙龈炎症[7]-[8]。口腔正畸固定矫治则属于新型的固定技术,该治疗方案中所应用的不锈钢丝直径更小并且更容易弯折,可提升固定的个体化,也有利于促进骨折线的准确对位,进而治疗效果更为满意。而本次研究中,观察组的临床疗效优良率以及X线片复查总有效率明显高于对照组,在治疗之后BI的测定结果低于对照组以及随访期间的并发症总发生率低于对照组。表明与传统的牙弓夹板相比,采用口腔正畸固定矫治技术更有利于提升牙槽突骨折患者的整体疗效。

综上所述,对于牙槽突骨折患者采用口腔正畸固定矫治技术治疗更有利于提升疗效及减少不良反应。

参考文献:

[1] 罗力民,谢程芳. 口腔正畸固定矫治技术对比牙弓夹板治疗牙槽突骨折的临床观察[J]. 家庭医药,2018,14(10):153.

[2] 唐晨耀. 观察口腔正畸固定矫治技术治疗牙槽突骨折的疗效[J]. 特别健康,2018,23(13):57.

[3] 何业辉. 口腔正畸固定矫治技术治疗牙槽突骨折患者的效果[J]. 中国民康医学,2020,32(9):60-61.

[4] 郭必铺. 口腔正畸固定矫治技术对比牙弓夹板治疗牙槽突骨折的临床观察[J]. 中国保健营养,2020,30(13):164.

[5] 王玉刚. 口腔正畸固定矫治技术、牙弓夹板治疗牙槽突骨折的临床效果比较[J]. 饮食保健,2018,5(37):43-44.

[6] 郑军,孙凤林,母东亮,等. 两种方法治疗牙槽突骨折的临床疗效比较[J]. 中国卫生标准管理,2018,9(15):59-60.

[7] 何丹. 牙槽突骨折中应用口腔正畸固定矫治技术与牙弓夹板治疗的临床观察[J]. 康颐,2021,19(23):170-171.

[8] 景钦莲. 牙槽突骨折采用口腔正畸固定矫治技术与牙弓夹板治疗的临床效果比较[J]. 心理月刊,2019,14(19):182.