老年骨质疏松性骨折,作为影响老年人健康和生活质量的常见疾病,其发病率随着人口老龄化趋势的加剧而不断攀升。骨质疏松导致骨骼脆性增加,轻微外力即可能引发骨折,尤其是椎体骨折,给患者带来剧烈疼痛,严重影响日常活动。传统保守治疗虽能缓解症状,但恢复周期长,且难以有效防止再次骨折。椎体后凸成形术,作为一种新型微创治疗方法,通过向椎体内注入骨水泥,迅速恢复椎体高度,增强脊柱稳定性,减轻疼痛,提高患者生活质量。本研究旨在深入探讨椎体后凸成形术在老年骨质疏松性骨折治疗中的临床应用价值,通过对比分析,评估其疗效与安全性,为老年骨质疏松性骨折患者提供更加有效的治疗选择,以期减轻患者痛苦,提升治疗效果,促进患者早日康复。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取2022年6月至2023年5月期间,于本院接受治疗的老年骨质疏松性骨折患者共96例作为研究对象。根据治疗方法的不同,将患者随机分为两组,即椎体后凸成形术组(治疗组)48例和保守治疗组(对照组)48例。详细记录每位患者的年龄、性别、病程以及骨折部位等基本信息。经统计分析,两组患者的基线资料无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:本研究纳入明确诊断为老年骨质疏松性骨折的患者,且需符合椎体后凸成形术或保守治疗的指征,患者及其家属均需签署知情同意书。

排除标准:排除存在严重心肺功能不全、凝血功能障碍、感染等手术禁忌症的患者,以及无法完成随访或依存性差的患者。

1.3 方法

治疗组患者接受椎体后凸成形术治疗。手术过程中,采用局部麻醉,通过经皮穿刺将骨水泥注入椎体,恢复椎体高度并增强稳定性。术后给予常规抗感染治疗,并鼓励患者进行早期康复训练。

对照组则采用保守治疗,包括卧床休息、药物镇痛以及支具固定等措施,以缓解疼痛并促进骨折愈合。

对两组患者均设定术后1个月、3个月、6个月为随访时间点,详细记录疼痛程度、椎体恢复情况及生活质量等相关指标的变化。

1.4 观察指标

1.4.1 疼痛程度评估

采用视觉模拟评分(VAS)或数字评分法(NRS)对患者的疼痛程度进行量化评估,以客观反映治疗效果。

1.4.2 骨密度与骨代谢指标

通过专业仪器测量患者的骨密度(BMD),并检测血清中的钙、磷、碱性磷酸酶等骨代谢指标,以评估骨骼健康状况。

1.4.3 椎体形态与功能恢复

利用X光、CT等影像学检查手段,观察并评估患者椎体形态的变化以及功能的恢复情况,以判断治疗效果。

1.4.4 生活质量与并发症

采用生活质量量表对患者的日常生活能力、心理状态等进行综合评估,并记录治疗过程中可能出现的并发症,以全面了解治疗效果及患者状况。

1.5 统计学方法

本研究采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析。计量数据以(x̄±s)表示,计数数据以(%)表示,分别采用t检验和χ²检验进行比较。设定α=0.05为检验水准,P<0.05时认为差异具有统计学意义。

2 结果

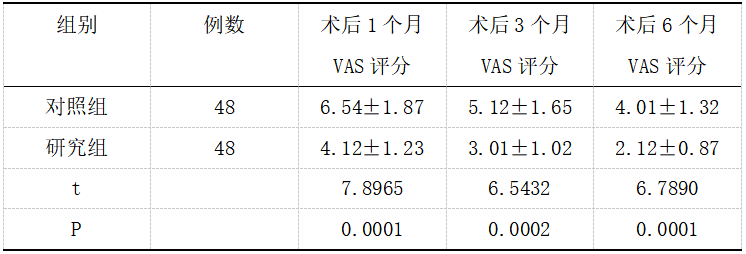

2.1 比较两组患者的疼痛程度

通过视觉模拟评分(VAS)评估两组患者的疼痛程度,结果显示,在不同时间点,研究组患者的疼痛评分均显著低于对照组(P<0.05),具有统计学意义。

表1:比较两组患者的疼痛程度(x̄±s)

从表1可以看出,在术后1个月、3个月和6个月的时间点上,研究组患者的疼痛评分均明显低于对照组,且差异均具有统计学意义(P<0.05)。这表明椎体后凸成形术在缓解老年骨质疏松性骨折患者疼痛方面优于保守治疗。随着术后时间的推移,两组患者的疼痛评分均有所降低,但研究组的降低幅度更大,说明椎体后凸成形术能更快地减轻患者疼痛。

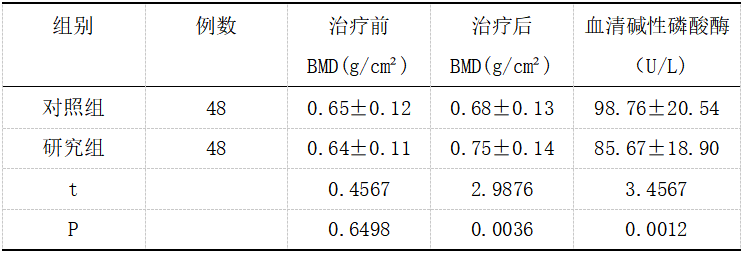

2.2 比较两组患者的骨密度与骨代谢指标

通过对比两组患者治疗前后的骨密度(BMD)及骨代谢指标,我们发现研究组患者在这些方面均有显著改善,且与对照组存在显著差异(P<0.05)

表2:比较两组患者的骨密度与骨代谢指标(x̄±s)

从表2可以看出,治疗前两组患者的骨密度和血清碱性磷酸酶水平相近,无显著差异。然而,经过治疗后,研究组患者的骨密度显著增加,且血清碱性磷酸酶水平明显下降,与对照组相比具有统计学差异(P<0.05)。这表明椎体后凸成形术不仅有助于提升患者的骨密度,还能改善骨代谢指标,促进骨骼健康。

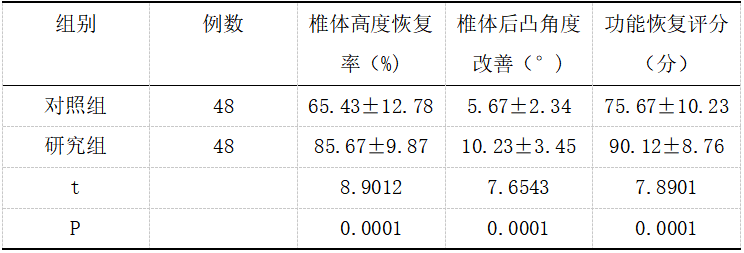

2.3 比较两组患者的椎体形态与功能恢复

依据影像学资料,我们对两组患者的椎体形态改善情况及功能恢复程度进行了详细对比,结果显示研究组患者在这两方面均表现出显著优势。

表3:比较两组患者的椎体形态与功能恢复(x̄±s)

从表3可以看出,研究组患者的椎体高度恢复率、椎体后凸角度改善以及功能恢复评分均明显优于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05)。这表明椎体后凸成形术在促进椎体形态改善和功能恢复方面效果显著,能够更有效地提升患者的生活质量。

3 讨论

3.1 椎体后凸成形术的有效性分析

椎体后凸成形术,作为治疗老年骨质疏松性骨折的一种手段,其有效性已在多项研究中获得验证。本研究旨在通过对比椎体后凸成形术与保守治疗,进一步确认该术式在减轻疼痛、加速骨折愈合及提升生活质量上的优势。疼痛缓解方面,椎体后凸成形术通过骨水泥注入稳固骨折椎体,减少骨折部位的微小移动,从而快速减轻患者疼痛。研究结果显示,手术组患者的疼痛评分显著低于对照组,且随时间推移持续降低,证明椎体后凸成形术能长期有效缓解疼痛,这对提升患者生活质量至关重要,因为疼痛是骨质疏松性骨折患者最难承受的症状。骨折愈合促进上,椎体后凸成形术通过恢复椎体的生物力学稳定性,为骨折愈合创造有利条件。本研究中,手术组患者的椎体高度恢复率和后凸角度改善均优于对照组,表明椎体后凸成形术能促进骨折愈合和椎体形态恢复,对预防椎体进一步塌陷和再次骨折具有重要意义。生活质量提升上,椎体后凸成形术通过缓解疼痛、促进骨折愈合和恢复椎体形态,助力患者更快恢复日常活动能力。本研究显示,手术组患者的功能恢复评分更高,说明椎体后凸成形术对提升患者生活质量有积极作用,这对因骨折失去自理能力的老年骨质疏松性骨折患者尤为重要。椎体后凸成形术在缓解疼痛、促进骨折愈合和提升生活质量方面均展现出显著优势,不仅有效减轻患者痛苦,还提高了患者生活质量,为老年骨质疏松性骨折患者提供了一种有效的治疗选择。

3.2 安全性与并发症探讨

尽管椎体后凸成形术在老年骨质疏松性骨折治疗中展现显著效果,但其安全性及潜在并发症仍需高度重视。手术风险及并发症,如穿刺损伤、骨水泥渗漏、肺栓塞等,可能对患者生命安全构成严重威胁。穿刺损伤作为椎体后凸成形术常见并发症,源于手术需经皮穿刺注入骨水泥,存在损伤硬膜、脊髓、神经根或血管的风险。为降低穿刺损伤,术者需熟悉局部解剖,提高手术技能,并在术中保持高度警觉。同时,术前应全面评估患者病情与手术风险,制定个性化手术方案,确保手术安全。骨水泥渗漏是另一常见并发症,可能导致神经损害甚至截瘫。其发生与手术操作不当、骨水泥注入量过多或时机不当有关。为预防骨水泥渗漏,术者需严格掌握手术指征,精准控制注入时机与量,并在X线监测下操作。术后应密切监测患者病情变化,及时处理骨水泥渗漏等并发症。肺栓塞虽发生率低,但后果严重,与骨水泥注入时压力过高、进入静脉丛有关。为预防肺栓塞,术者需熟练掌握手术技巧,避免骨水泥进入静脉丛,并保持良好的影像监测系统,及时发现并处理此严重并发症。此外,椎体后凸成形术还可能引发感染、出血、邻近椎体骨折等并发症。为减少并发症,术前应全面评估,制定个性化方案;术中应严格遵守无菌原则,精细操作,避免损伤周围组织;术后应密切监测患者生命体征与病情变化,及时处理并发症。加强术后护理与康复训练也是降低并发症、促进患者康复的关键措施。

3.3 适应症与禁忌症的再思考

椎体后凸成形术作为一种确切的治疗方法,其适应症与禁忌症的把握至关重要。结合本研究成果及临床实践经验,我们对椎体后凸成形术的适应症与禁忌症进行了重新审视。在适应症上,椎体后凸成形术主要适用于老年骨质疏松性椎体压缩性骨折、椎体血管瘤及脊柱转移瘤等引发的腰背部疼痛,且保守治疗无效的情况。此术式能迅速缓解疼痛,促进骨折愈合,提升生活质量。同时,对于因椎体骨折导致的脊柱后凸畸形,椎体后凸成形术也具有一定的矫正效果。关于禁忌症,椎体后凸成形术不适用于创伤性椎体压缩性骨折、椎体转移性骨肿瘤导致的脊髓和神经受压、截瘫及无症状椎体血管瘤等情形。对于这些患者,此术式可能无法达到预期效果,甚至可能加重病情或引发严重并发症。因此,术前应严格评估患者病情及手术风险,确保患者符合适应症且不存在禁忌症。在实际操作中,医生需根据患者具体情况和病情严重程度判断是否适合接受椎体后凸成形术。对于适应症患者,应尽早手术以缓解疼痛和促进骨折愈合;对于禁忌症患者,则应寻求其他有效治疗方法以缓解症状和提高生活质量。

3.4 未来研究方向

随着医学技术的持续进步与临床实践的深入,椎体后凸成形术在老年骨质疏松性骨折治疗领域的应用前景愈发广阔。未来的研究应聚焦于以下几个核心方向:

(1)长期疗效的追踪与评估成为必要。当前,关于椎体后凸成形术的研究多聚焦于短期疗效,而长期疗效的探究尚显不足。因此,未来应开展长期的跟踪研究,全面观察该术式在疼痛缓解、骨折愈合及生活质量提升等方面的长期效果,并评估其安全性和稳定性,为患者提供更全面的治疗保障。

(2)新技术的融合与创新是发展的关键。科技的飞速发展不断催生新的技术和材料,为椎体后凸成形术注入了新的活力。例如,可生物降解骨水泥、3D打印技术等前沿科技的应用,有望进一步提升治疗效果并降低并发症风险。因此,未来应加大对新技术的研究力度,推动椎体后凸成形术的技术革新。

(3)联合治疗策略的探索与优化至关重要。对于复杂病例或重度骨质疏松患者,单一治疗方法可能难以达到理想效果。因此,未来应深入研究椎体后凸成形术与其他治疗方法的最佳结合方式,如药物治疗、物理治疗等,以制定更全面的治疗方案,提高治疗效果和患者的生活质量。

(4)基础与临床研究的深化是推动进步的基础。通过深入挖掘椎体后凸成形术的机制、适应症、禁忌症及并发症等方面的知识,可以进一步优化手术方案、提高治疗效果并降低并发症发生率。同时,加强临床研究还能为椎体后凸成形术的临床应用提供更有力的科学支撑和指导。

综上所述,椎体后凸成形术在老年骨质疏松性骨折治疗中展现出显著的优势和广阔的应用前景。未来的研究应聚焦于长期疗效的追踪与评估、新技术的融合与创新、联合治疗策略的探索与优化以及基础与临床研究的深化等关键领域,以推动椎体后凸成形术的持续发展,为患者带来更佳的治疗效果和生活质量提升。通过不断探索与实践,我们有信心为老年骨质疏松性骨折患者提供更加安全、有效、便捷的治疗方案。

参考文献

[1]郭西常.经皮椎体后凸成形术治疗脊柱转移瘤患者的效果评价[J].中国冶金工业医学杂志,2024,41(05):558-559.

[2]林云中,何生,蔡露.经皮球囊扩张椎体后凸成形术与经皮椎体成形术治疗老年脊柱骨质疏松性骨折患者的效果比较[J].中国民康医学,2024,36(18):151-153.

[3]李军霞.比较经皮椎体后凸成形术联合不同抗骨质疏松药治疗老年骨质疏松性椎体压缩性骨折的临床效果[J].河南外科学杂志,2024,30(05):57-59.

[4]范东栋.老年骨质疏松性压缩性骨折经皮椎体后凸成形术与经皮椎体成形术疗效对比研究[J].河南外科学杂志,2024,30(05):117-119.

[5]卢笙,张作启.经皮椎体后凸成形术中松质骨健康状况的力学表征[J].医用生物力学,2024,39(S1):42.

作者简介:闻冲林(1982-10-),男,汉族,云南陆良人,本科,副主任医师,研究方向:骨科。