比较法是指按照事物对立统一规律和人的认识规律,将复杂多样的物理现象和本质,进行分析鉴别和综合比较的教学方法。比较法是研究物理学的重要方法,也是物理教学的重要方法,是物理教学中培养学生能力、开发学生智力的重要手段。

一、 物理比较法教学的作用

中学物理,以辩证唯物主义为指导,讲述了各种物理现象和规律。在初中物理教学中,如何帮助学生举一反三、全面系统准确地认识掌握概念,并从各个概念中找出规律,将知识融会贯通,这是物理教学中的一个难题。采用比较法能解决这一难题。它的作用是多方面的,具体来说,大致有如下几个方面:

1、利用已有知识探索新知识

可使学生在已知概念的基础上,迅速而准确地去认识未知概念,获得新的知识;扩大原有知识的范围,加深原有知识的深度。如速度公式,要求学生利用小学学过的有关速度的知识具体回答,在学生计算的基础上得出速度的公式。

2、加强知识联系,使之系统化

这样可使学生牢固地建立起知识的内部联系,把一些零碎的知识组织起来,使之系统化。物理学知识,本来有它固有的联系,但在教材编写时,不得以将它们分割开来,编入不同章节中。在教学中,必须将分散的系统知识适时相应地集中起来,阐明复杂多样的物理现象和规律间的关系。如浮力产生的原因,先让学生复习液体内部压强特点,再让学生回答浸没水中的木块上、下表面受到的压力是否相等。

3、可使学生准确地掌握概念的内涵和外延

中学生认识事物时,往往抓不住事物的本质特征,对那些相似的概念、成对成双、成列成排、前后联系的名词混淆不清、琢磨不定。有比较才能鉴别,一切事物总是相比较而存在的。在教学中采用比较法,突出一方,找出它们的异同,就可避免混淆和张冠李戴,如凸镜和凹镜的作用、凸透镜和凹透镜的作用。

4、比较法能起到或加强直观作用

比较法能使抽象细微的物理现象和规律具体形象化,也称之为"直观比较"。如借用学生们所熟知的一般事物,比较物理现象或规律。我们平时常说的"夏天金属会出汗"的原因是空气中的水蒸气在金属表面液化。这样,就会使学生对细微抽象的物理现象有一个直观形象。比较法还能加强直观作用,如著名诗句"满眼风光多闪烁,看山恰似走来迎"说的就是是静止与运动的相对性。

5、比较法是培养提高学生逻辑思维能力的重要方法

比较法是一切理解和一切思维的基石,即比较是一切逻辑思维的方法。任何事物的特点必须在相互比较中才能充分地显示出来。因此,采用比较法,可以培养和提高学生的逻辑思维能力,对于中学物理教学而言,引导学生善于比较,可以让学生从纷繁的知识中解脱出来,在知识积累增多时抓住主要脉络,理清知识之间的关系,保持清晰的思路,以融会贯通,更好地掌握物理知识。

二、初中物理课堂教学中比较法的运用。

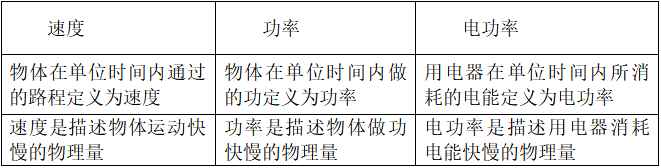

1.比较法应用于比值定义的概念教学

在物理教学中,一些概念或规律的教学可以采用与所学知识或者与已掌握的基本知识比较的方法,采用这种方法进行新课教学,符合学生的认知规律,在教学实践中表明效果较好。例如,在初中物理中,有很多的物理量是用比值来定义的。一类是描述物体运动或工作状态特征的物理量。如速度、功率、电功率等物理量都是以比值来定义的,它们的概念具有一定的相似性,学生在学习过程中掌握了这类概念的特点,就可以举一反三。如表1所示。

表1速度、功率、电功率的比较

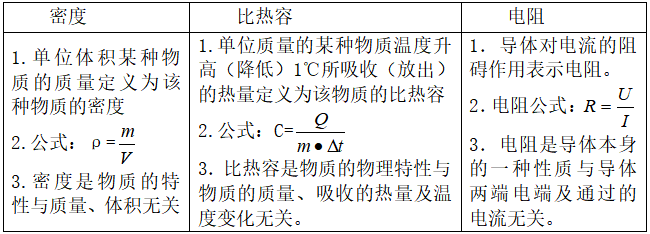

比值法定义物理量的另一类例子。是对物质本身属性的物理量的定义如:密度、比热容、电阻等。它们的共同特征是:属性由本身所决定。应用比较法对它们进行教学。如表2所示。学生不仅对这类概念的理解有融会贯通之感,且在不同方面的应用中,使其对比值法的内涵有了深刻的理解

比值法定义物理量的另一类例子。是对物质本身属性的物理量的定义如:密度、比热容、电阻等。它们的共同特征是:属性由本身所决定。应用比较法对它们进行教学。如表2所示。学生不仅对这类概念的理解有融会贯通之感,且在不同方面的应用中,使其对比值法的内涵有了深刻的理解

表2密度、比热容、电阻的比较

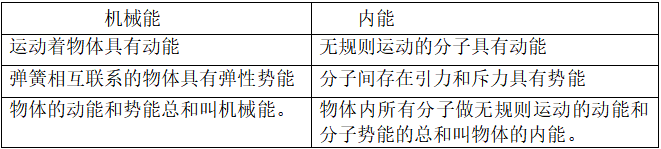

2.比较法应用于相关知识内容的教学

2.比较法应用于相关知识内容的教学

在物理知识中有很多内容具有相似性,具有相同的物理规律,解决问题的思路一样,处理问题的方法和手段一样。教学中引导学生把知识内容间有相似特点的物理知识进行比较,发现他们之间的相似性以及不同之处,达到加强记忆的目的,从而提高记忆力。例如在进行《内能》的教学时,一边回顾《机械能》的知识,一边把内能相关知识与机械能进行类比以达到教学目的。如表3所示。帮助同学们从中找出物理现象之间的共同规律,进行归纳小结,达到提高解决问题的能力和分析问题的能力。

表3机械能与内能比较

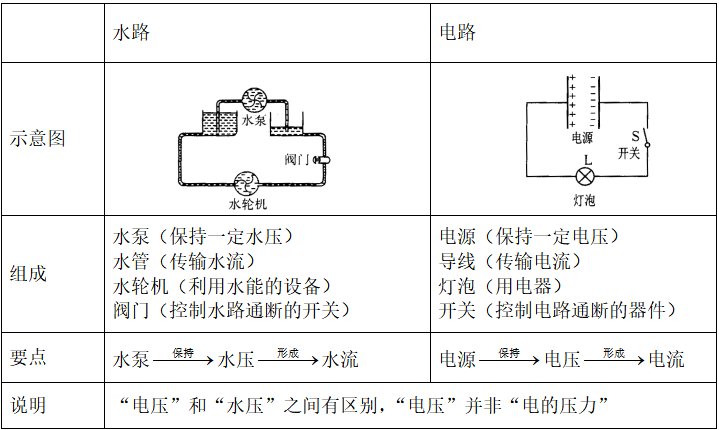

还有在电学中,“电压”这个概念也可以用“水压”进行比较如表4所示。能使学生在感知上得到认识。

还有在电学中,“电压”这个概念也可以用“水压”进行比较如表4所示。能使学生在感知上得到认识。

表4水压与电压类比

3.比较法在系统复习中的应用

3.比较法在系统复习中的应用

在进行单元复习或系统总复习时,把物理知识中内容语言叙述形式相似而内容实质不同的概念、定律等进行比较,达到理解的目的,教学中引导学生把知识内容间有相似特点物理知识进行比较,发现它们之间的相似性以及不同之处,达到加强记忆的目的,从而提高记忆力。应用比较法,把不同知识的内容进行类比,将会收到较好的效果。

例如,由欧姆定律得到R=U/I,对此不少同学总说成导体电阻与导体两端的电压U成正比与通过导体的电流I成反比,却往往忽视决定导体电阻大小的因素:导体的材料、长度和横截面积。实际上(不计温度影响时),导体的电阻与导体两端的电压高低和通过导体中电流的大小无关,当导体两端电压增大或减小几倍时,导体中的电流也随着增大或减小几倍,而电压和电流的比值不变,这个比值反映的就是导体对电流的阻碍作用,即电阻R。即使导体不接入电路中(U、I均为零),导体电阻R也依然存在且保持不变。而在密度的定义式ρ=m/V中,物质的密度ρ与质量m多少和体积V的大小也无关,物体体积增大或减小几倍时,它的质量也增大或减小相同的倍数,对于同种物质组成的物体质量与体积的比值保持不变,即密度ρ是不变的。这是因为它们反映的都是物质本身的特性。而且从电阻和密度的定义来看,它们都是采用比值法定义的物理量。

三、中学物理教学中运用比较法需注意的问题

1、选准比较因子

比较法在物理教学中的运用虽然很广泛,但不是任何两个事物都可以用来作比较的。只有具有比较意义和条件的双方,才能确定为比较对象。一般要符合如下比较的基本条件:(1)同类不同种的物理现象和规律的比较。如质量和密度的比较。比较的目的:求其异同,寻其特点。(2)非同类事物的比较。非同类事物的比较,属于借比。比较的目的:借以说明某些难于想象的事物,使学生理解某些抽象的事物。(3)本质特征相同或相反的物理现象和规律的比较。如:噪音和乐音等相比。

2、贴近学生思维要求

运用比较法时需"驾轻就熟"、"就地取材",不要找那些学生见所未见、闻所未闻的对象,更不要找那些比本体还要复杂、令人费解的对象。如:比较惯性与惯性定理的区别:引起学生分别从惯性是物体的一种性质,一切物体在任何时间、任何地点、任何情况下都有惯性,惯性是由物体的性质决定的;惯性定理是指物体不受力的作用时,由于惯性表现出的运动规律,其实质是说明力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态等加以比较。引导得当,学生能很好地掌握惯性和惯性定理。

由前所述,比较法虽分几种,但它们是相互联系、纵横交错的,作用是多方面的。在物理教学中,可根据知识的特点和需要运用。总之,物理教学中利用比较法的因素和内容很多,关键是教师要善于总结和把握,有意识地利用比较法的优点,使它更好地服务于教学。

四、小结

比较是人类认识自然的重要方法,它是利用已有的知识,去学习新知识的一种可行方法,在物理学习中经常使用。无论是概念的建立、规律的形成,还是知识的运用,对培养学生理解能力,思维能力和解题能力大有裨益。但值得注意的是进行比较的两事物必须具有可比性,即在某些属性上具有相似性,否则将可能导致错误的结论。

参考文献:

[1] 张长斌.中学物理 .黑龙江:哈尔滨师范大学出版社.2007

[2] 教育部.全日制义务教育物理课程标准(实验).北京:人民教育出版社.2001

[3] 许国梁主编.中学物理教学法第二版.北京:高等教育出版社.1994.