全身骨显像为诊断骨转移常用的影像学方法,但该检查方法为前后位平面成像,各组织影像资料易重叠,故其诊断准确性较低。随着医疗技术的发展,SPECT/CT显像技术逐渐应用于临床,该方法不仅可提供患者骨代谢情况,还可为其提供丰富的解剖信息,为临床医师的鉴别提供更有价值参考。本次选择50例原发恶性肿瘤骨转移患者,实施SPECT/CT显像检查,评价其检出率、灵敏度、特异性、准确性,现汇总课题研究资料:

1.资料与方法

1.1一般资料

纳入本院(2017年04月-2018年12月)接收的原发恶性肿瘤骨转移患者(n=50)进行研究,其中男(n=28)、女:(n=22);年龄:38-78(平均:57.0±15.0)岁;肺癌患者10例,乳腺癌患者8例,前列腺癌患者5例,胃癌患者6例,食管癌患者6例,直肠癌患者5例,肾癌患者3例,肝癌患者3例,鼻咽癌患者3例,甲状腺癌患者1例。该研究课题已上报医院伦理委员会,并获得审批,患者/家属均知情,并于自愿情况下签署知情/入组同意书。

1.2方法

纳入研究50例患者均实施全身骨显像、SPECT/CT显像检查。

全身骨显像:患者入院后为其注射99mTc-MDP(剂量:740-1110MBq),注射完毕叮嘱其多饮水(800-1000ml),待药物注射后2-5h便可实施全身骨显像检查。(1)仪器:西门子6排双探头SPECT/CT、高分辨平行孔准直器;(2)参数:能峰:140Kev;矩阵:512×1024;窗宽:20%;(3)方法:在实施检查前,叮嘱患者排尿,摘取其体表金属饰品,指导其取仰卧位,自头部开始扫描,床速:160mm/min[1]。

SPECT/CT显像:待全身骨显像完毕对患者主诉疼痛部位进行再次扫描检查,首先借助螺旋CT(电压:120kv;电流:250mA;层厚:3mm;层间距:1.5mm,螺距:0.813)进行扫描,待扫描借助叮嘱其勿变换体位,在实施SPECT扫描,每个探头均旋转180°,采集范围:360°;步进:6°/帧;采集时间:15s/帧;矩阵:64×64,待扫描完毕将图像上传至处理系统进行图像融合[2]。

1.3观察指标

1.3.1检出率评估:对50例患者骨转移、良性病变情况评价。

1.4统计学方法

本次研究中检出率、灵敏度、特异性、准确性属计数资料范畴,以卡方()进行检验、百分数(%)进行表示,50例患者数据资料借助SPSS22.0分析,检验结果以P值区间(P<0.05有差异;P>0.05无差异)表示。

2. 结果

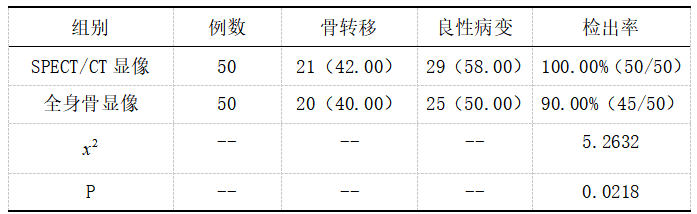

2.1检出率

SPECT/CT显像骨转移检出率高于全身骨显像,P<0.05,详见表1。

表1 50例患者检出率评估(n|%)

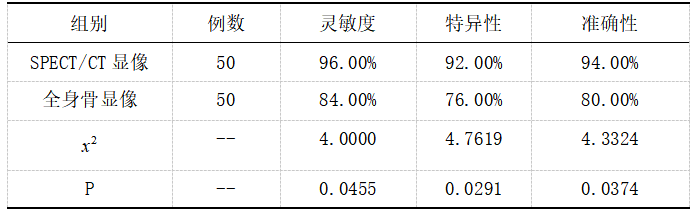

2.2灵敏度、特异性、准确性

SPECT/CT显像灵敏度、特异性、准确性高于全身骨显像,P<0.05,详见表2。

表2 50例患者灵敏度、特异性、准确性评估(n|%)

3. 讨论

恶性肿瘤以骨转移为常见并发症,机体发生恶性病变后一旦出现骨转移不仅会影响疾病分期,对临床医师治疗方案的选择也有一定影响。及早进行诊断、治疗,对改善临床预后效果有明显价值。

全身骨显像检查经过一次扫描便可获得全身影像资料,但该检查方法对平面骨分辨率较低,对重叠骨组织的定位、分析难度较高,在病灶筛查中有极高价值的,但对骨转移灵敏度较低[3]。SPECT/CT显像可精细的显示组织解剖结果,还可为临床医师提供受检者骨骼代谢情况,为临床医师诊断、鉴别提供更丰富资料,此外该检查方法与全身骨显像均在同一设备进行检查,故SPECT/CT显像还具备全身骨显像检查的优势,明显提高SPECT/CT显像检查准确性[4]。研究结果:SPECT/CT显像骨转移检出率为42.00%高于全身骨显像,检出率为100.00%高于全身骨显像,灵敏度为96.00%、特异性92.00%、准确性94.00%均高于全身骨显像检查,故SPECT/CT显像诊断原发恶性肿瘤骨转移价值得以证实。

综合上述,原发恶性肿瘤骨转移患者实施SPECT/CT显像诊断价值显著,该方法对提高诊断准确率、检验灵敏度、特异性、准确性有积极作用,值得应用。

参考文献

[1]王洁容,曹丽丽,谭小燕.食管原发恶性肿瘤ICD-10编码两套亚分类选择的讨论[J].中国卫生统计,2018,35(03):469-470.

[2]张诗岚,李琛,刘德良,等.HDAC6在消化系统原发恶性肿瘤中的研究进展[J].世界华人消化杂志,2018,26(14):827-833.

[3]洪浩然,李亚明.SPECT/CT显像对原发恶性肿瘤骨转移的诊断价值[J].山东医药,2018,58(12):88-90.

[4]缪绍维,卢婷婷,汪永红.符合线路~(18)F-FDGSPECT与64排CT异机融合在诊断胃原发恶性肿瘤中的应用[J].包头医学院学报,2018,34(03):33-35.