在当前的临床上,疱疹性咽峡炎主要的传播途径就是粪——口或呼吸道,是因肠道病毒等造成的咽峡部疱疹溃疡、急性发热为特征自限性疾病,呈散发或流行,感染性较强且传播快,夏秋季为高发季节,病程通常为4 ~ 7 天。该病可持续高热或反复高热,主要表现为急骤发热,年龄大的小儿常诉咽痛,婴幼儿则表现为拒食、流涎、呕吐、烦躁不安等。病毒性呼吸道感染是一种有较高自限性的急性呼吸道感染性疾病,在临床上较为常见,发生率较高,一般发病时即为中度或高度,不实施及时性的治疗将可能造成诸多器官功能衰竭等不良后果[1]。探究有效安全的治疗方式,对患儿疾病的改善产生的作用显著。针对于疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者,近些年的临床上多选择中药针剂雾化方式进行治疗,可促进患者疾病的恢复,明显改善患者的疾病预后,取得较佳的治疗效果,进一步改善患者的日常生活质量,改善身体健康。基于此把中药针剂雾化治疗的方式用于2019年12月至2020年12月的共100例疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者展开治疗,现把相关病例、取得的结果报道如下:

1.资料与方法

1.1一般资料

2019年12月至2020年12月,重庆市开州周建鹏诊所收治的疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者100例,依据不同治疗方式划分成观察组(药针剂炎琥宁雾化吸入治疗的方式)及对照组(利巴韦林注射液治疗),各50例,经伦理审核。对照组男34例,女16例,年龄(2~7)岁,平均(5.19±0.71)岁;观察组年龄(2~7)岁,平均(5.24±0.73)岁,男32例,女18例。疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染各项指标比较无意义 P>0.05。排除标准:合并有自身免疫性病;对治疗药物过敏者。纳入标准:提供详细资料;无其他疾病对本研究产生干扰;主要临床特征为咽峡部疼痛及溃疡;年龄≤7 岁;发病时间<3d;外周血白细胞计数正常或略低;符合疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染诊断标准[2]。

1.2方法

1.2.1对照组

在浓度为 5% 的葡萄糖注射液中加入10mg/kg 的利巴韦林(国药准字H20033945,规格:2ml:0.25g*10支/盒,宜昌人福药业有限责任公司)实施每日 1 次静脉滴注治疗。5d时间为1个疗程。

1.2.2观察组

对患者实施中药针剂炎琥宁雾化吸入治疗。在6~8mL的生理盐水中加入8~10mg / kg的炎琥宁冻干粉(国药准字H20041253,规格:0.2g×10支 80mg×5支,哈药集团三精加滨药业有限公司)实施每日2次雾化吸入治疗。5d时间为1个疗程。

1.3观察指标

1)临床疗效判定标准[3]:无效:患者的咽峡部疱疹及溃疡症状加重或并未改善,仍有发热,临床症状及体征无显著改善;有效:患者的咽峡部疱疹及溃疡部分减少,进食有所好转,临床症状及体征部分消失;显效:患者咽峡部疱疹及溃疡显著好转,体温恢复为正常状态,主要临床症状及体征基本消失。(显效+有效)/50例*100.00%=治疗总有效率。2)血清PCT及炎症因子水平[4]:依据10000r/min离心速度,对清晨采集的空腹静脉血分离血清,待测时前先放置于-20℃的环境中保存,之后进行1周时间的标本采集后,酶联免疫法检测IL-18、IL-6,免疫荧光分析仪和配套试剂检测hs-CRP、PCT等指标,具体按照试剂盒说明书完成检测。3)生活质量评分[5]:当最终得出的分数越高则患者的生活质量越好,社会、躯体、环境、心理四个领域中每一个的评分都是35分,且共26个项目,通过WHOQOL-BREF表进行生活质量的评定。

1.4统计学分析

通过SPSS22.0统计学软件,经 Microsoft Excel建立数据库,(x̄±s)计量资料,t检验;(%)计数资料,X2检验。P<0.05有统计学意义。

2.结果

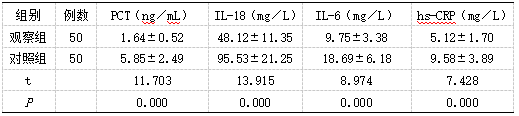

2.1比较血清PCT水平和炎性因子指标

与对照组相比,观察组的血清PCT水平、IL-18、IL-6、hs-CRP指标均明显较低,差异有意义(P<0.05),见表1。

表1 比较血清PCT水平和炎性因子指标(x̄±s)

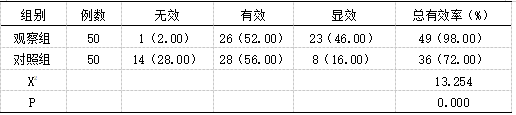

2.2比较临床疗效

观察组对疾病治疗总有效率49例(98.00%)明显高于对照组的36例(72.00%),差异有意义(P<0.05),见表2。

表2 临床疗效分析[n(%)] 2.3比较生活质量

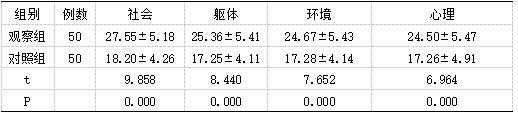

2.3比较生活质量

观察组社会、环境、躯体、心理均明显高于对照组,差异有意义(P<0.05)。见表3。

表3 比较生活质量[(x̄±s)分] 3.讨论

3.讨论

疱疹性咽峡炎通常因A 组柯萨奇病毒感染所造成,是常见于小儿的急性上呼吸道感染疾病,偶尔也可能因埃可病毒等造成[6]。加上小儿自身的发育尚未完全,呼吸道黏膜柔嫩,以至于对外界病毒及细菌抵抗力弱,屏障功能不足,易患此病。通过分析此种病症的临床特点,起病急,并多有高热,口腔黏膜呈疱疹性溃疡性损害,如若不对患者实施及时性的治疗,将可能出现脑膜炎等其他严重的并发症,极易合并下呼吸道感染。在中医学中,疱疹性咽峡炎辨证属“口疮、口糜”范畴[7],除了伴随上述症状之外,患儿一般还多见指纹紫滞、舌质红,分析发病的原因,主要表现为脾胃积热上攻咽喉、脾胃积热及心火上炎所致,所以治疗时可选择利咽消肿,清热解毒的方式。针对于疱疹性咽峡炎,临床有报道选择热毒宁注射液,能够取得不错的治疗效果,同时可疏风解表、清热解毒。但是因为治疗尚无特效药物,所以一般建议对症和抗病毒处理,通过中西医的方式结合治疗。而病毒性呼吸道感染是一种有较高自限性的急性呼吸道感染性疾病,在临床上较为常见,发生率较高,一般发病时即为中度或高度,不实施及时性的治疗将可能造成诸多器官功能衰竭等不良后果。本方法中对照组所采用的药物利巴韦林针剂,单独使用无明显的疗效,是一种广谱抗病毒药物,应用于疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者,可增强白细胞和单核巨噬细胞吞噬能力,缓解平滑肌痉挛,提高血清备解素水平,舒张气管、支气管平滑肌,抑制浆液分泌,祛痰镇咳,同时能够促进免疫球蛋白形成、提高脾内T、B 细胞密度[8]。通过分析其治疗机制,主要表现为调节免疫、抗病毒、抗炎清热,提升巨噬、中性粒细胞等对细菌、病毒吞噬能力,对各种感染性发热产生显著的解热作用。

此次研究中观察组所实施的中药针剂炎琥宁雾化吸入治疗。炎琥宁粉剂主要通过脱水、成盐、酯化等方式,借助我国的传统中药穿心连提取物精制而成。在中医学中,穿心莲有消肿止痛、清热解毒的功效,入心、肺、大肠、膀胱经,且性寒、味苦,用于疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者,可有效缓解他们的咽痛、流涎、高热等不良症状。该品具备特异性地兴奋垂体-肾上腺皮质功能,可很好的抑制炎性渗出和水肿,以及早期毛细血管通透性增高现象,增加垂体前叶中 ACTH 生物合成,并一定程度上促进 ACTH 释放;体外有较佳的灭活呼吸道、流感,以及腺病毒的作用和功效,当前多选择单一静脉滴注给药的方式进行干预。另外有研究提示,在治疗疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者时,炎琥宁治疗取得的疗效较利巴韦林更佳,可显著改善患儿自身的疱疹消退,以及疾病退热时间。近些年的临床上实施炎琥宁静脉注射治疗,可取得极其明显的治疗效果。本文针对于疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者,观察组选择炎琥宁冻干粉配成水剂通过雾化吸入治疗,经机电耦合原理,超声雾化器能够产生高频震荡,直接到达口腔及病变位置,使液体变成细微的气细雾粒,以便药物能够随着气体直接到达靶器官,降低不必要的静脉用药,通过黏膜吸收,产生局部的清洗,以及快速高效发挥抗病毒消炎作用,稀释毒素,立刻减轻存在的不适感,抑制炎性细胞及介质释放。针对于疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者,通过直肠滴入自制中药,也能够很好的解决小儿打针怕疼、吃药怕苦的难题。由于雾化吸入用法局部不良反应发生率很低,以及所用剂量较小,患者最后的依从性较好,无需实施静脉给药,因此说明在治疗疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者时,炎琥宁雾化吸入治疗较静脉用药有明显优势。此次研究中,与对照组相比,观察组的血清PCT水平、炎症因子指标均明显较低;观察组对疾病治疗总有效率明显高于对照组;观察组社会、环境、躯体、心理均明显高于对照组。经本研究结果显示出,对疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者,通过采用药针剂炎琥宁雾化吸入治疗的方式,可改善患者的血清PCT水平和炎性因子指标水平,改善生活质量指标,提升疾病的治疗总有效率,产生的作用显著。

综上所述,针对疱疹性咽峡炎及病毒性呼吸道感染患者,通过采用药针剂炎琥宁雾化吸入治疗的方式,能够改善患者的血清PCT水平和炎性因子指标水平,提升疾病疗效,明显改善疾病预后,提升生活质量水平,适合应用于临床推广。

参考文献

[1]艾静,嵇红,王欣烨,等.江苏省两地手足口病/疱疹性咽峡炎相关肠道病毒外环境调查[J].现代预防医学,2020,47(10):1758-1761.

[2]刘芮,沈秉正,张启悦,等.武汉市12881例住院儿童呼吸道感染病原学分析[J].武汉大学学报:医学版,2020(5):791-795.

[3]吴鹏,邬娇.床旁检测SAA、hs-CRP和CRP在儿童急性上呼吸道感染疾病诊断中的应用分析[J].检验医学与临床,2016,13(9):2.

[4]林婷.开喉剑喷雾剂治疗儿童疱疹性咽峡炎的疗效观察[J].基层医学论坛,2019,23(5):690-691.

[5]张成.NLR及CRP对疱疹性咽峡炎合并肺炎支原体阳性患儿的诊断价值[J].航空航天医学杂志,2020,31(12):1454-1456.

[6]黎芳,唐智超.2016-2017年北京市顺义区疱疹性咽峡炎及手足口病流行特征及病原学监测分析[J].中国农村卫生,2020,12(11):44-47.

[7]方丽红,雷淑芬,王珍,等.磷酸奥司他韦胶囊在孕产妇急性病毒性呼吸道感染治疗中的应用[J].中国高等医学教育,2020,17(06):136+140.

[8]柳朋坤,雷芳,石瑜.喜炎平联合儿童感热清丸治疗儿童病毒性呼吸道感染疗效观察[J].按摩与康复医学,2015,6(09):59-60