在临床净化血液方式中血液透析是常见的方法之一,建立一条长期有效的血管通路是保证血液透析顺利实施的主要因素[1],血管通路的首选是动静脉内瘘用来进行维持性血液透析,具有足够的血流量、安全可靠、操作简便等优点,因此血液透析病人经常将其称为“生命线”[2]。但临床中常因多种因素导致其发生闭塞狭窄进而丧失功能,无法顺利进行正常透析过程,严重影响病人病情恢复和生活质量。因此,本次实验针对62例在本院接受维持性血液透析的病人进行研究,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

本次实验选取2017年2月~2020年2月在本院进行维持性血液透析的62例病人对实验对象,按照入院顺序将其分为A组(n=31例)和B组(n=31例)。A组男性18例,女性13例,年龄38~70岁之间,平均年龄(44.09±2.21)岁。B组男性15例,女性16例,年龄39~72岁之间,平均年龄(44.21±2.02)岁。差异无统计学意义(P >0.05)。

1.2方法

A组病人接受常规护理,护理人员对入院病人进行详细记录其具体病情资料,采用举办讲座、发放宣传手册等方式,让病人充分了解维持性血液透析的相关知识,指导病人正确用药和饮食。B组病人采用优质护理进行干预:在采取优质护理前,要求组织护理人员学习优质护理服务的要求和标准,保证护理人员已经全面掌握优质护理的内涵。具体操作内容:(1)术前护理:在病人未实施血液透析期间,尽量保护病人一侧上肢静脉,尽量避免对其进行静脉穿刺和输液。护理人员依据病人性别、年龄、职业等特点的采用适当的方式对病人解释手术方法和目的,加强病人认知手术,鼓励病人家属配合护理人员一同进行护理工作。(2)术后护理:实时查看手术位置是否发生出血、血肿等,避免出现吻合口远端循坏状况;密切听诊病人血管是否通畅、是否出现血管杂音;严禁病人术侧肢体穿戴手表、首饰、测血压、提重物、输液等,避免术肢承受压力;对术侧肢体做好清洁工作,防止发生感染;为加快瘘管成熟,在早期尽量指导病人进行简单的功能锻炼,例如:手术3天后指导病人开始进行握拳运动以及手握橡皮质握力圈,每日进行3~4次,每次锻炼10~15分钟;血液透析结束后,拔针时要给一定压力按压病人穿刺部位,按压15~30分钟左右,采用绷带缠绕,然后逐渐放松,在1小时后完全解除绷带,避免出现血肿。(3)要求经验丰富的护士进行穿刺,尽量一次穿刺成功,过程中严格执行无菌操作,以免发生感染。注重短期留置的时间,在透析过程结束后使用常规肝素大剂量进行一次性封管,避免因多次小剂量肝素封管致使反复暴露增加感染几率。

1.3统计学处理

采用SPSS22.0软件包处理数据,用(x̄±s)表示计量资料平均数并使用独立样本t检验,用频数描述计数资料并用χ2进行组间比较,P <0.05表示具备统计学意义。

2结果

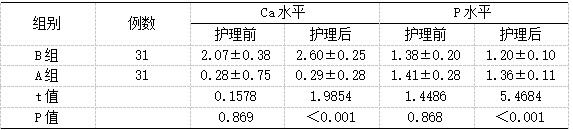

2.1比较两组病人护理前后的Ca和P水平

两组病人比较护理前的Ca和P水平,差异较小,无统计学意义(P>0.05),护理后,两组病人的 Ca和P水平均有所改善,且B组的评分较优于A组,差异明显,有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 Ca和P水平比较[mmlo/L,(x̄±s)]

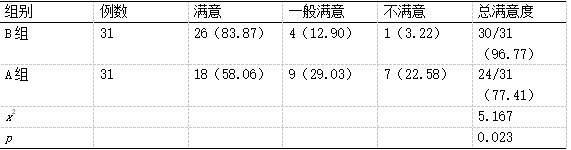

2.2两组比较病人对护理工作的满意度

B组病人的护理满意度为(96.77%)较高于A组的(77.41%),差异明显,具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 护理满意度比较(%)

3讨论

近些年来,伴随维持性血液透析的普及,受社会各界越来越多的病患关注,利用此种方法置换病人体内血液进行透析[3],清除其体内毒素,达到治疗疾病的目的,临床表示治疗效果显著。但进行维持性血液透析治疗过程中可发生并发症,因此对血管通路的护理十分重要。本次实验本院选择62例进行血液透析病人,对其中的31例病人采取优质护理干预,结果显示:两组病人在护理前,Ca水平和P水平比较无统计学意义(P>0.05),在进行不同护理后,相比于A组,B组病人的Ca和P水平改善程度明显;同时B组病人的护理满意度较高些(P<0.05)。

综上所述,进行维持性血液透析治疗的病人,对其血管通路护理方式中选择优质护理干预,可有效提升血管通路效率,改善血管通透性,同时病人对此种护理方式较满意,有助于病人病情恢复,值得临床推广应用。

参考文献

[1]赵娟.优质护理在维持性血液透析病人长期血管通路护理中的应用价值体会[J].中国保健营养,2019,29(1):199.

[2]唐晨思.优质护理在维持性血液透析病人长期血管通路护理中的应用效果分析[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(42):82-83.

[3]肖琳,刘秀娟.优质护理在维持性血液透析病人3种常用血管通路中的应用效果分析及护理[J].中国保健营养,2019,29(1):354-355.