肝外胆管结石在临床中十分常见,属于原发性胆管结石,发病人群多为青壮年,临床症状主要有腹痛、发热以及黄疸等[1]。目前,我国主要对该病的诊断方式一般有腹部CT、核磁胰胆管成像以及B超等,在对患者进行诊断时,需根据患者自身的情况选择合理的诊断方式[2]。本文主要对腹部CT与B超及核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的临床效果进行研究,报道如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

选取我院于2018年3月至2019年9月期间收治的90例肝外胆管结石患者作为主要研究对象,包括52例男性患者,38例女性患者,按诊断方式将患者分为三组,对照组进行B超诊断,患者30例,年龄25~68岁,均值(42.36±2.35)岁;观察组进行CT诊断,患者30例,年龄24~65岁,均值(41.36±2.15)岁;研究组使用核磁胰胆管成像进行诊断,患者30例,年龄26~68岁,均值(42.63±2.51)岁,两组患者的基本资料无明显差距(P>0.05),具有可比性。

1.2诊断方法

对照组:对照组进行单一的B超检查,在检测前4~8小时禁止患者进食,在检查时让患者采取仰卧位,随后将探头置于患者的下腹部进行检扫描。

观察组:在对照组的基础上采用CT检查,患者在检查前6小时需停止进食,并在即将检查时让患者饮用适量的温水,并让患者采取仰卧位,随后对患者的腹部进行扫描,随后对图像进行重建已经分析。

研究组:在对照组的基础上进行核磁胰胆管成像扫描,患者在检查前3~4小时需停止进食,随后在使用超导核磁共振仪进行检查,随后对原始薄层图像进行分析。

1.3评价标准

比较三种诊断方法对肝外胆管结石的检出结果,以消化内镜逆行胰胆管成像的检查结果作为其诊断金标准。

1.4统计学分析

本次研究过程中所产生、相关的所有数据均通过分析软件SPSS19.00进行处理,(![]() )表示计量资料,经t检验;%表示计数资料,经χ2检验,P<0.05有统计学意义。

)表示计量资料,经t检验;%表示计数资料,经χ2检验,P<0.05有统计学意义。

2.结果

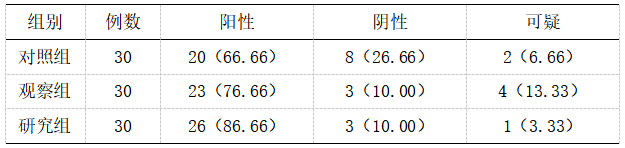

2.1比较三种诊断方法的阳性检出结果

对照组的阳性检出率为66.66%,观察组为76.66%,研究组为86.66%,研究组明显高于观察组与对照组,差异具有统计意义(P<0.05),见表1。

表1 对比三种诊断方法的检出结果[n(%)]

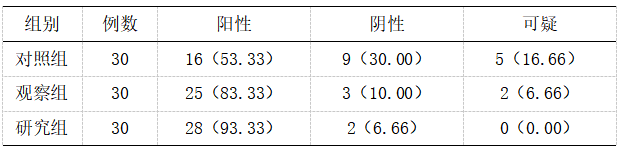

2.2比较三种诊断方法对直径≤8mm的肝外胆管结石检出结果

对照组直径≤8mm的肝外胆管结石检出率为53.33%,观察组为83.33%,研究组为93.33%,研究组明显高于观察组与对照组,差异具有统计意义(P<0.05),见表2。

表2 对比三种诊断方法对直径≤8mm的肝外胆管结石检出率[n(%)]

3.讨论

肝外胆管结石是有原发性以及继发性两种,其中原发性占的比重较大,一旦发病,就会导致患者的腹部出现阵发性剧烈绞痛,同时还会伴有恶心、呕吐等消化道症状,严重时甚至会导致患者直接休克,严重威胁了患者的生命安全。因此,尽早对该类患者进行准确的诊断十分重要[3]。研究显示,研究组的阳性检出率和直径≤8mm的肝外胆管结石检出率均高于观察组与对照组,在常规的检查诊断中,腹部CT以及B超检查技术在肝外胆管结石中能起到十分重要的作用,可随着患者的病情逐渐发展,这两种诊断方式准确率将会逐步降低,尤其是对直径≤8mm的肝外胆管结石的检查,无法为后续治疗提高依据。由此可见,使用核磁胰胆管成像对肝外胆管结石患者进行扫描,可以提高诊断的准确率,对于直径较小的肝外胆管结石也能得到准确的判断。

综上所述,在对肝外胆管结石患者进行诊断时,积极使用核磁胰胆管成像技术进行扫描,能够有效的提高诊断的准确率,值得推广。

【参考文献】

[1] 郭艳娜. 腹部CT、核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的临床价值[J]. 现代医用影像学, 2018, 027(002):549-550.

[2] 张中林, 李晓勉, 李锟, 等. 吲哚菁绿荧光成像在腹腔镜肝脏外科手术中的应用[J]. 中华肝胆外科杂志, 2019, 25(2):81-86.

[3] 成剑, 刘军伟, 孙晓东, 等. 再次B超联合磁共振胆胰管成像检查在胆总管单发结石急性腹痛缓解后的临床应用价值[J]. 中华肝胆外科杂志, 2018, 24(7):464-466.