0引 言

城市更新(城市有机更新)指的是将城市内不适合现代化发展的社会生活环境进行必要的改造和规划,重新规划建造方案。最早提出于上个世纪50年代末,从那时起,全世界都在认真考虑这个问题,生活在城市中的人们对于自己居住的建筑物、环境有着不同的期望与不满,希望对于自己的住区、生活的街道、广场、公园做出改造及修整,以便更适应居住在城市中的人们对于美好生活居所的向往。

随着我国城镇化进程的发展,城市更新的需求日益增加。2011年,我国的城镇化率达到50%以上;2017年,我国的城镇化率达到60%以上。2019年底我国开始强调了“城市更新”这一概念。2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出实施城市更新行动。这些都标志着我国的城市更新受到广泛关注,开启了城市更新发展的新阶段。从量上看,城市更新已经从“零星改建”进入到“规模化更新”的阶段,从质上看,城市更新开始从“大拆大建”进入到“存量提升”的阶段。

关于城市更新的分类,可以划分多个领域,包括:1)居住更新方面。各地将城市更新和宜居宜业紧密结合起来、提升城市的居住品质、补齐配套短板,包括社区养老托育、教育、文体、医疗、便民设施等;2)环境更新方面。地方政府通过城市更新来提高城市的承载力,加强城市生态修复,打造城市生态系统,海绵城市、绿色城市文化更新方面;3)产业更新方面。主要通过城市更新和产业的转型升级紧密结合,培育新产业、激发新动能,建设新的产业格局;4)文化更新方面。包括活化历史建筑街区,尤其是古建筑、文化遗存、工业遗存。保留城市记忆,延续城市文脉。

历史地段指那些对整个国家或社区具有历史、考古、建筑及环境意义的地区,其特点及外貌具有保护及修缮价值。 谈到历史地段的更新实践,本文列举了北方与南方两座城市中历史地段内的更新实践,均位于文保单位周边,一处位于北京市海淀区中关村北大街东侧的具有百年历史的校园内,另一处位于福建省福州市苍霞历史地段内。由于位于不同地域语境下,所处的气候,自然风貌,当地人的生活习惯,文化脉络等都会有所不同,而这些都会导致外部空间环境的不同,新的建设如何以有机的方式介入于历史地段,与历史建筑有机融合,从而更好的服务于当下生活在城市中的人们对于外部空间的使用需求,并满足他们对美好生活的向往。在这里本文想通过上述两个案例,通过前期资料梳理,实地调研,发现问题,分析更新策略,比较外部空间场所营造的处理方式的相似与异同,并总结梳理历史地段小尺度建筑外部空间场所营造的“精细化”解决思路,向人们呈现更有韵味的建筑,在城市灰色人造物的背景中变成不同地域新的“城市意象”名片与新的活跃点。同时,也希望在当今快速城市化进程中,可以对当代城市既有现实提供一种反思,进而让存在于这片土地的人们对于历史文脉,地方特征,自然环境,空间场所,日常生活方式有一种身份的认同与归属感。

1 老校区中小尺度建筑外部空间场所的营造策略

1.1 项目地区简述

北京有着三千多年的历史,八百年的建都史,这里的每一块墙砖,每一处四合院,每一处河堤都蕴藏着北京历史的故事。坐落于西郊皇家园林旁的,拥有百年历史的某大学校园,培养了无数学子学生奋发图强、勇往直前、争创一流的品格,同时也塑造了师生团结协作、严以律己、无私奉献的格局。

1.1.1 历史文脉分析

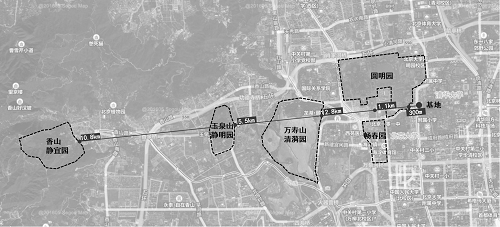

某校医院项目位于北京市海淀区中关村北大街东侧,项目选址于校园东西主干道的西侧端点上,西临圆明园,位于北京市旅游景观轴上,该旅游业态轴上从东向西依次为圆明园、畅春园、万寿颐和园、玉泉山静明园、香山静宜园,该项目可服务于该旅游景观轴上所有的突发安全事故,减小周边医疗卫生压力。(见图1)南侧为学校西校门,东侧为校内西院,西侧为中关村北大街,北侧为水磨社区。项目现状,主要建设内容包括校医院、地下车库及人防、医学模拟仿真教学平台功能用房、展示与文创功能用房等。本项目总建筑面积为 57150 平方米。其中,地上14380平方米、地下42770平方米,床位 130 张。

1.1.2 周边区位现状条件分析

目前该校园西校门周边建筑物多且杂,区域内包括中心办公室,车队停车库及水房、宿舍,接待科宿舍、水房、厕所,汽修厂及其配套等,既有建筑物多为平房且布局设置较为杂乱,严重影响西门片区整体环境。另因杂乱的建筑布局导致西门片区整体交通流线混乱且不流畅,致使西门区域道路拥堵情况十分严重,增加了产生延误和冲突的情况,对学校师生及周边居民存在隐患。

可见西门片区的现有整体环境和交通流线对北京市总体规划战略及“三山五园”的规划及定位都是不利的影响因素,急需进行改善。校医院新建项目选址在校园西门,在提升学校医院医疗卫生服务能力的同时,还可有效改善西门整体环境和交通流线,提升西门整体形象。

图1项目区位及周边环境

1.2 设计理念阐释

本项目基地所处的中关村北大街沿街窄长条区域为二类建控区,但本区域与核心保护区之间的间隔处为三类建控区,经过咨询文保部门,建筑主体高度有限高要求。

该校园早期建筑被列为第五批全国重点文物保护单位名单。西校门与本项目红线最南端仅相距40m。从校外观看,新建建筑与西校门高度相当,不破坏西门景观;高度低于现状加油站,同时对现状沿街立面有改善作用。从校内观看,覆土建筑提升校门形象,同时作为绿带向新建医院作景观过渡。通过视线分析得知新建建筑不会对文物建筑造成影响。

1.3 总平面设计

西校门与本项目红线最南端仅相距40m。从校外观看,新建建筑与西校门高度相当,不破坏西门景观;高度低于现状加油站,同时对现状沿街立面有改善作用。从校内观看,覆土建筑提升校门形象,同时作为绿带向新建医院作景观过渡。通过视线分析得知新建建筑不会对文物建筑造成影响。建、构筑物布置:本项目主体建筑呈“L”型布置于地块中央,南部为门诊医技,北侧为病房楼。主体建筑门诊医技地上2层地下4层,建筑高度9.00m。病房楼地上3层地下4层,建筑高度11.85m。污水处理站位于院区西北角地下。校医院项目总面积57150㎡,其中地上建筑面积14380㎡,地下建筑面积42770㎡。分为校医院、医学模拟仿真教学平台功能用房及展示与文创功能用房、车库及其它三部分。

1.4 建筑造型设计

本项目立面灵感来源于校园内的传统建筑风格,特别是场地东侧的“西院”四合院建筑群。设计通过坡屋顶和灰砖外饰面的运用,形成人居尺度的中式传统建筑形态。屋顶化整为零,立面凹凸避免尺度过长。建筑整体采用灰砖饰面,与古典建筑风格相呼应。同时,通过铝合金门窗等细部设计,加入现代元素,体现出现代化医疗建筑的特色。传统美学与现代感在建筑设计中得到协调统一。建筑通过形体的拆分与组合,材料的组成与构造,要素的比例与尺度来丰富空间形态。

1.5紧邻西院外部空间营造策略

位于基地东侧的西院,分为新旧两部分,北侧的旧西院(由谢家实绘图)始建于1924年10月,距今已有百年历史,而位于南侧的新西院(由美国建筑师Carl J. Anner设计)始建于1933年,距今也有91年的历史。在如此具有历史与人文价值的建筑旁,总体规划设计之初就将临西院这一侧设计为一条校内的慢行系统,这是一种人行速度的场所感知,此场景需要一个尺度宜人的、与周边环境友好的、并可识别建筑的清晰质感的场所感知。

日本建筑师卢原义信在《外部空间设计》中指出,距离和质感是外部空间设计里极为重要的设计重点。

在《街道的美学》一书中阐述到,当 D/H值等于1时,观察者的注意力比较容易集中, 处于这个空间中能产生内聚、安定的感受; 当 D/H 值介于 0.3-1 之间时, 空间将给人围合感和庇护感,若空间较长, 将会产生压抑感; 而当 D/H 值介于 1-3 之间时,仍旧能产生内聚感,若数字继续增大,则会产生离散感。 对于不同的历史地段, 其存续的不同街巷的 D/H 关系, 是构成其特征的重要方面,保护街巷特有的 D/H 关系是再生设计的关键。

2 老街道中小尺度建筑空间场所的营造策略

2.1 项目背景简述

苍霞历史地段位于福州城市中轴线的南端,介于福州台江区三捷河与闽江之间,北邻上下杭历史文化街区,南临闽江,与闽江南岸的仓山区烟台山隔江对望,东临八一七历史文化中轴线和中亭街商圈,东南与解放大桥相连,西与苍霞新城相接。(见图2)苍霞区位特征明显,是福州水退城进而形成的独特区域。苍霞与周边重要商业活动联系紧密,是老城区与仓山城区之间的重要系带,又濒临闽江,因此水陆交通都十分发达。苍霞历史地段更新改造项目中的重点片段——中平路已于 2020年1月顺利开街,其它部分的建设正在有序推进。以下主要以中平路附近的改造建筑为例进行分析。

图2 苍霞地块区位关系图

2.2设计理念阐释

(1)尺度关系的保护

现代城市道路大多横平竖直、路面宽广,两侧高楼林立,给人千篇一律的感受,而蜿蜒曲折、曲径通幽的传统小街巷空间常常给人留下无限遐想。传统街巷空间之所以让人印象深刻,归功于其适宜的尺度关系。 因此,历史地段中的更新设计应以保持原有街巷尺度关系为前提,首先应研究历史街巷的 D/H 值;而后对街巷中的建筑进行筛查,确定保留建筑, 拆除高度过高、风貌不协调的现代建筑;在尊重原有街巷空间尺度的基础上,对拆除地块进行更新重建,需严格把控更新建筑的高度、 形态等特征, 使其与周边建筑及环境相协调, 尽可能维持原有的街巷空间尺度感。

(2)活力公共空间的激活塑造

历史地段公共空间匮乏一直是阻碍其发展的重要因素,创造新的公共节点空间来满足现代社会的交往活动需求,是当前历史地段更新的重要任务。在历史地段中创造节点空间主要有两种方式,一是对历史地段原有的景观环境进行空间重塑,如对古树、古井等要素及其周边环境进行改造;二是通过拆除无价值建筑释放开敞空间。

(3)建筑与空间的创新表达

新建筑的原型提取自苍霞历史地段的传统院落式建筑,庭院、坡屋顶、灰瓦、木材等元素是该类建筑的最主要特征。在平面空间上,设计在顺应场地肌理的前提下,对新建筑所采用的院落式建筑空间原型进行创新演绎,将传统院落空间与现代功能需求相融合,创造出适应现代的围合和半围合庭院空间,是基于传统形式的发展与创新;在立面上,设计运用了米白色石材、木色金属格珊、大片玻璃门窗等现代材料,彰显时代特征;在屋面上,设计采用了传统双坡屋顶形式,但屋顶的材料、工艺做法均为现代产物,使更新建筑与周边建筑取得协调的同时又能展现出独特的时代个性。

2.3 总地段肌理设计

相似元素形成规律的叠加给人以视觉联系。人们在视觉上很容易把类同的形象联系在一起。因此,更新建筑直接延续传统建筑的风貌与形式是与历史环境和谐的最直接方式。这类更新建筑在设计的过程中注重“相似性”而非“差异性”,其风格特征、尺度体量、材质色调等均尽可能沿用传统建筑的处理方式,使新建筑与周边环境形成视觉上的统一,缓和了新旧之间的矛盾。通过新旧风貌统合方法设计的更新建筑可细分为两类,一是更新建筑外观风貌与传统建筑一致(外观仿古),二是更新建筑整体风貌与传统建筑一致(完整性仿古)。

2.4 建筑细部营造

2.4.1 现代建筑技术的运用

苍霞历史地段的更新建筑就大量运用了现代建筑技术。例如,一些外观为柴栏厝样式的建筑, 其内部实为钢结构承重,虽能在内部看到“木柱”、“ 木梁”、“木檩条”等传统建筑构件,但实际上是现代钢材对传统结构逻辑的演绎。又如,外观为民国风格的建筑,其内部实为钢筋混凝土框架结构,且建筑使用了防水、保温、隔热等现代技术。一定程度而言,现代建筑技术的合理运用并没有对街区建筑特征风貌造成影响,反而能使建筑更加持久耐用,且经济美观。可以说,现代建筑技术的使用是延续传统建筑生命的新方式。

2.4.2 材料的运用

材料运用是建筑效果呈现的关键一环,不同材料的搭配组合以及同种材料的编组变化均能产生不同的视觉效果和空间感受。 苍霞历史地段更新建筑使用的材料多样, 不仅有红砖、 青砖、条石、青瓦、木材等传统材料,也有金属板材、挂石、金属格珊、玻璃等现代材料。当使用传统材料时,更新建筑能够容易地得到人们的认同,从而与历史环境和谐共存;当同时使用现代材料与传统材料时,更新建筑呈现出历史与现实相融的特点,如中平路某些庭院, 设计通过将石材、钢材等现代材料与木材、山墙、树木、水等传统材料和元素结合,创造出既古朴典雅又简约时尚的现代中式庭院,身处其中仿佛能感受到过去与现在的对话,使人们在历史与现实中流转、回味。

3 总结

老校区中与老街道中的人性化空间,通过“化整为零”的手段,将“大空间”划分或还原成“小空间”,把空间到达人的尺度,变得充实得更富有人情味,更加注重人在其中的空间品质与归属感。通过梳理城市更新中所需要注意外部空间小尺度建筑场所营造的处理方式,希望为后续的城市更新,尤其是对历史地段的文脉保护与传承贡献新的建设思路。

参考文献

[1] 张知明. 城市更新实践过程探究[J]. 砖瓦世界,2023(10):238-240.

[2] 董昕. 我国城市更新的现存问题与政策建议[J]. 建筑经济,2022,43(1):27-31.

[3] 乔福,科彭寒梅. 历史环境的保护与历史地段的发展[J]. 国外城市规划,1995(1):6-9.

[4] (日)芦原义信.尹培桐译.街道的美学[M]. 天津:百花文艺出版社.2006.

[5] 贾东. 中西建筑十五讲[M]. 北京:中国建筑工业出版社. 2013.

[6] 姚雅欣,董兵. 识庐[M]. 北京:中国建筑工业出版社.2009.

[7] 陈乐祥.福州苍霞历史地段更新设计研究[D].福州大学,2020.