GDZ2S油田位于胜利油田北部,是在整装油田中人为划分出的一个开发单元。单元储层属河流相沉积发育,平均厚度6-10米,平面和纵向非均质性非常强,呈现出典型的正韵律特征,平均孔隙度28%、平均渗透率2500md。单元自投产以来先后经历天然能量开发-水驱-聚合物驱-后续水驱开发,当前采出程度56%、综合含水93%。

1、剩余油分布模式研究

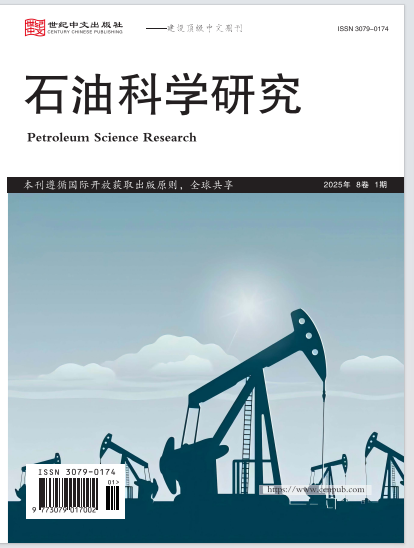

基于确定性建模的方法,在进行精细小层对比的基础上建立了单元的地质模型,对区块280余口井进行了测井二次解释保证了模型参数的准确性。通过数值模拟对开发全过程进行了历史拟合,拟合模型的含水率、累产液量、采出程度的误差均在2%以内,拟合精度较高,模型可较准确的反映当前地下的油水分布规律。分析发现对于研究单元这种正韵律、高孔高渗厚层油藏来说,其剩余油分布可大致归于三种模式,分别是:相变剩余油、夹层剩余油与注采剩余油。

相变剩余油: 如图1a所示,这种类型的剩余油是由于沉积微相的变化,造成储层的物性在此处发生变化,在沉积相变区域附近滞留形成剩余油。沉积微相发生变化,对应的砂体厚度变薄或尖灭,或连通性变差。在油藏角度均会导致此处的地层渗流阻力大,难以形成有效的驱替。而随着水驱体积倍数的增加,优势通道逐渐发育,此部位的波及作用逐渐减弱,最终导致剩余油在此处富集。

夹层剩余油:如图1b所示,其成因主要是由于夹层遮挡,加之正韵律储层渗透率上低下高,导致井油井因为夹层下方水窜,但在夹层上方仍有大量未被采出的剩余油。

注采剩余油:如图1c所示,可进一步分为井网失控型,即由于井点缺失造成储量失控;和井间干扰型剩余油,如两口采油井之间形成死油区富集的剩余油。

图1 剩余油分布模式图

2、井网转换机理研究

2、井网转换机理研究

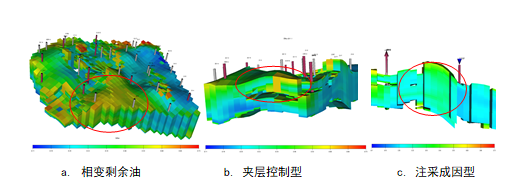

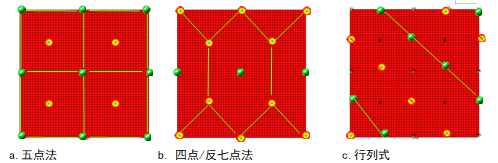

由于单元的井数多、生产层位多,直接在实际模型上进行井网优化模拟工作量庞大。因此前期先根据地质认识建立概念模型,进行井网的优化研究。根据中二南的储层参数建立了一个50*50*30的纵向非均质概念模型,如图2所示。纵向上平均分成3层,每层内均按照正韵律设置孔渗参数,3层之间的渗透率极差不同,同时又在主对角线的方向上人为设计出两条高渗条带。按五点法设计原始井网,水驱开发至含水95%,然后分别转为三套井网形式:继续使用五点法井网、转为反七点法井网、转为交错行列式井网,继续模拟开发10年,对比其开发效果。对比最终的采收率发现:转为交错行列式井网的最终采收率最高,分别比转为七点法和继续保持五点法提高了6.2%和4.6%,开发效果明显更好。

分析转为交错行列井网后采收率大幅提高的原因:对比不同井网驱替结束时的饱和度场的差异发现,转为交错行列井网后原井网形成的剩余油较为富集的区域均得到了不同程度的有效驱替,这是由于交错行列井网形式下新增了多个方向的流线,同时整个渗流场的液流方向发生了大角度转向与原有的优势渗流通道形成了一定角度,提高了驱替效率;转为七点法井网后虽然也有新增不同方向的流线,但其液流转向的角度太小,注入水很快与原有优势渗流通道窜通,驱替效率下降。

图2 不同井网形式示意图

3、井网转换提高采收率方法分析

3、井网转换提高采收率方法分析

基于井网转换提高采收率机理的研究,在原面积法井网的基础上利用油井转注、水井转抽等措施设计将GDZ2S现有的井网转为交错行列式的井网形式。设计时把握新增流线方向避开高渗通道方向与转换后液流方向与原方向夹角尽可能大的原则进行优化。

分别按行列式井网,和按照现有5点法井网,模拟开发10年。最终的采收率可达60.3%,转为行列式井网的采出程度提高3.5%。考虑到单元的储量基础大,同时当前的采收程度已接近60%,因此采出程度的提高水平效益已非常可观。综上,特高含水期通过井网转换提高采收率在技术上、经济上可行,具有实施推广的价值。

4、结论认识

(1)在特高含水期,剩余油总体表现为高度分散,但仍有局部富集区,利用建模手段将精细地质研究成果可视化,再利用数值模拟技术研究剩余油分布规律,可以更好的指导开发。

(2)井网转换提高采收率的机理是扩大波及,主要是通过新增流线对原井网形成的未波及驱进行驱替,与转变液流方向避开优势渗流通道,对原井网下的弱波及区进行有效驱替来实现的。

(3)研究结果进一步验证了特高含水后期可以通过井网调整的方式进一步提高采收率在技术上、经济上可行,具有实施推广的价值。

参考文献

[1]束青林,张本华,毛卫荣,王宏.孤岛油田特高含水期提高采收率技术措施及效果[J].油气地质与采收率,2009,16(5):52-55+114.

[2]吴丽文,王守珍,盖丽鹏,姚坤乾.利用水平井配套开发技术提高孤岛油田采收率[J].大众科技,2008(10):104-105.

[3]岳大力,吴胜和,程会明,杨渔.基于三维储层构型模型的油藏数值模拟及剩余油分布模式[J].中国石油大学学报:自然科学版,2008,32(2):21-27.