一、研究背景

一是历年来,雷害是威胁输电线路安全运行的主要因素之一,雷击导致输电线路跳闸比例均超过93%;二是版纳地区地形地貌

复杂,区域雷电活动强烈,年平均雷暴日均超过90天,年平均雷暴日全省最高;三是干湿季明显,四季不分,西部型热带季风

气候,具有热带雨林,气候条件在云南有独特性。

二、西双版纳地区防雷分析

(一)西双版纳地理环境及雷电活动特征分析

1.雷电活动特征

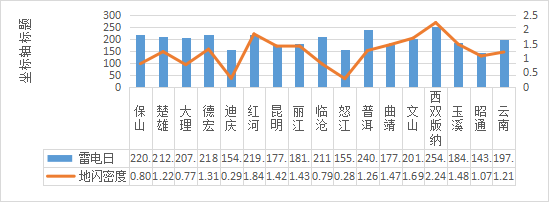

1.1雷电活动日高,地闪密度高。西双版纳州2018-2022年年平均雷暴日为251.4日,年平均雷电小时2332小时,平均地闪密度

2.24Ng,年平均雷暴日全省最高、地闪密度在全省范围最高。

图1 云南地区年平均雷暴日、地闪密度分布图

1.2正地闪比例高,但强度低。西双版纳地区负闪频次均高于正闪,但正地闪比例高达13.7%。地闪平均强度为30.31kA,

其中,正地闪强度31.99 kA,较负地闪强度28.63 kA。

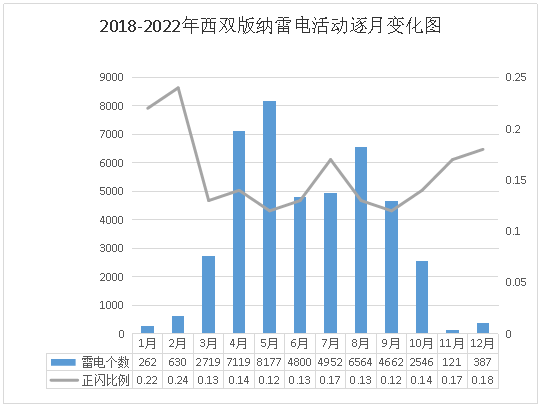

1.3雷电高发期持续时间长。雷电高发期为 3—10 月,占全年总雷电次数的96.7%; 西双版纳地区雷电活动从3月就开始逐渐

增多,雷电活动的逐月分布呈双峰形式,闪电峰值出现在4—5、8月(两个峰值),占全年总雷电次数的 50.91%,其中4-5月

占35.62%; 5月总闪次数最多,为8177次,10月份以后,地闪活动减弱。

图2 2018-2022年西双版纳雷电流活动逐月变化图

1.4雷电流幅值分析

35kV线路雷击跳闸雷电流平均幅值59.9kA,110kV线路雷击跳闸雷电流平均幅值115kA,反击雷电流幅值平均为159.8kA。

220kV线路反击雷电流幅值平均值为173.8kA。

2.地理特征

2.1海拔偏高。平均海拔约为1450米,其中最高点是勐海县的滑竹梁子,海拔2429米,最低点是澜沧江与南腊河的汇合处,

海拔470米。

2.2植被高大。西双版纳植被茂密,全州森林覆盖率81.34%,森林植被生长高度在25米以上,橡胶树高度在30米左右,版纳

新建线路跨越林区均采用高跨设计。西双版纳整个地势以山原为主,杆塔位置在山顶、山脊上,易遭受雷击。

2.3干湿季明显,四季不分

每年11月份至翌年4月份,晴空少雨为干季,5~10月份,阴雨连绵为湿季。

2.4土壤为酸碱性,土壤电阻率偏低

西双版纳地区土壤通常呈现酸性,在澜沧江河谷的季雨林下和石灰岩生境下土壤则呈碱性。西双版纳地区接地网易受腐蚀,

宜采用耐腐蚀性材料。平均土壤电阻率为339Ω.m左右。

西双版纳地区在常规生境下土壤为酸性,在澜 沧江河谷的季雨林下和石灰岩生境下土壤则呈碱性。版纳接地网易受腐蚀,

宜采用耐腐蚀性材料。

3.分析结论

3.1雷电活动呈“三高一低一长”特征,即雷电活动日高,地闪密度高;正地闪比例高,但强度低;雷电高发期持续时间长;

3.2西双版纳地区在常规生境下土壤为酸性,在澜沧江河谷的季雨林下和石灰岩生境下土壤则呈碱性;

3.3新建线路跨越林区均采用高跨设计,线路的耐雷水平要求高;

3.4雷击跳闸线路雷电流幅值强度高,远超有地线线路反击耐雷水平电流幅值,雷害分布反击Ⅲ级区域占比大。

(二)2022年西双版纳雷击跳闸专项分析报告

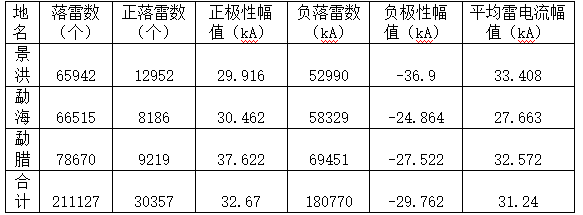

1.2018年-2022年落雷情况分析

对2018年-2022年西双版纳州各县市的落雷情况进行统计分析,按次数进行统计,落雷次数较多的为勐腊、勐海、景洪。

按平均雷电流幅值进行统计,雷电流幅值较大为景洪、勐腊、勐海。

表1 2018年-2022年西双版纳州各县市的落雷情况

2.110kV及以上输电线路跳闸情况

从雷击跳闸类型来看,2022年西双版纳110kV及以上输电线路绕击跳闸7条次,占比43.75%,反击跳闸9条次,占比56.25%。

从各电压等级来看,110kV线路绕击跳闸3条次,反击跳闸7条次;220kV线路绕击跳闸4条次,反击跳闸2条次;500kV线

路绕击跳闸0条次,反击跳闸0条次。总体来看,110kV线路以反击跳闸为主,220kV线路以绕击跳闸为主。

从跳闸线路雷害分布区域来看,110kV及以上线路跳闸区段位于绕击Ⅰ级雷害区域的0次,位于Ⅱ级雷害区域的16次,位于

Ⅲ级雷害区域的0次,位于Ⅳ级雷害区域的0次;跳闸区段位于反击Ⅰ级雷害区域的0次,位于Ⅱ级雷害区域的16次,位于Ⅲ级

雷害区域的0次,位于Ⅳ级雷害区域的0次。总体来看,110kV及以上线路雷击跳闸集中在绕击Ⅱ级和反击Ⅲ级雷害区域,

占比达100%。

35kV及以上线路跳闸区段位于地闪密度B1区域的有42次,位于地闪密度B2区域的有22次,位于地闪密度C1区域的有10次,

位于地闪密度C2区域的有8次。

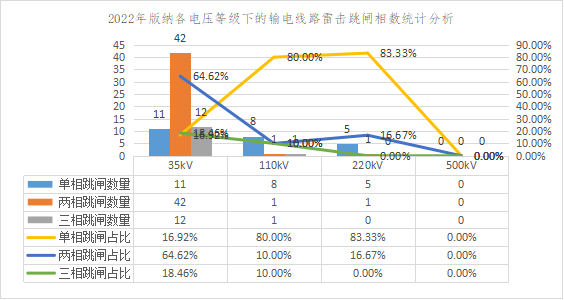

2022年版纳各电压等级输电线路的雷击跳闸相数统计分析,110kV及以上线路单相跳闸13次,占总数的81.25%;两相跳闸

次之,占总数的12.5%;三相跳闸最少,占总数的6.25%。35kV及以上线路单相跳闸11次,占总数的16.92%;两相跳闸42

次,占总数的64.62%;三相跳闸12次,占总数的18.46%。110kV及以上线路雷击跳闸主要集中在单相跳闸,35kV线路雷击

跳闸主要集中在两相跳闸。

图3 2022年版纳各电压等级输电线路的雷击跳闸相数统计分析

3.结论

3.1上半年落雷较往年同期偏多,且存在短时雷暴集中的特点。

3.2防雷措施布点存在盲目性,一方面是对云南电网110kV及以上电压等级输电线路防雷措施的动作次数进行分析,49.24%的

防雷措施动作次数为0,表面部分防雷措施安装上存在盲目性和随机性。

3.3 35kV线路防雷水平先天不足,除变电站进出线区段架设地线外,其余区段主要采用无地线设计。

3.4防雷分析水平低,从各单位防雷跳闸分析质量来看,大部分单位对于反击、绕击跳闸判断,线路耐雷水平、地线保护角计算

等方面存在短板,防雷分析水平不高,防雷措施不具体,针对性不强。

4.下一步措施

4.1制定版纳110kV及以上防雷措施部署三年规划。围绕线路重要性、雷害风险分布、跳闸情况、外部环境等,制定版纳110kV

及以上防雷措施部署三年规划,分轻重缓急逐年下达项目实施,逐步提升设备本质安全。

4.2加强防雷“一跳闸一分析”专项培训,提升分析业务水平,提升基层员工分析水平,找准跳闸真正原因。

4.3开展35kV防雷专项研究。从源头提升35kV防雷水平,开展35kV防雷标准研究,明确防雷措施应用标准,有效输入到设计

源头,提升35kV线路防雷本质安全。

4.4加强防雷措施落实。开展防雷专项技术监督工作,从技术标准执行、防雷措施部署等方面开展监督检查,压实运维责任,

强化“一跳闸一分析”措施落实,定期跟踪预试计划,防雷项目推进情况,确保防雷工作有效落地。

(三)热带雨林地区综合防雷治理方案

1.总体治理思路

总体策略按照防雷击同跳、防绕击、反击风险分为Ⅲ、Ⅳ级的杆塔。500kV线路,以安装可控放电避雷针为主,部分反击风险

高的安装氧化锌避雷器。220kV线路,以安装氧化锌避雷器为主,可试点安装可控放电避雷针和雷电接闪器。110kV线路,

以安装氧化锌避雷器为主。35kV线路,以安装氧化锌避雷器为主,协同加装水泥杆的杆塔接地引下线。

防雷措施选择主要为降低杆塔接地电阻、安装防雷装置为主,兼顾开展雷击绝缘子、瓷、复合绝缘子更换。

2.主要抓手

聚焦新建线路规划设计阶段防雷,做实运维阶段各项防雷工作为主要手段。

2.1强化新建线路防雷设计审查。一是对新建线路防雷技术监督资料进行完善,明确专人对技术监督资料进行全过程管理,

形成技术档案规范化存档的机制。二是对输电专业技术监督工作要点进行学习培训,明确可研、设计审查环节防雷要求。

三是根据技术监督要点及差异化防雷要求,在可研、设计审查环节提出综合防雷要求,做好实施过程跟踪。

2.2聚焦新建线路规划设计防雷。版纳区域处于多雷区,雷击频繁,建设单位仅在重要跨越杆塔区段装设了防雷装置,

但对处于多雷区、重雷区的线路杆塔区段未装设综合防雷装置,且版纳地区亚热带雨林气候,森林茂密,植被较高,杆塔

多采用高塔跨越,线路雷击跳闸概率提升。根据线路经纬度坐标在雷害分布图中识别雷害风险等级、设计提供的杆塔绕击/反击

耐雷水平、运行经验(路径内雷击风险情况)梳理出易雷击区段,统筹协调上报防雷项目,施工过程中同步安装相应的防雷

装置。

2.3优化防雷装置布点,加大防雷装置覆盖率。一是充分利用公司雷害分布图,梳理出位于地闪密度C级及以上、反击或绕击

Ⅲ级及以上区域的线路杆塔,建立问题库。二是利用防雷分析软件开展防雷分析,完成雷击频率较高的杆塔筛选,叠加雷害

分布图、杆塔雷击跳闸率、耐雷水平等,建立防雷布点问题库,分3年完成问题库内杆塔防雷装置安装。

2.4调整防雷工作时间安排。西双版纳各项防雷工作开展黄金时间为11月至次年3月。

2.5更换瓷绝缘子。优先完成运行超30年、“一线多T、单线单变”线路瓷绝缘子更换。

2.6降接地电阻。一是加强接地网材料选型,接地材料选择耐腐蚀型;二是接地电阻按照差异化防雷要求改造。

2.7“避雷器安装、接地网改造、加装接地引下线”三合一方式开展35kV线路的防雷措施实施,解决水泥杆自然接地电阻大

问题。采用接地扁钢、U形环与横担连接,补装新的接地引下线与接地网连接。一是优先完成无需停电部分加装接地引下线

工作。先完成该杆塔接地网改造,铺设完成接地网,其次是接地扁铁与地面接地网连接后,完成横担往下1.5米接地扁铁铺设,

并捆绑牢固;二是结合停电计划,完成横担上打孔及预先捆绑好接地扁铁的连接;最后完成避雷器安装。

三、结论

热带雨林地区输电线路综合防雷治理办法,有针对性的制定热带雨林地区的防雷措施,科学、合理指导开展防雷项目申报及

实施,降低输电线路雷击跳闸率。