引言

中国乡村是中国现代化进程的一个重要场地。针对快速城镇化过程中,经济发展单一、乡村人口流失、农业生成落后、生态环境破坏等问题,十九大报告明确提出“乡村振兴战略”并提出产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五大总要求,乡村建设成为焦点。乡村作为一个复杂系统,涉及到地理区位、自然生态、经济生产、社会生活、实践阶段、类型差异等方面,“村落更新”不仅仅是空间形态和建筑风貌。它应该是分类型、分层次的,有些是小众化的需求,有些则是整体系统的普适性需求。因此,村落更新的途径不是唯一的,而是多元化的,可以从不同角度和层面来进行。

云南滇西地区的博南古道是西南丝绸之路的重要区段。不同地区和民族的文化在此汇聚交融,塑造了传统村落独特的建筑艺术和生活形态。通过对乡村人居环境和博南古道相关研究进行梳理,对于传统村落人居环境的研究,忽略了乡村人居环境建设是个动态发展的过程,具有时空变化特征。对人居环境、历史文化内在关联的考察不足,导致了对传统村落认识上的局限,也使传统村落改造建设中无法把握传统村落的内在机制,影响传统住居文化有效的继承和转化。本文旨在分析博南古道沿线村落的现状,为乡村振兴背景下的村落更新路径提供依据。

1. 村落概况

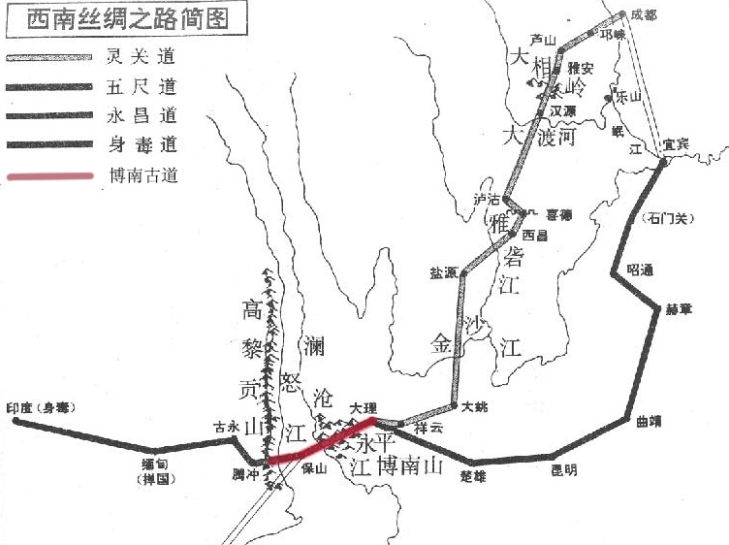

中国境内的三条丝绸之路(西北的路上丝路、南方的海上丝路和西南方路

上丝路)中以西南方的路上丝路发展得最早,在公元前四世纪时便已开通。这条丝路在汉代时称为「蜀身毒道」,是中国最早与外国往来的古道之一。博南古道是南方丝绸之路的必经之路,汉、晋称“滇缅永昌道”,主要指大理至永昌(今保山)这一段,从大理往西,经顺濞桥进入永平,再到保山,永平古称博南(以博南山得名),所以,这一段丝绸之路被称为“博南古道”。(图1)其沿线传统村落富集,且具有历史悠久、多民族聚居、类型多样的特点。

这一地区,古有博南古道,近有支持滇西抗战的滇缅公路,今有320国道、杭瑞高速公路穿境而过,交通相对便利。同时拥有丰富的自然资源和独特的生态环境为农业、林业等产业的发展提供了有利条件,同时也为当地的生态旅游等产业带来了无限的发展潜力,此地区在实施乡村振兴的过程中,同样面临着历史文化保护与人居环境改善的艰巨任务。

图1西南丝绸之路简图

图1西南丝绸之路简图

资料来源:作者根据相关史料自绘

2. 现状分析

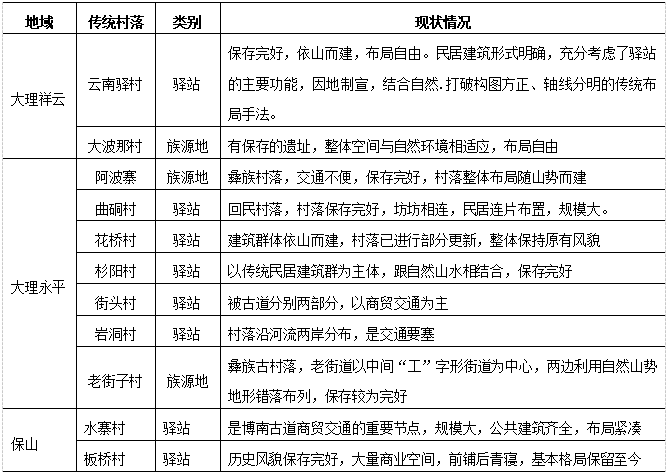

根据对博南古道沿线村落的实地调研,发现这一线性文化空间内有良好的历史人文和自然景观环境。(图2)其沿线分布着滇西部分典型的传统聚落,呈多民居聚居的特点,自然景观独特。但沿线村庄普遍无优势产业。基础设施不完善,人居环境较差。人口老龄化问题明显。古道遗存甚微,修复难度大。古道周边植被破坏严重,难觅原始风貌。同时也存在古道线路长,景点多,开发难度大的问题。(表1)

表1:博南古道沿线典型传统村落介绍一览表

资料来源:作者根据相关资料整理

图2 博南古道沿线部分历史资源及环境现状

2.1产业经济单一

沿线村落的经济结构相对单一,主要以传统农业为主,村民的收入水平普遍较低,生活质量有待提高。以大理永平为例,虽然政府部门有对区域以及各村做相应的发展规划,但一般遵循现有的农业项目,或者对一些项目进行集合,但关键的问题是村落的产业结构缺乏创新和多元化,缺乏能够带动村民增收致富的特色产业。

2.2人口流失严重

许多村落面临着空心化的问题。由于年轻人外流、人口结构失衡以及基础设施不完善,导致许多村落变得荒芜,只留下老人和儿童。这种空心化现象严重影响了村落的活力与可持续发展。

2.3文化传承不足

博南古道沿线村落拥有丰富的历史文化遗产和浓郁的民族文化特色。这些文化遗产不仅体现了村落的历史底蕴和文化内涵,也是吸引游客、推动乡村旅游发展的重要资源。然而,由于缺乏有效的保护和传承机制,以及村落更新过程中缺乏有效的指导,导致村落文化特征日渐消退。

2.4公共空间衰败

村民迫切想要改善自身的居住环境,无序的建设和改造住房甚至占用公共空间,破坏原有空间布局及肌理关系。同时,因为传统的地缘血缘关系纽带日益削弱,人口构成的“空心化”也使得村民日常活动减少,在一定程度上影响着村落公共空间的活力。

2.5基础设施落后

沿线村落的基础设施建设相对滞后,照明设施不足,缺少公共活动设施,同时缺乏完善的排水系统和垃圾处理设施,影响村落的环境卫生和居民的健康。同时,公共设施缺乏或不完善,无法满足村民的教育、医疗和文化需求,限制了村民的综合素质提升,也影响了村落的可持续发展。

综上所述,博南古道沿线村落虽然在自然生态和历史文化方面具有独特的优势,但在经济发展、文化传承和社会建设等方面仍面临诸多挑战。因此,在乡村振兴的背景下,如何充分发挥村落的自身优势,克服发展瓶颈,实现经济、文化、社会的全面振兴,是值得我们深入思考和探索的问题。

3.村落更新常见问题

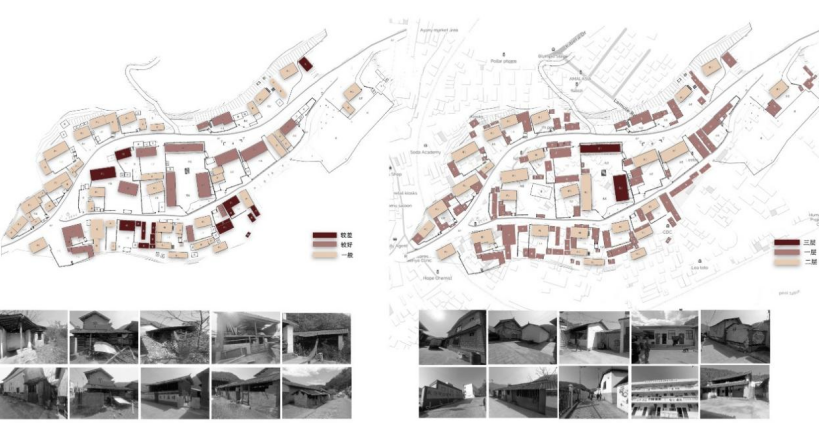

现阶段村落更新所面临的困境主要文化遗产保护与人居环境改善,在乡村建设过程中两者相互割裂,未能形成合力,不利于实现可持续发展。分析近年的村落更新,其主要问题可以总结为如下:(图3)

图3博南古道永平段沿线传统村落建筑现状

图3博南古道永平段沿线传统村落建筑现状

资料来源:沈宗昌、徐富露根据调研资料整理绘制

3.1符号拼贴

在村落更新过程中,我们会看到建设者没有根据的对地域文化符号进行任意使用。一方面,盲目的模仿乡土建筑符号形式,进行新农村改造,直接造成了中国乡村“千村一面”的现象;另一方面建设者往往没有关注乡村特定的民俗文化、地域环境,在一段时间内,多数人所认为的新农村建设就是“刷白墙或者黄墙”,或者简单的在墙面上绘制民族符号,使得村落中的建筑虚有一件“外衣”,无法真正融入地域环境。乡土符号本应作为一种有形的文化载体加以保护,但这种形式上的滥用反而导致传统文化形式遭到破坏和误解。

3.2认同差异

在村落更新过程中,作为设计者,他们往往追求塑造乡村风貌,提炼地域特征、关注村民生活、保护与传承传统文化,这些也表现出他们对乡村特质的认同。而农民对于自宅的建造、材料装饰等方面的喜好,会从不同的程度上表现出对于城市生活、建筑造型、空间形式的认同和模仿,他们会认为这样是生活品质提升的象征,进而导致乡村特质的削弱。所以,我们在乡村振兴过程中应该以农民为“主体”,尊重农民的诉求以及长期以来的生活习俗,不应该完全把所谓的地域性或者个人情结强行植入到乡村建设中,而需要找到两者之间的契合点。

3.3 发展不足

在村落的更新实践中,建设者们往往忽略乡村人居环境建设是个动态发展的过程,具有时空变化特征,导致在建设过程中缺少对人居环境、历史文化内在关联的考察,忽视了博南古道沿线传统村落多元文化对人居环境形成与发展的影响。呈现出简单的从建筑空间、功能布局以及流线组织等要素开展设计,而让建设呈现出以“结果”为导向的政绩工程或者是盈利为目的的项目。村落的更新这样的建设过程也常常不能满足村民自主改造的愿望,形成居住需求和村落更新之间的矛盾,对乡村建筑的自组织过程产生不良影响,不利于可持续发展。

4. 村落更新策略建构

在乡村振兴的战略布局中,建设者需从多维度入手,涵盖人情、制度、文化以及社会层面,共同推进乡村建设。人是环境的主导者,不论村落空间如何演变,设计的核心始终应围绕“人”这一主体展开。更确切地说,“人-建筑-环境”是不可分割的有机整体,而且也存在空间-社会-文化之间的要素联动影响。所以,乡村振兴并非仅仅是空间的重塑,而是基于地域要素间的协同作用,构建一种复合且充满活力的有机生长体系,以此实现对村落的全面而有效的更新。在具体实践中,我们可以从以下几个方面进行深入的思考与探索。

4.1多维整合

在复杂性的层级关系中,结构均呈现出一定程度的秩序性,这种秩序性正是复杂结构所体现的秩序层级。当聚焦于云南传统村落的宏观更新时,其核心在于,基于云南省域空间自组织演化过程的深入剖析,对涉及特定时间、空间和文化等多元要素进行有机整合。这一过程旨在构建一个多层次、多维度的社会经济与文化保护框架,确保村落更新不仅局限于个体的孤立变革,而是扩展至其赖以生存的整体环境之中。换言之,从单一的“点”状更新,逐步推进到涵盖“线”状乃至“面”状的区域性全面更新,具体来说,可以从单个村落的实践开始,采用“针灸式”的更新方式,通过调研分析具体问题,考虑进行村落空间的微更新以及产业联合,从而在宏观层面塑造出更为系统、完整的组织体系。

4.2 区域协同

协同学的核心在于探讨论“处于非平衡状态的开放系统的各个部分如何进行协作,并通过协作导致系统出现空间上、时间上、功能上的有序结构”。特别是在中观层面,我们采用协同并置策略,结合自组织理论中的协同学观点,将特定空间区域视为一个独立的、自我组织的系统,其中村落是该系统不可或缺的核心组成部分。

通过分析博南古道沿线村落区域系统的演变动力,其动态发展的内在机制受到交通、产业、文化、社会等各因素影响。列斐伏尔在《空间的生产》中提到“空间是生产关系再生产的结果”。博南古道的发展,也是受到最初的物质交换影响,物质流动促进基础设施建设,产生“集”、“市”、聚落,形成物质空间,产生区域,促使村落形成具有“供需”平衡的功能核心。这些功能核心之间展现出相互感应与互动的特性,形成在特定区域内相互依存、信息与能量流通的功能网络,最终实现系统各要素间的协同共进。

4.3 动态适应

乡村振兴战略的推进,为传统村落发展带来了新契机,也导致其构成要素发生复杂性变化,系统反馈机制主导着演进方向。在当前背景下,传统村落微观更新的核心在于强化区域协同并置的关系中的联动机制,基于地域文化基因与现代需求,通过正向反馈机制,选择与环境相适应的外部能量输入,实现村落的渐变式适应性调整。通过调研分析,博南古道沿线村落黄连铺村落更新,主要可以从以下方面展开:在文化振兴方面,深入挖掘博南古道沿线村落历史文化价值,强化文化遗产保护与传承,促进文化产业繁荣,提升村落文化实力。在产业振兴方面,结合村落资源与产业基础,提升产业基础设施,发展特色农业项目,构建产存一体化,提升农民收入。在生态振兴方面,强化生态环境保护,推动绿色发展,改善人居环境,提升村民生活质量。在社区建设方面,坚持集约用地,保护原始聚落风貌,强化基础设施建设,完善公共服务,以村民需求为主导,强调村民的主体性,“针灸式”进行节点空间规划,通过景观营造,体现民俗风情,传承农耕文化,增强村民归属感与幸福感。

结语

博南古道沿线村落更新是中国乡村振兴的一个缩影,更新的过程是动态的、曲折发展的,也是属于历史的。村落更新很难说是具体的某一个过程,需要通过各种的内在联动,协同作用,是一个多元复合的过程,是一个有机建构的过程。需要结合“宏统层面层级 嵌套、中观层面协同并置及微观层面动态适应”的多层 级更新路径,才能构件乡村振兴的可持续发展。

参考文献:

[1] [美]索尔贝克.乡村设计:一门新兴的设计学科[M].电子工业出版社, 2018.

[2] 杨家本.系统工程概论[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社,2002:2.

[3] [法]列斐伏尔. 空间的生产[M]. 南京大学出版社,2012.[法]列斐伏尔. 空间的生产[M]. 南京大学出版社,2012.

[4]孙瑜,吕品晶. 艺术人类学视野下中国乡建的在地性问题与思维转向[J].城市环境设计.2023(8):339-343.

[5]李海燕,张东强,张瑛. 永昌古道沿线传统村落分布及其景观特征研究[J]. 安徽建筑,2023(6):3-6.

[6]蒋雪峰,杨大禹.“上下协同”的云南传统村落更新路径探析[J].南方建筑.2021(1):121-127.

作者简介:第一作者:胡丹,1984年,女,汉,湖南衡阳,大理大学工程学院,硕士研究生,讲师,主要研究方向:云南地区建筑与人居环境研究;

第二作者:郝倩茹,1970年,女,汉,辽宁沈阳,大理大学工程学院,硕士研究生,副教授,主要研究方向:云南传统民居;