慢性盆腔炎属于常见妇科病,是一种慢性炎症性疾病。该病具有病程漫长、疾病容易反复发作、疾病迁延难愈等多种特点[1]。若不能在第一时间确诊并实施有效治疗,疾病不仅会对患者身心健康与生活质量造成影响,甚至会增加患者的宫颈癌发病率,威胁患者的生命安全。既往临床多采用西药治疗疾病,多采用抗生素药物治疗疾病,具有一定的治疗效果,但疾病复发率比较高,用药不良反应比较明显[2]。随着中医学的兴起,中医学在慢性盆腔炎治疗中逐步应用,并取得了相对较好的效果。本文主要对比中医、西医治疗慢性盆腔炎的效果,见下文。

1.资料与方法

1.1临床资料

2019年12月至2020年12月,抽取医院收治的100例慢性盆腔炎患者展开研究,基于入院时间分为两组,每组患者有50例。对照组50例的年龄区间是20-51岁(35.65±5.19)岁,患病时间是1-38月(19.65±7.33)月。观察组50例的年龄区间是21-51岁(35.99±5.32)岁,患病时间是2-36月(19.21±7.54)月。两组数据比较无差异(P>0.05)。

1.2方法

对照组采用西医疗法,0.5g左氧氟沙星(国药准字H20113526;江苏奥赛康药业股份有限公司;药品规格2ml:0.1g(按C18H20FN3O4计))、0.5g甲硝唑(国药准字H61020048;西安秦巴药业有限公司;药品规格250ml:0.5g)充分混合后静脉滴注,一天治疗1次,1疗程是1周,连续治疗2疗程后评估效果。

观察组采用中医疗法,(1)中药灌肠,基本处方如下,茯苓、桂枝、牡丹皮、牛膝分别有15g,桃仁与红藤有20g,土鳖虫、败酱草各有10g,小茴香6g。给予中医辨证加减药物,若患者存在盆腔包块,则添加三棱15g,水蛭有10g,莪术有12g;若患者存在腰骶酸痛,则添加菟丝子、续断有20g,桑寄生有15g。将获取的药材浸入冷水中持续浸泡30min,持续煎煮2次,获取药汁150ml-200ml,在药液温度达到39-41℃,将药物灌入灌肠袋中。嘱咐患者提前排空大便,取左侧卧位,置入润滑液将插管、肛门处进行润滑,然后在肛门插入插管,持续插入15-20min,在10min内完成灌肠液输注。拔管后,指导患者维持0.5-1.0h的左侧卧位,之后转变为平卧位。从患者月经干净3d后开始进行治疗,一天治疗1次,1疗程1周,持续治疗2疗程后评估效果。(2)针灸,避开患者的月经期,将关元穴、足三里穴、中极穴、子宫穴、阴陵泉穴、肾俞穴、关元俞穴等作为主要针灸穴位,应用1.5毫针进行针灸,针灸所用方法是平补平泻手法,确定得气后持续留针20min,一天治疗一次,一周为1疗程,持续治疗2疗程后评估疗效。

1.3观察指标

两组患者的用药效果[3],治愈:患者的临床症状全部消失,妇科检查结果显示患者的盆腔恢复正常,无盆腔积液与盆腔包块存在。显效:患者的临床症状显著改善,妇科检查结果显示患者的盆腔显著改善,其中盆腔积液与盆腔包块减少三分之二。有效:患者的临床症状有所改善,妇科检查结果显示患者的盆腔有所改善,其中盆腔积液与盆腔包块减少三分之一。无效:患者的临床症状、妇科检查结果与治疗前无明显变化,甚至有病情加重现象。

1.4统计学方法

数据应用SPSS22.0统计学软件进行统计分析。

2.结果

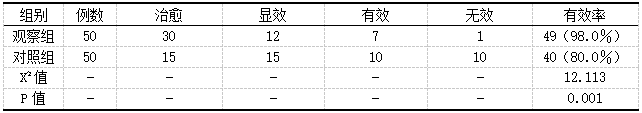

观察组中治愈、显效、有效总例数是49例,对照组中治愈、显效、有效总例数是40例,观察组用药有效率98.0显著大于对照组80.0(P<0.05)。见下文。

表1 两组患者的用药效果对比(n/%) 3.讨论

3.讨论

慢性盆腔炎发生后,患者伴有不同程度的腹部疼痛、白带增多以及月经紊乱等异常症状。该病的发病率偏高,患者多为生育年龄女性,疾病发生后无疑对患者生活、工作造成不良影响。中医学认为,该病的发生和房劳、产后虚弱、体质低下等多种原因相关,导致湿邪轻易侵入了人体胞络、胞脉、胞宫,促使患者发生疾病,且疾病迟迟不愈。所以,在疾病发生后,必须第一时间进行治疗。中药保留灌肠可避免药物内服对人体脾胃造成的损伤,药物经直肠直接进入病灶,可有效提升病灶药物浓度,药物还可透过皮肤、组织、肌理进入病灶,直接在病灶发挥作用,继而改善患者的病灶部位营养水平与血液循环,可减少炎症渗出,抑制接地组织增生。针灸可扶正祛邪,通经活络、散结止痛与活血化瘀,可迅速缓解疾病症状,调节人体免疫力。

由上可知,慢性盆腔炎采用中医疗法治疗,效果显著。

参考文献:

[1] 朱娜. 熏蒸仪联合中药保留灌肠治疗寒湿凝滞型慢性盆腔炎临床观察[J]. 实用妇科内分泌电子杂志,2018,5(21):120,122.

[3] 夏晓杰,丁宁,王昕. 温针灸联合中药保留灌肠治疗气滞血瘀型慢性盆腔炎及其对血清炎性因子的影响[J]. 辽宁中医药大学学报,2020,22(1):163-166.

[4] 莫剑,梁秋秀,张丽. 针灸配合理疗和中药保留灌肠治疗慢性盆腔炎的效果评价[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2019,19(49):172-172,186.