建筑业一直存在能耗较高的问题,不仅仅是建设过程中,在人们使用的过程中也消耗巨大的能源,严重制约着经济的发展。因此,需要大力发展绿色建筑节能技术,实现节能减排,为建筑行业的未来的发展提供新的渠道。被动式超低能耗建筑采用可再生能源,在减少碳排放的基础上,为人们提供良好的生产和居住环境,所以应积极推动其实现进一步发展。

1. 被动式超低能耗建筑的技术特征和优势

被动式超低能耗建筑通过采用新技术和具有更优质性能的围护结构,以及对可再生能源的有效利用,降低建筑的能耗,不仅能够满足绿色建筑的基本要求,也能为人们提供舒适健康的室内环境。其主要具有以下技术特征:具有良好保温隔热性能的围护结构;可再生能源的有效利用;具有更高气密性的外窗;新风热回收系统等。相较于一般建筑,超低能耗建筑更加节能。建筑物对供暖供冷的需求大幅降低,供暖能耗相较于一般设计标准降低85%以上。同时,也更加舒适。建筑室内环境适宜,温湿度合适、室内温差小,能够让人们感觉更加舒适。同时,建筑具有良好的隔音效果,不会受到外界噪声的干扰[1]。此外,被动式超低能耗建筑具有更加优良的空气品质。通过新风系统的设计,能够为室内供应新鲜的空气,并且采用高气密性设计,提高了建筑整体质量,延长其使用年限。

2. 我国相关建造技术标准

被动式建筑要有效控制建造成本,在使用保温隔热性维护结构的基础上,结合新风热回收技术,有效降低建筑的热损失,并采用可再生能源,降低建筑使用过程中的能源消耗。相较于一般的建筑来说,在进行被动式建筑施工的过程中,最关键的是高保温隔热设计要求,如使用具有较低导热系数的材料,并且具有良好的稳定性,能够有效控制其厚度,以确保建筑物的保温隔热性符合设计要求。另外,还需使用各种关键节能技术,是建筑室内环境达到以下要求:冬夏季的温度分别≥20℃、≤26℃,相对湿度分别≥30%和≤65%,CO2浓度≤1000ppm,确保室内环境的舒适性。

3. 被动式超低能耗建筑发展现状

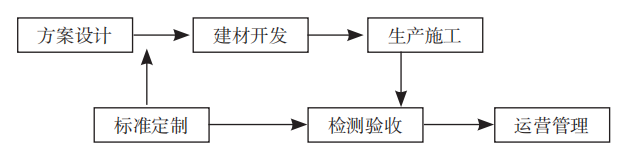

我国力争高效达成双碳目标,除了减少人类活动碳排放量,还要不断推动低碳发展,以实现碳中和目标。建筑领域明显具有能源消耗量大的特点,所以更需要尽快落实节能减排,而被动式建筑就是降低能耗,打造良好室内环境的有效途径。通过集合多种技术,结合自然环境,打造舒适健康的建筑物,促使城市能源转型,确保能够尽快实现碳中和目标。经过近十年的发展,在市场环境下,被动式建筑逐渐得到更多认可,目前在建设以及完成建设的被动式建筑项目多达16个省市。作为当前最先进的节能建筑,在其发展的过程中,也带动了产业链上下游的发展,主要涉及方案设计、运营管理以及材料生产等多个方面,其具体的生产建造流程主要可分为六个环节,如图1所示。图中所示的产业链中,均具有较高的产业附加值。被动式建筑产业链的形成具有重要的意义,不仅与当前建筑行业发展理念相契合,也能够促进建筑节能发展,带动建材产业的升级,为低能耗建筑领域的发展奠定良好的基础。

图1 被动式超低能耗建筑产业链

4. 碳中和目标下被动式超低能耗建筑的发展途径

4.1提高公众认知度

为了进一步推动超低能耗建筑的发展,应加强对其节能理念的宣传教育,通过利用各种媒体技术,如自媒体和电视新闻等,宣传相关技术、先进经验以及政策措施等,增加公众的认识程度,在社会范围内为被动式建筑营造良好的发展环境[2]。同时,组织开展相关技术培训,提高从业人员的技术水平。在安装工程隐蔽阶段和工程验收等环节,组织开放活动,并在现场公示室内环境参数、工艺流程、能耗指标等信息,接受社会层面的监督。并将被动式建筑与一般建筑进行对比,展示其正确使用事项以及实体剖面图等内容,提高社会公众对被动式建筑的认知程度。

4.2多主体加强重视

从碳排放来源着手,才能真正减少碳排放。随着人们对建筑功能的要求更加多元化,建筑功能不断增加,使用过程中的能耗愈来愈多。因此,必须要重视建筑节能减排。基于碳中和目标,深化对被动式超低能耗建筑的认识,进一步推动其发展,才能促进碳中和目标的实现。相关政策制定者应制定相应优惠政策,实施更高建筑能效标准,引导旧房改造。对于相关城市规划者来说,首先需要革新自身理念,认识到建筑能量供需的发展变化,促进一体化供电供暖的发展。同时,相关建筑设备供应商应紧跟时代的发展,加强对被动式超低能耗建筑的研究,争取研发出更高能效、低功率的设备,减少其体型,优化其功能。开发商应认识到被动式超低能耗建筑的长期经济效益,在使用面积相同的情况下,建造更有价值的高效建筑。相关设计人员应综合考虑建筑的各方面指标,将能效放到第一位,进一步推动被动式设计的发展。此外,施工人员应充分掌握施工要求,规范进行施工,保障被动式超低能耗建筑的建设质量。

4.3科学制定建设技术指标

在德国相关建筑的基础上,被动式超低能耗建筑得以形成发展,但在引进我国的过程中,应根据实际情况,结合地域气候差异,合理制定相应建设技术指标,确保被动式建设能够进一步得到推广发展。我国大多数城市的建筑为单元楼,需要频繁开启,每栋楼住户数量比较多,并且入住时间难以确定。所以在建设被动式建筑的过程中,必须要考虑这些问题。并且由于生活习惯上的差异,德国被动房的开放式厨房也不适用,我国居民在做饭的过程中,往往需要煎炒油炸,产生大量的油烟[3]。所以,在借鉴德国被动房的同时,应科学进行本土化改造,确保被动式超低能耗建筑能够在我国得到广泛的推广应用。

4.4突出性能化设计

在设计被动式建筑方案时,应结合当地的气候特征,合理进行性能化设计,根据相应能效指标,对建筑的关键参数进行分析,明确建筑的负荷和能耗影响。在此基础上,对建筑全过程的经济效益进行分析,合理选择相应性能参数,对相关技术措施进行优化完善,选择具有绿色建材标识的材料,确保整体建筑节能超过90%,才能确定建筑设计方案。在相关专业设计中,应涵盖能效指标、运行方式、室内环境设计参数以及能源系统等。在设计施工图时,应明确标注建筑气密层的位置,对细部做法提出明确要求,并加强对保温构造的检查,确保新风系统热回收效率等。在对设计进行评价时,应加强对能耗模拟分析报告、通风系统、气密层位置等指标的审查,设计依据合理,设计内容能够与节能标准要求一致。在工程建设过程中,严禁私自对设计内容进行变更,确需变更的,需要上报相关审查机构,严格进行审查,并且对于重点内容的变更,应由相关机构对变更内容进行评价。

4.5合理选择建筑技术

被动房建筑提倡所有能够降低能耗的技术,如建筑朝向、冷辐射材料以及建筑体型比等。并且相应技术措施也不是一直不变的,而是随着被动式建筑的发展,不断在优化完善。碳中和目标的实现,要促进被动式超低能耗建筑的发展,而这离不开各种技术措施的支持。因此,在其发展过程中,首先,应以被动优先为原则,加强对被动式节能技术的有效利用,在保障建筑质量的基础上,确保能够降低对供暖供冷的需求。其次,合理选择主动优化节能技术措施,确保使用的建筑设备具有较低的能耗,如风机、除湿设备、循环泵以及照明设备等。同时,对于各种设备系统,也可以对其进行优化整合,以实现理想的节能目标。再次,强化对可再生能源的利用。在当前的建筑领域,太阳能和风能的应用已经比较普遍,有效降低了建筑能耗。最后,合理使用智能能量调配措施,如使用短期的储电设施;整合设备运行,提高其效能;强化对夜电技术的有效利用等[4]。此外,还可以有效利用绿化固碳措施,如建设屋顶花园和利用树木遮阳等。并且对于耗能较高的钢筋混凝土结构,也可以才赢具有可再生性的木结构进行替换,以降低建筑的能耗。

5.结语

被动式超低能耗建筑具有较高的节能能效,在实现节能减排的同时,还能为人们带来良好的室内环境,成为当前节能建筑的发展主流趋势。在今后的推广应用过程中,还需提高公众认知度,多主体加强重视,科学制定建设技术指标,突出性能化设计,合理选择建筑技术,不断推动被动式超低能耗建筑的发展,以有效应对我国化石能源危机,促进碳中和目标的早日实现。为此,在未来建筑领域发展的过程中,还需加强对相关施工关键技术的深入探究,并积极优化设计标准,以促进节能建筑领域的长远稳定发展。

参考文献

[1]杨小威,吴自敏,楚洪亮,李晓晨,黎加纯,尹述伟.某钢结构装配式被动式超低能耗建筑项目反思[J].建筑节能(中英文),2022(01):31-35.

[2]梅倩,赵丽,李海波.被动式超低能耗建筑项目可持续性绩效评价指标体系研究——基于逻辑框架法[J].河北建筑工程学院学报,2021(03):102-107.

[3]徐双军,朱天志,张雅静,车建军,时国华.双碳背景下河北被动式超低能耗建筑产业创新发展路径的思考[J].建筑经济,2021(12):27-32.

[4]姜文博,尚师宇,鲍禹,邵麒潼.构建基于市场机制的被动式超低能耗建筑产业理论模型研究[J].中国建筑金属结构,2021(10):82-83.