村镇是中国乡村和建制镇主要的聚集形态,是在乡村集镇、建制镇、村庄地域范围内形成的空间聚落单元[1,2],作为构建城乡聚落体系的核心内容,村镇具有优化城乡地域要素配置、完善地域功能的重要作用[3]。十九大报告中提出将生态宜居作为生态文明建设的首要任务,其核心目的在于打破当前的城乡二元体制、化解人地关系危机、解决生态环境恶化、农村空心化等突出问题[4],寻求适合我国乡村人居环境建设的可持续发展模式[5]。论文以内江市为例,选取绿度、湿度、干度和热度四项指标[6],采用主成分分析的客观赋权方法确定各个生态因素的权重,运用综合指数评价法[7],客观评价内江市村镇生态环境质量,有助于了解内江市村镇生态环境变化趋势,对内江市城乡规划与发展以及生态环境治理具有重要参考意义。

1 研究区域概况

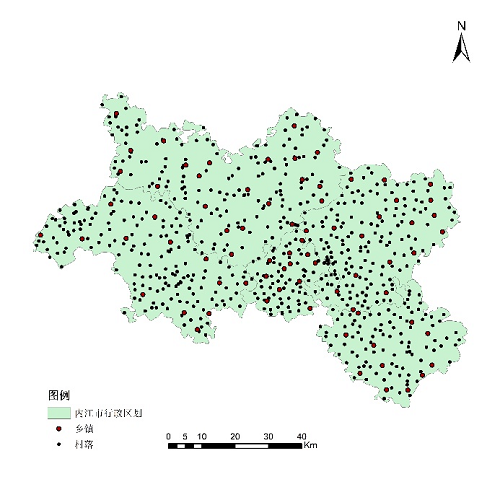

研究选取内江市东兴区、市中区、资中县、威远县以及隆昌市作为研究范围内江市各村镇的空间分布图,结果如图1:

图1 内江市村镇聚落空间分布图

2 研究方法

遥感生态指数(RSEI)是通过主成分分析将绿度、湿度、热度和干度四大生态要素集成为单一指标[8],根据不同成分对环境的影响程度赋予权重,能够客观反映区域生态环境质量优劣,实现对区域生态环境变化的可视化。

绿度指标主要是归一化植被指数,利用绿色植物叶子的细胞结构对近红外波段具有高反射,对红光波段具有强吸收的特性,用红光波段与近红外波段作比值运算,从而突出植被信息。该指数范围在-1~1之间,归一化植被指数大于0时表示有植被覆盖,该值越大,植被越覆盖度越高。湿度(WET)是用缨帽变换得到的湿度分量,能较好地反映地表植被和土壤水分的含量。干度指数(NDBSI)由城市建筑指数(IBI)和裸土指数(SI)的平均值得到的,该指数的范围市-1~1,其值越大,表示越干。热度指标LST指数通过地表温度反演获得。在地表温度反演过程中,首先对Landsat8-OLI影像热红外波段进行辐射定标,得到辐射亮度图像,采用混合像元分解法计算植被覆盖度Fv,然后分别计算地表比辐射率ε和相同温度下的黑体辐射亮度Black(LST),最后反演地表温度LST。

3 内江市村镇生态环境质量评价

3.1遥感生态指数构建

采用公式(1)计算原始遥感生态指数RESI0:

RESI0=1-PC1 (1)

利用公式(11)将原始遥感生态指数进行归一化处理,使遥感生态指数成为分布在0~1之间,其值越趋近于1,表明该区域生态环境质量越好。

RESI=(RESI0-RESImax)/(RESImax-RESImin) (2)

3.2遥感生态指数代表性检验

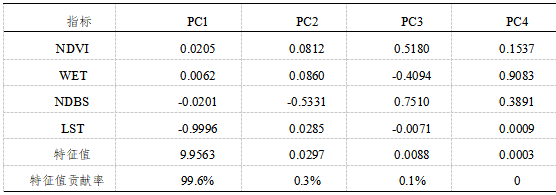

NDVI、WET、NDBSI4、LST4个指标的主成分分析结果如表1所示,由表1得知,第一主成分贡献率达到99.6%,第一主成分集中了四个指标的绝大部分信息。在第一主成分中,NDVI和WET的特征向量为正,绿度和湿度对生态太环境质量起到积极影响作用;LST和NDBSI的特征向量为负值,热度和干度对生态太环境质量起到消极影响作用,与实际情况相符合。因此,第一分量中的信息能够综合反映四个指标代表的信息,可作为计算RESI指数的依据。

表1 指标主成分分析结果

3.3基于遥感生态指数的生态环境分析

将得到的RESI经中心化和标准化处理在0-1范围内,划分为0-0.2、0.2-0.4、0.4-0.6、0.6-0.8、0.8-1五个等级,分别表示对应等级的生态环境质量为优、良、中、差、较差,其划分对应等级如表2所示:

表2生态环境质量等级划分

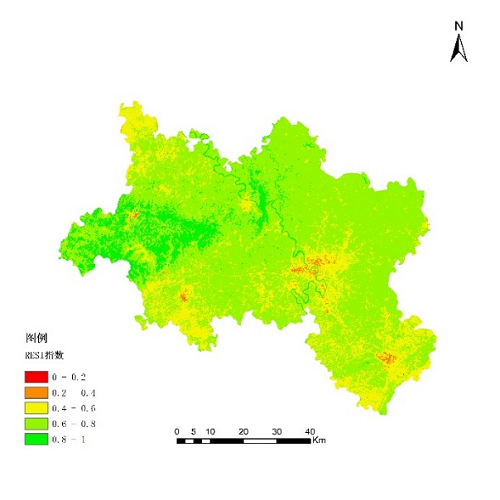

运用ArcGIS对遥感生态指数拉伸显示结果如图2,由遥感生态指数分级图可知,内江市威远县西北、资中县中部地区RESI指数在0.8-1之间,生态环境质量优越;市中区北部、资中县北部、东兴区北部与隆昌市北部地区RESI指数在0.6-0.8之间,生态环境质量良好;资中县西北部、市中区与东兴区接壤处、隆昌市南部地区RESI指数在0.4-0.6之间,生态环境质量适中;威远县南部小部分地区、市中区与东兴区部分地区、隆昌市南部部分地区RESI指数在0-0.2之间,生态环境质量较差。

图2 遥感生态指数分级图

4 结论与讨论

对内江市村镇分布情况分析,以Landsat8-OLI遥感影像为基础,选取绿度、湿度、干度、热度四个指标衡量生态环境质量,通过主成分分析确定各指标对生态环境质量影响的程度,运用遥感生态指数对研究区村镇生态环境质量进行评价。结果表明:威远县北部村镇生态环境质量优越,资中县所管辖村镇生态环境质量良好,隆昌市响石镇、胡家镇、石燕桥镇生态环境质量适中,其余村镇生态环境质量良好,市中区与东兴区接壤处村镇分布密集,生态环境质量较差,村镇分布疏密程度对生态环境质量有重要影响。

参考文献:

[1] 李旭,崔皓,李和平,等.近40年我国村镇聚落发展规律研究综述与展望——基于城乡规划学与地理学比较的视角[J].城市规划学刊,2020(06):79-86.

[2] 杨保清,晁恒,李贵才,等.中国村镇聚落概念、识别与区划研究[J].经济地理,2021,41(05):165-175.

[3] 戈大专,陆玉麒,孙攀.论乡村空间治理与乡村振兴战略[J].地理学报,2022,77(04):777-794.

[4] 刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报,2018,73(04):637-650.

[5] 李伯华,刘沛林,窦银娣.乡村人居环境系统的自组织演化机理研究[J].经济地理,2014,34(09):130-136.

[6] 刘栩位,周启刚,周浪,等.基于RSEI的三峡库区重庆段水土保持生态功能区生态环境质量动态监测[J].水土保持研究,2021,28(05):278-286.

[7] 徐涵秋.区域生态环境变化的遥感评价指数[J].中国环境科学,2013,33(05):889-897.

[8] 李红星,黄解军,梁友嘉,等.基于遥感生态指数的武汉市生态环境质量评估[J].云南大学学报(自然科学版),2020,42(01):81-90.