慢性湿疹是一种基于多种因素综合作用导致的皮肤炎症疾病类型,基于该病反复性、持续性等特点,患者承受相应生理痛苦的同时也承担着明显的心理痛苦[1]。因此在慢性湿疹患者的护理干预中务必要针对其心理健康状况,采取针对性的心理护理措施,以此拓展慢性湿疹护理内容的全面性、提升慢性湿疹护理效果的优质性。本文将针对慢性湿疹患者的心理健康状况进行调查,同时对其心理护理干预效果进行研究。

1、资料与方法

1.1 临床资料

筛选2020年1月~12月在我院接受救治的慢性湿疹患者80例。本组患者中男46例、女34例,年龄18~60(33.92±5.86)岁,病程3~36(18.22±5.14)个月,学历层次高中及以下者48例、大专及以上者32例。

1.2 研究方法

患者护理前接受症状自评量表(SCL-90)[2]评价其心理健康状况。调查过程中由提前接受培训的责任护士现场监督,教导患者填写方法和注意事项,由患者自行填写。所有问卷均不记姓名,当场填写当场收回。

而后责任护士根据患者评价结果制定心理护理干预措施。①健康宣教:结合慢性湿疹患者个人病情症状与发展迹象,于患者就诊后使用单对单健康宣教方式。要求责任护士利用图文视频、患者个人病例信息,寓教于乐的完成对患者当前病情特征的讲解,帮助患者正确认知慢性湿疹病情的发生、特点、治疗、转归等信息,了解慢性湿疹治疗期间的注意事项和依从要求。

②心理支持:要求责任护士在心理护理中必须给予患者积极的心理支持,通过主动询问、倾听了解患者心理问题的实际表现与发生原因,建立相互信任的护患关系并通过转移注意力、放松训练、倾听支持等给予患者心理鼓励,引导患者强化治疗信心。此外,护理人员联合患者家属给予其更多的生活帮助和心理关爱,通过社会支持强化患者心理支持效果。

1.3 观察指标

①对比本组慢性湿疹患者心理状况调查结果与国内常模调查结果的差异;

②对比本组慢性湿疹患者护理前后症状自评量表的心理评价结果差异。

1.4 统计学方法

所有数据结果均录入SPSS24.0软件分析,计量资料:使用(x̄±s)表示并接受t检验;计数资料:使用(%)表示并接受x2检验。最终P<0.05表示数据结果存在差异。

2、结果

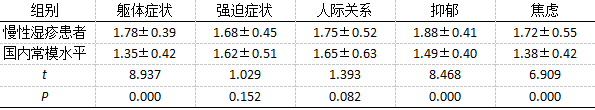

2.1 慢性湿疹患者心理状况调查结果

本组慢性湿疹患者心理状况调查结果显示其躯体症状、抑郁、焦虑三项维度得分均高于国内常模水平(P<0.05),其强迫症状、人际关系与国内常模水平相比无统计学意义(P>0.05)。见表1.

表1 慢性湿疹患者心理状况调查结果(x̄±s,分)

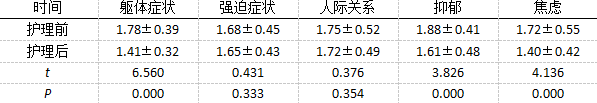

2.2 慢性湿疹患者护理前后心理状况调查结果差异

2.2 慢性湿疹患者护理前后心理状况调查结果差异

本组慢性湿疹患者护理后躯体症状、抑郁、焦虑三项维度得分均低于护理前(P<0.05),其强迫症状、人际关系与护理前相比无统计学意义(P>0.05)。见表2.

表2 慢性湿疹患者护理前后心理状况调查结果对比(x̄±s,分)

3、讨论

3、讨论

在当前临床护理更加强调以人为本的工作背景下,关注慢性湿疹患者的心理健康状况是贯彻落实以人为本护理要求的一项重要举措,同时也是强化慢性湿疹患者护理水平和护理效果的一项必要手段。本次研究中首先对慢性湿疹患者的心理状况进行评价调查,结果显示本组慢性湿疹患者存在明显的躯体症状、焦虑抑郁评分过高问题。说明慢性湿疹患者并无强烈的强迫症状和人际关系问题,其心理问题以焦虑、抑郁等不良情绪为主,且转化为各项躯体症状表现出来。其次本次研究对慢性湿疹患者开展针对性心理护理干预,通过健康宣教建立心理护理干预措施的实施基础,提升患者心理护理的依从性和针对性;通过心理支持给予患者全面的心理关爱,联合患者家属给予患者更加有效的心理支持,促使患者能够从心理护理中获得积极助力,缓解患者焦虑抑郁等不良情绪。在患者不良情绪得到有效纾解后,患者躯体症状自然也会得到有效改善。最终本此研究结果中慢性湿疹患者护理后躯体症状、抑郁焦虑得分低于护理前(P<0.05),与其他研究[3]一致,有效说明慢性湿疹患者均存在明显的心理健康问题,以焦虑、抑郁等为主。针对性的心理护理干预对改善慢性湿疹患者心理健康问题具有积极效果,存在推广价值。

参考文献:

[1]钱璐.慢性湿疹合并消化内科疾病病人心理状况调查及护理干预效果研究[J].现代消化及介入诊疗,2018,23(A01):218-219.

[2]杨梅英,李娜,卢珏佳.慢性湿疹患者心理状况调查及护理干预效果分析[J].右江医学,2016,44(1):74-77.

[3]陈海莲.应用结构性心理干预对慢性湿疹患者的护理效果及对生活质量的影响研究[J].中国医药指南,2018,16(16):14-15.

作者简介:向群(1989-),女,籍贯:四川成都,单位:成都市第二人民医院,学历:本科,职称:护士,研究方向:皮肤护理