早产儿属于特殊新生儿群体,主要指出生前胎龄不足37周的婴儿,其身长不足45cm,体重不足2.5kg[1]。该类新生儿脏腑功能及体温调节中枢系统功能尚未发育完全,难以适应外界环境。因此,需要采取有效的护理措施保障早产儿安全,避免其发生一系列不良事件[2]。本文研究以60例早产儿为例,分析优质护理服务实施效果,报告下述。

1.资料与方法

1.1一般资料

研究选取我院收治的早产儿共60例,时间为2023.1-2024.1,按照抽签分组方法分为对照组与研究组。其中对照组30例,男性17例,女性13例,其胎龄集中在28-36周之间,均值(32.62±1.35)周。研究组30例,男性为16例,女性为14例,其胎龄集中在28-36周之间,均值(32.65±1.26)周。组间数据对比无统计学差异(P>0.05),可比较。

1.2方法

对照组:常规护理。护理人员对早产儿进行生命体征监测,实施日常管理。

研究组:优质护理服务。①护理培训:对护理人员进行专业培训,讲述早产儿护理内容与方法,使护理人员具备扎实的护理专业知识,并具备细致、耐心等素养,提高护理人员综合能力,更好地应对早产儿突发情况。②基础护理:对小儿生命体征密切监测,对其排便情况准确记录,包括排便时间、颜色、次数等,预防高胆红素血症发生。使早产儿保持侧卧位,避免呕吐时发生食物反流情况导致窒息。向产妇介绍母乳喂养优势及方法,尽早安排母婴接触,在母乳喂养过程中应保护好小儿颈部皮肤,避免造成损伤。③产妇护理:对产妇进行情绪安抚,提供心理疏导,使其积极配合,避免其过度担心,影响泌乳。④环境管理:为小儿提供良好的环境,将室内温度调节在24-26℃,湿度在55%-65%,护理过程中保持动作轻柔,避免噪音产生,可实施“鸟巢式”护理,将子宫环境模拟,促进小儿恢复。⑤皮肤护理:早产儿皮肤细嫩、薄弱,易出现破溃的情况,需要对其皮肤密切观察,在早产儿情况稳定后,为其沐浴,保证动作轻柔,避免对皮肤用力擦拭,并注意皮肤保湿。⑥口腔与脐部护理:每日进行2次口腔护理,观察小儿脐带分泌物,做好清洁,保持干燥,若脐带未脱落,避免弄湿,预防感染。

1.3观察指标

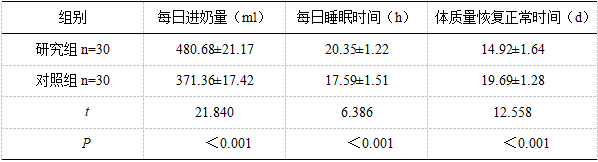

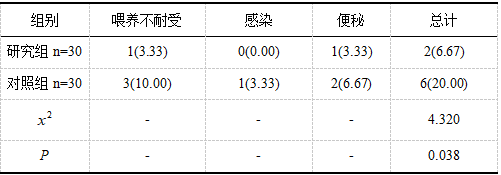

比较两组早产儿临床情况(每日进奶量、每日睡眠时间、体质量恢复正常时间)及不良反应发生率(喂养不耐受、感染、便秘)。

1.4统计学分析

研究所有数据行SPSS 20.0软件统计分析,计量、计数资料以(x̄±s)、(%)表示,组间对比t、x2检验,P<0.05,统计意义标准。

2.结果

2.1 临床情况

研究组每日进奶量高于对照组,每日睡眠时间长于对照组,体质量恢复正常时间短于对照组(P<0.05)。见表1。

表 1 2组临床情况对比(x̄±s)

2.2 不良反应发生率

研究组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 不良反应发生率比较[n(%)]

3.讨论

由于早产儿身长和体重均未达到正常新生儿标准,机体免疫力较差,会存在哭闹、喂养不耐受情况,安全风险较高[3]。有效的护理措施是早产儿恢复的关键,优质护理服务可将常规护理内容进一步优化,能为早产儿提供针对性、人性化的护理帮助[4]。本研究中,以60例早产儿为研究对象,分组后实施不同的护理干预,结果发现,研究组每日进奶量高于对照组,每日睡眠时间长于对照组,体质量恢复正常时间短于对照组(P<0.05);研究组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。结果提示,优质护理服务对早产儿身体恢复有重要意义。原因在于,优质护理服务中护理人员通过专业化培训,具备较强的综合能力,将专业化护理技术及人性化护理手段应用于早产儿护理中,大大提高护理质量。其中包括基础护理、产妇护理、环境护理、皮肤护理、口腔与脐部护理等内容,可从生理及心理层面进行干预,对产妇及小儿均提供护理帮助,确保小儿安全、舒适。在环境护理中可按照早产儿体形,为其制作适合的“鸟巢”,模拟子宫环境,增强小儿安全感。每项护理内容均具有科学性及精细化特点,满足小儿多元化护理需求[5]。

综上所述,优质护理服务在新生儿早产护理中效果良好,值得临床进行推广应用。

参考文献:

[1] 周丽,何梅香,李小丽. 家庭参与式综合管理联合个体化护理在新生儿重症监护室早产儿护理中的效果[J]. 中西医结合护理(中英文),2023,9(3):151-153.

[2] 孙简. 发展性照顾护理在新生儿重症监护病房早产儿中的应用效果[J]. 中国民康医学,2023,35(23):189-192.

[3] 耿洪维,黄梅,王计玲,等. 基于人文新生儿照护模式的鸟巢式护理在早产儿中的应用研究[J]. 当代护士,2023,30(9):79-82.

[4] 毕慧永. 新生儿重症监护病房机械通气早产儿基于前馈控制的袋鼠式护理方案的建立及应用[J]. 包头医学,2023,47(4):57-58,25-25.

[5] 安泓颖. 个体化护理服务模式对新生儿重症监护室早产儿预后的影响[J]. 国际护理学杂志,2023,42(14):2506-2509.