比上软下硬和上硬下软型土层结构强夯震动规律

为研究对于上下土质不同的振动传播规律,王思海[1]等进行了不同夯击能的夯击试验。上硬下软场地上层为碎、块石素填土,依次向下分别为粉细砂吹填土、淤泥质粉质黏土,而上软下硬场地的上层土为松散粉质黏土,向下依次为平均厚碎石杂填土、粉质黏土、中风化白云岩。

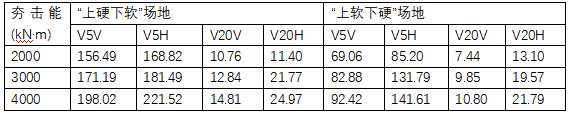

在近场处“上硬下软”场地强夯振动速度远大于“上软下硬”场地,随着距离的增加,“上硬下软”场地衰减速度更快,振动速度值逐渐趋近。在距离夯击点较近点时,振动波传递性能比上软下硬土好。但其下部为淤泥质软土,振动衰减速度更快,在距夯击点较远时两种场地振动值逐渐趋近。 对于上硬下软场地,在距夯击点较近处其垂直速度与水平速度比值远大于上软下硬场地。证明当土层介质较软时,对于横波的削弱能力远大于硬质土层。

表 1 测点不同夯击能速度(mm/s) 注:V表示振动速度,下表数字代表距震中距离(米),V、H分别代表竖直、水平。

注:V表示振动速度,下表数字代表距震中距离(米),V、H分别代表竖直、水平。

二 不同土质与振动衰减规律

(一)粉砂土及黄土

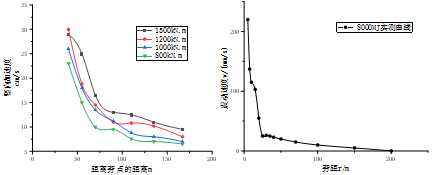

黄鑫[2]研究了黄河流域土质振动衰减规律,黄河流域在勘探深度范围内以黄褐色粉质粘土、粘土,粉土,粉砂及粉细砂组成,地下水位埋深约1.5 m。振动加速度在距夯击点距离前70m衰减较快,70m以后趋缓。总体讲,产生的振动随夯击次数增加而增加。对于承载力特征值在200-240kpa之间的粉土和黏土,振源距相同的情况下,能级大的振动衰减更快,其加速度-距离曲线越陡。

甘肃庆阳为黄土土质,地下水位在30m以下,黄土平均粘聚力c约为30kpa,承载力为200-250kpa之间。王志楠[3]对该土质条件下的振动衰减规律进行了研究,在进行8000KN·m强夯试验时,振动随距离曲线在前25m急速衰减,25m以后即进入平缓段。

图 1 黄河流域粉土(左)与黄土(右)衰减规律曲线

(二)回填土

李润[4]对回填土为土质较为松散的带碎石黏土的地基进行了强夯试验。李昭[8]对某松散回填土场地进行强夯试验,该场地上层为人工杂填土,土质承载力及粘聚力较差,含水量较大;下层为一般第四纪沉积土层。两工程强夯引起的地面振动衰减趋势类似,随距离增大逐渐减小,前40m下降较快,40m后下降趋缓。

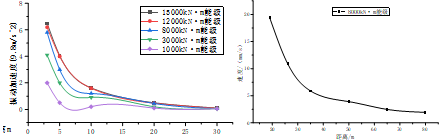

(三)淤泥土

陈向阳[6]在榕江三角洲平原上做强夯振动试验,该地土质软弱,地下水位较高,上层主要为淤泥质黏土及水堆积细砂土,下层土主要为中高度液化土。夯击能衰减较其他土质更快。罗启添[7]对某沿海淤泥(粘聚力20kpa)黏土土质场地进行了8000kN·m夯击试验,其振动加速度衰减规律与黏性土强夯试验一致,在50m以后进入平缓段。两工程振动衰减趋势基本吻合,曲线如图2所示 图 2淤泥细砂质土(左)及淤泥黏土(右)振动速度随距离衰减曲线

图 2淤泥细砂质土(左)及淤泥黏土(右)振动速度随距离衰减曲线

(四)黏性土

周洋[8]对安徽某粉质黏土场地分别进行2000kN·m和6000kN·m夯击试验,场地土含水率在25%左右,土的承载力为220kpa左右,但粘结力c为41-45kpa之间;对比粉细砂场地,此场地土质较柔,粘聚力大,土质中含水率大;6000kN·m试验在90m已经衰减无几(速度与加速度曲线趋势相同)。

(五)小结

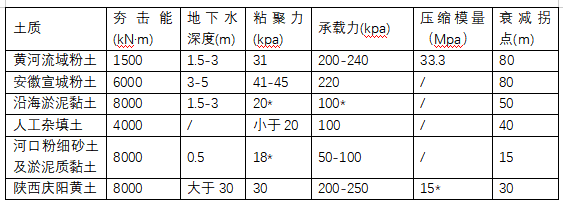

本文工程振动参数见表2。对于土质较紧实的土,其振动随距离衰减较其他土质较缓,地下水会吸收一部分的夯击能;对于较为松散的土,衰减速率较紧实土更快,回归曲线类似于指数方程;对于含水率较高的淤泥土,振动衰减速率更大,且夯击能级对衰减规律影响不大;对于粘性粉土及黄土,粉土紧密性介于沙土与黄土之间,其衰减较沙土快,较黄土慢;戈壁沙丘场地由于地下沙土紧密无孔隙,导致衰减拐点较其他场地更远;而由于干燥黄土孔隙比大,内部微空腔多,阻隔振动传播,导致衰减速率较大。

表 2 强夯工程参数 注:标*表示为估计值

注:标*表示为估计值

五 总结:

介质对振动波传递有较大影响,硬介质对横波的传递效率高。当较软土作为振动传播介质时,软土对纵波的削弱较小,横波的削弱较大。

一般的,在同一夯击能下,土越软弱,孔隙比越大,地下水位越高,其传播距离越近。但这其中土的含水率会对土的承载力、孔隙比、粘聚力产生较大影响,进而影响土的性质。总之,土质越黏、越软弱、含水率越大,地下水位越高,其振动随距离衰减越快。

参考文献

[1]王斯海,陈海军,王世坚.不同土层结构场地强夯振动效应研究[J].施工技术, 2016,45(S1):15-19

[2]黄鑫.强夯法施工对环境影响的研究与分析[D].山东大学,2019.

[3]王志楠,何小飞,沈锦儒.强夯地面振动衰减规律探讨[J].工业建筑.2016年增刊Ⅱ.464-468.

[4]李润,简文彬,康荣涛.强夯加固填土地基振动衰减规律研究[J].岩土工程学报,2011,33(S1):253-257

[5]李昭.强夯振动衰减与场地介质性质相关性研究[D].中国地质大学(北京),2003

[6]陈向阳,郭冰鑫,谢玲霞,等.砂土地基强夯影响因素及振动规律的现场试验研究[J].石油工程建设, 2016,42(03):64-68.]

[7]罗启添.高能级强夯置换加固软土地基振动衰减规律研究[J].公路, 2018,63(5):60-64.

[8]周洋,阿拉塔,郭迅,等.强夯振动衰减规律及其对建筑安全性的影响[J]. 震灾防御技术,2018,13(04):860-868.