在我国,白内障发病率非常高,该病临床表现为视物模糊、怕光、看物体颜色较暗或呈黄色,发病原因与遗传、免疫、代谢异常、外伤、中毒等有关,其在40岁以上人群中高发,致盲率非常高[1-2]。由于白内障疾病性质复杂,患者基数大,为增强治疗效果,需采取科学、有效的治疗方法,减少并发症,改善预后。本研究选取病例简要探讨眼科白内障手术临床方法。详情如下:

1资料与方法

1.1一般资料

本次实验时间2018年10月至2019年9月,实验对象83例白内障患者。按照随机综合平衡方式,将研究对象划分A组41例和B组42例。A组男性22例,女性19例;年龄范围54-78岁,平均年龄(66.42±2.83)岁。B组男女比例25:17;年龄最小者53岁,年龄最大者76岁,年龄均值(64.52±2.61)岁。两组患者基线信息(性别、年龄)差异不显著(P>0.05),可比较。(1)纳入标准:①经临床诊断确诊为白内障;②患者及家属对本次研究知情同意,自愿配合。(2)排除标准:①精神、语言障碍;②心、肝、肾器质性疾病;③中途退出研究者。

1.2方法

A组采用超声乳化术,散瞳和麻醉,用开睑器把眼睑撑开,铺眼科洞巾,于3点处用15°刀穿刺,使用三角刀在9点部位做角膜切口,长度3mm,注入粘弹剂,持续环形撕囊,在囊袋内进行原位超声乳化,抽吸晶体,折叠、植入房型人工晶体,无需缝合切口。B组实施小切口非超声乳化技术,如下:表面麻醉,辅助患者平卧,于患眼开睑,至表面麻醉生效,做10-12点巩膜隧道式切口,以3mm为宜,把粘弹剂注入其中,实施1点角膜缘内穿刺,分别把乳化探头、劈核刀插入切口部位,乳化晶体,粉碎吸出。把前房、囊袋冲洗干净,直至无残留,添加微弹剂,植入人工晶体,把粘弹剂吸出。包封抗生素,术后用眼液、激素类药物等对症治疗,3-5d,测试视力。

1.3观察指标

①临床疗效[3]:显效:经治疗视力恢复正常,并发症改善明显;有效:治疗后视力基本正常,并发症有所改善;无效:经治疗视力未经改善,甚至加重。总有效率即用百分数表示显效和有效之和。②并发症:角膜水肿、高眼压、积血、后囊膜破裂。并发症发生率=并发症例数/总例数×100%。

1.4统计学处理

筛选实验数据录入统计学软件(版本:SPSS23.0)处理。计量资料采用(x±s)表示,t检验;计数资料(并发症发生率)通过(n,%)表示,X2检验。P<0.05提示数据有显著差异。

2结果

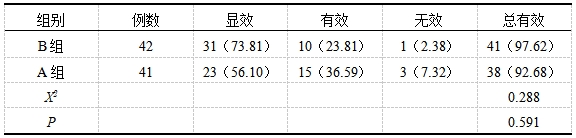

2.1两组临床疗效比较

A组和B组患者临床治疗效果相当,差异不显著(P>0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较(n,%)

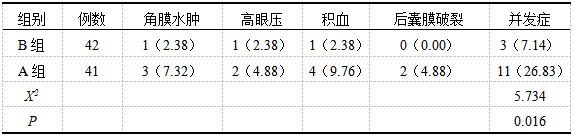

2.2两组并发症发生率比较

2.2两组并发症发生率比较

B组并发症发生率比A组高,两组数据比较差异明显(P<0.05)。见表2。

表2 两组并发症发生率比较(n,%)

3讨论

3讨论

眼科白内障手术过程繁琐,需做好各项术前检查工作,还需医护人员相互配合,使患者能够脱盲[4]。临床上,白内障超声乳化治疗应用普遍,其严格控制切口大小,确保切口远离角膜缘,有效规避了源性散光风险,该术式不会给患者带来较大伤害,安全性强,能够使患者尽快恢复视力,临床治疗成功率非常高,又不会对患者额眼部生理结构产生影响[5]。但手术过程复杂,不易掌握,稍有不慎,便会出现术后并发症。加之,该手术设备昂贵,治疗费用高,尚未在基层医院推广。近年,小切口非超声乳化术逐渐在临床上应用,其操作过程简便,无需昂贵设备,还能够规避各类并发症。结果显示,A组临床治疗总有效率为92.68%,B组临床治疗总有效率为97.62%,两组临床疗效相当(P>0.05);B组并发症发生率仅有7.14%,显著比A组的26.83%低,两组之间数据比较差异具有统计学价值(P<0.05),提示在眼科白内障治疗中应用小切口非超声乳化术,临床疗效显著,安全性强。

综上,依据眼科白内障患者临床症状、特点,选用小切口非超声乳化术治疗,不仅能够增强临床疗效,还能够减少并发症,说明该手术方式有效性强,值得临床推广应用。未来,将扩大样本数量,延长实验时间,再次开展同类研究,得出更准确的实验结论。

参考文献:

[1]曲景灏,王智群,张阳,等.白内障摘除术后角膜上皮功能障碍临床病例分析[J].中华眼科杂志,2017,53(3):188-192.

[2]李朝辉,李景兰,叶子.解读《2017年APACRS白内障手术临床实践指南》[J].中华实验眼科杂志,2019,37(4):301-303.

[3]陈倩茵,张静琳,林振德,等.白内障摘除联合人工晶状体植入术后急性感染性眼内炎的临床观察[J].中华眼科医学杂志(电子版),2018,8(1):9-14.

[4]张婉琪,程缨淋,黄惠春,等.高度近视合并白内障患者术后有效晶状体位置的初步临床研究[J].眼科学报,2019,34(3):136-140.

[5]赵利民.眼科白内障的临床诊断及手术治疗效果[J].中西医结合心血管病电子杂志,2018,6(15):172-173.