伴随着中国经济的腾飞,国内民航飞行流量呈持续增长的趋势,各地空管部门负责指挥的飞机架次数不断攀登新高,对IT服务的业务连续性要求也在提升,这对空管设备运维保障部门提出了更高的标准。本文将从架构角度着重讨论现有空管VHF(Very High Frequence)业务承载网络的优劣及未来可优化的空间。

⦁ 业务模型

VHF业务业务流可简单抽象:按角色维度进行划分,包括管制员、内话系统、网络传输、终端电台、机组;按地理维度进行划分,包括管制单位、VHF遥控台站、飞机。其中,可以应用模型规划、管理的范围为:管制员至终端电台、管制单位至VHF遥控台站。对于所有参与者(五类角色)而言,在整条VHF业务链中其承担的功能都是一致的。

⦁ 传输现状

华东地区现有管制部门主要基于地区内以及少量外管区的VHF遥控台站完成对空指挥工作。对于VHF遥控台站,按管制用户维度通常分为:塔台、进近和区域。对于管制单位引接的VHF台站而言,按地理范围可以分为:本场台站、远端台站(地区内)和异地台站(地区外)。

当前地区内共有多套不同设备的系统为管制部门提供VHF业务承载服务,都是由具备“点对点”或者“口字型”拓扑架构的子系统组成。

⦁ 架构优势

⦁ 结构简单

通过简单的拓扑实现业务承载功能,无需考虑复杂网络的带宽、路由冗余保护特性;

⦁ 工作可靠

“点对点”架构设备数量少、配置简易,工作稳定;

⦁ 运维简易

单一子系统的故障不会影响其他子系统的正常工作且故障排查范围限于该子系统。

⦁ 架构劣势

⦁ 网络规模易膨胀

系统规模取决于所服务管制单位完成扇区覆盖需求的台站数量,即台站越多网络规模越大,可能造成硬件和链路带宽浪费;

⦁ 系统数量多

设备厂商和设备型号较多,技术标准无法统一,无法基于同一技术模型、技术标准实现;

⦁ 业务灵活性差

华东地区先后完成XX地区、YY地区的应急接管工作,在相关工作进行的期间,存在以下问题:因各地设备型号多且杂,配置网络方案时无法第一时间确认具备相关条件(设备兼容性等问题);各地业务需临时接入时需经过二次测试,耗费时间较长;

⦁ 经济性较差

各地区设备型号多且杂,设备更新周期需投入大量的人力、物力和财力进行测试,产生重复工作;对于部分用户在某些台站只有少数信道的需求,仍按照标准去配置设备和链路,造成资源浪费。

⦁ 网络模型

⦁ 台站模型

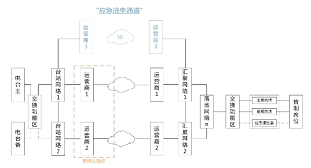

图 1 VHF业务承载网络台站规划模型

端到端VHF承载拓扑示意如图3所示:台站网络1、2设备通过交换功能区与主备电台相连接,经过运营商1、2传至管制部门所在地,是一个“双电台、双交换、双网络、双电源、双中继”的架构,具备很高的运行可靠性。对于部分偏远台站,因自然条件限制双中继实际是“物理共路径”,可能会因外部因素导致整体业务失能。联合运营商3进行无线通信(例如5G)的研究,部署无线通信管道将能够对这一风险进行防范。

⦁ 网络模型

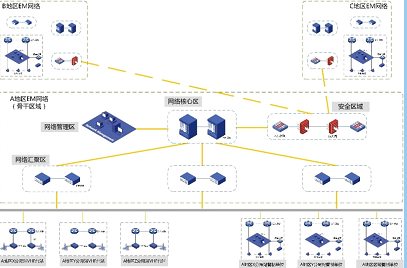

图 2 VHF业务承载网络架构模型

对于华东地区而言,可以依赖于成熟可靠的技术及设备建成VHF业务通信网络,为全华东的管制部门提供服务。

⦁ 资源集聚

通过该网络可以用最优的设备数量和链路带宽将全华东的VHF遥控台站资源汇聚起来,节省台站上行资源;

⦁ 全网可达

基于IP技术的网络可以实现任一管制部门、台站的互相可达,充分保证业务调度的灵活性;对于不可抗力因素导致的单一管制单位服务中断,亦可在最短的时间内匹配至相邻管制单位;

⦁ 分权分域管理

通过对整个系统应用分权分域的管理模式,可以定制化满足各个地区的不同质量需求及互不干扰的安全性控制;

⦁ 技术模型统一

技术模型的统一,降低设备测试投入的人力、物力和财力,也可成为新建台站的标准配置,形成VHF业务的标准解决方案,将VHF业务的服务质量变成可控。

⦁ 总结分析

地区性VHF业务承载网络的技术标准、实施、运维的统一,将有限的资源进行集聚创造最高的安全性,以及带来巨大的便利及经济优势。通过本文的研究将为地区性VHF模拟信号传输网络的更新、升级提供参考。

参考文献:[1] 杭州华三通信技术有限公司.H3C 组播技术白皮书[M],2004-2008,3