新生儿呼吸窘迫征为新生儿常见疾病,是指新生儿出生不久后出现的进行性加重的呼吸困难。本病多见于早产儿,且胎龄越小越容易发病,据统计,我国新生儿呼吸窘迫征发病率约1%,而早产儿发病率在5%~10%,严重威胁新生儿安全[1]。临床多通过机械通气治疗本病,但其引起的肺部损伤、氧中毒等情况不容忽视,寻找安全、高效的通气治疗方案是临床需要着重考虑的问题。本研究自2019年3月~2020年3月期间对呼吸窘迫综合征患儿采取无创呼吸机治疗,收到较满意的效果,现作如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

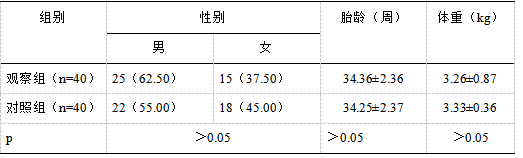

对80例新生儿呼吸窘迫综合征患儿(均于2019年3月~2020年3月期间收治)进行研究,根据不同治疗方案将其分为对照组与研究组,各40例,两组新生儿一般资料对比无显著差异(p>0.05),见表1。

表1 患儿一般资料

1.2 方法

1.2 方法

对照组给予机械通气治疗,气流流量6L/min,氧气吸入浓度为40%,呼气末正压设置5cmH2O,吸气峰值为20cmH2O,呼吸频率设置为35次/min,吸气时间为0.5s。

观察组给予无创呼吸氧疗:仪器为瑞思迈AUT025型无创呼吸机,根据患儿鼻腔大小,进行口鼻连接,通气参数设置:氧流量6L/min,氧气吸入浓度40%,呼吸频率30次/min,呼气压为55cmH2O,吸气压为10cmH2O,并根据患儿耐受情况进行适当调整,严密观察患儿血氧饱和度,通气次数控制在2~3次/h,3次/d,治疗期间严密观察患儿生命体征,生命体征稳定、血气指标达复常后可停止治疗。

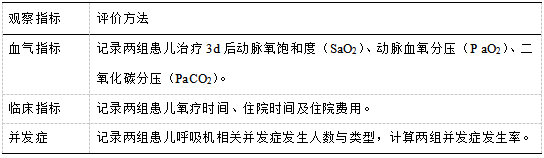

1.3 观察指标

如表2所示。

表2 观察指标与评价方法

1.4 统计学分析

1.4 统计学分析

采取SPSS 20.0软件处理资料,以(x̄±s)描述计量资料,用t检验,(%)描述计数资料,以x2检验,p<0.05表有统计学意义。

2结果

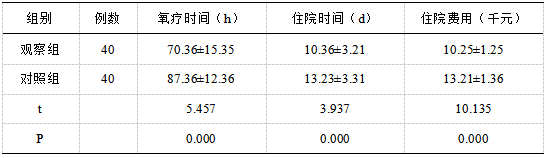

2.1 临床指标

观察组氧疗时间、住院时间较对照组短,住院费用少于对照组(p<0.05),见表3。

表3 临床指标对比(x̄±s)

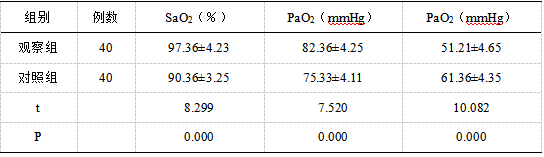

2.2 血气指标

2.2 血气指标

治疗后观察组SaO2、PaO2较对照组高,PaO2较对照组低,差异显著(p<0.05),见表4。

表4 治疗后血气指标对比

2.3 并发症

2.3 并发症

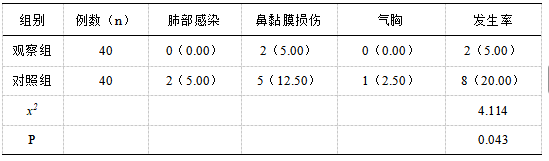

观察组并发症发生率较对照组低(p<0.05),见表5。

表5 两组并发症发生率对比[n(%)]

3 讨论

3 讨论

新生儿呼吸窘迫综合征一般在出生后数小时发病,随时间推移病情逐渐加重,一般在出生后2~3d内最为严重,表现为进行性加重的呼吸困难与低血氧症,对患儿生命安全构成严重威胁,治疗以改善临床症状,提升呼吸功能为主要原则[2]。

机械通气为治疗本病的常见方法,但使用过程中,对患儿呼吸道与肺部刺激较大,患儿耐受性较差,且并发症多,因此临床应用有一定受限性[3]。近年来,无创呼吸机在新生儿呼吸窘迫综合征的治疗中得到广泛应用,其能根据患儿呼吸状况自动调节氧通气量,若患儿呼吸困难症状缓解,呼吸机将减小给氧流量,患儿可进行自主呼吸,对促进患儿呼吸功能的提升有重要意义,此外,其治疗具有无创性,治疗过程中对呼吸系统损伤小,可减少黏膜损伤、肺部感染等并发症发生风险。本次研究结果提示,观察组患儿住院时间、治疗时间较对照组短,血气指标较对照组优,并发症较对照组少,表明无创呼吸机用于新生儿呼吸窘迫综合征治疗的临床疗效显著,在有效改善患儿通气功能的同时可减少对呼吸道的损害,减少并发症,安全性值得肯定。

【参考文献】

[1]杨璐颖,阮晓宇.肺表面活性物质联合双水平气道正压通气治疗早产儿呼吸窘迫综合征的效果[J].中国妇幼保健,2018,33(7):1548-1550.

[2]冯爱民,谢秀春,王苗, 等.肺表面活性物质联合无创高频振荡通气治疗 新生儿呼吸窘迫综合征的效果观察[J].河北医学,2019,25(3):551-555.

[3]朱柳杰,任广立,谢聪, 等.两种不同无创通气策略治疗新生儿呼吸窘迫综合征疗效分析[J].天津医药,2019,47(10):1067-1072.