引言:网络在为人们工作、学习和生活提供诸多便利性、互动性的同时,也有可能产生一些负面影响。从社会心理学视角来看,网络群体性事件会在一定程度上煽动网民情绪、干预网民心理,因此,以社会心理学为着力点,重点研究网络群体性事件对网民行为和心理的影响,以及如何有效地引导和管理网络行为,对于维护社会稳定和促进年轻人的健康成长至关重要。

一、网络群体性事件内涵与特征

网络群体性事件是指在互联网上,由于某种共同关注点或情绪的驱动,大量网民在短时间内聚集并互动,形成具有一定规模和影响力的集体行为。这类事件通常具有以下内涵与特征。

首先,在网络群体性事件的内涵方面,网络群体性事件通常是围绕某个热点事件、话题而产生,比如,社会热点、公共事件、国际政治、政策调整等方面,一旦在网络上形成民众广泛关注的热点话题,那么便极易发生网络群体性事件。网络群体性事件会引发广大网民的积极参与、持续性关注与集体行动,网民们通过发帖、转发、评论等方式参与到讨论中,造成网络群体性事件“大面积传染”。此外,网络群体性事件往往伴随着情绪的快速传播,如愤怒、同情、焦虑等,这类事件可能会对社会舆论、公共秩序甚至政策制定产生影响。

而在网络群体性事件的特征表现方面,网络群体性事件具有较强的“爆发性”,网络群体性事件往往在短时间内突然爆发,而且还会有规模庞大的网民参与其中,使得网络群体性事件的影响范围快速扩大。网络群体性事件具有较强的匿名性,这主要是由于互联网本身就具有一定虚拟性、匿名性,不同的网民在网络群体性事件中会产生不同的行为表现。此外,网络群体性事件还展现出来了明显的互动性、持续性、联动性特征,网民的情绪会迅速被点燃,甚至影响到网民的心理,对于一些负面事件容易在短时间内形成“病毒式传播”态势。网络群体性事件的持续时间不一,有的可能迅速平息,有的则可能持续较长时间,而且事件有时会从线上蔓延到线下,引发现实世界的集体行动[1]。

二、网络群体性事件形成的社会心理学

网络群体性事件中的社会心理学主要研究个体在网络环境下如何相互作用,形成集体行为,以及这些行为背后的心理机制。从整体上来看,网络群体性事件中的社会心理学主要体现在以下几个方面:

一是,群体心理动力与“去个体化”。在网络群体性事件中,网民个体的心理有可能受到其他人的影响,尤其在模仿心理、从众心理的影响下,网民个体极易做出与大多数网民群体思想、行为、表达相一致的行为,进而从中获得群体感、安全感。在“去个体化”社会心理学的影响下,网络的匿名性、虚拟性有可能导致网民个体失去自我意识,从而在某件网络群体性事件中做出不合理的语言攻击性行为。

其次,社会认同、社会传染与社会动员。从社会心理学角度来看,网民个体有可能在网络群体性事件中寻找归属感,通过参与集体行动来强化自己的社会认同。在互联网络中,情绪可以通过文字、图片、视频等多种形式迅速传播,网络平台的特性使得观点和情绪迅速在人群中传播,形成所谓的“病毒式”传播效应。网络降低了集体行动的组织成本,在网民模仿心理、从众心理的影响下,会使得个体更容易被动员参与网络群体性事件。

最后,信息处理偏差与公平需求。网民个体在网络群体事件中有可能只关注与个人思想、观点、看法一致的信息,而且在从众心理、群体思维的影响下,有可能导致认知偏差的加剧,个体可能会抑制自己的独立思考,最终造成个体在网络群体性事件中的决策过程缺乏批判性。此外,网络沟通的即时性和互动性促进了信息的快速交换,网民个体可以表达自己的看法和情感,这在现实社会中可能难以实现,但也可能导致信息的误解和情绪的激化[2]。

三、社会心理学视角下的网络群体性事件应对措施

(一)政府部门要充分发挥自身职能作用

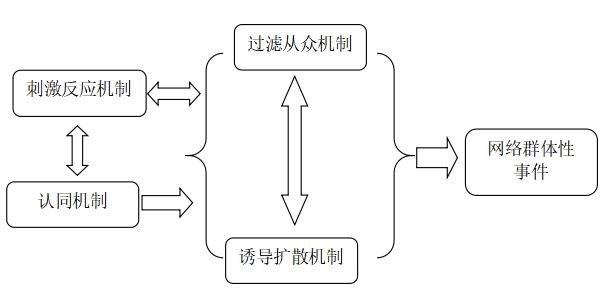

为了更好地应对网络群体事件,政府部门应当扮演好引导者、干预者的角色,从社会心理学角度入手,客观分析网络群体性事件的发生机制与基本逻辑。如图1所示。

图1 网络群体性事件的发生机制与基本逻辑

政府和相关部门应增强网络信息的透明度,及时发布准确、全面的信息,减少信息不对称,避免谣言和误解的传播,同时,鼓励和支持第三方机构进行事实核查,纠正网络上的错误信息。此外,政府部门还应当积极调节和引导广大网民的群体情绪,做好情绪疏导和网络层面正面情绪的传播,为此,政府部门需要招募一批公益心理咨询师或者专门应对网络群体性事件的社会工作者,在互联网络上积极对广大网民的负面情绪进行疏导,从而引导广大网民以冷静的情绪表达个人想法。

政府部门还需要构建网络群体性事件预警机制,这是防范和减轻网络群体性事件负面影响的重要手段。政府部门需要明确预警机制的目标,如预防、早期发现、及时响应和有效控制网络群体性事件,建立跨部门、跨领域的协调小组,包括政府、互联网企业、社会组织和专业机构等,同时完善配套的管理制度和法律法规,确保预警机制有法可依,明确各方的权利、义务和责任。政府部门需要利用大数据、云计算等手段,立足于社会心理学视角,加强网络群体性事件的信息监测与收集,比如,设定关键词和短语,利用技术手段对网络上的言论进行实时监控,同时,结合社会心理学原理、内涵与机制,运用大数据和人工智能技术,分析网络行为模式和趋势[3]。

(二)促进网民理性讨论,强化社会认同感

政府有关部门需要创建可以让不同观点进行交流的平台,创建一个可以让不同观点进行交流的平台,并鼓励理性讨论,这是促进社会和谐与减少群体极化的有效途径。在平台建设方面,应当确保平台建设与后期使用的中立性原则,不对任何一方偏袒,让所有用户感到公平对待。同时,建立明确的社区规则,禁止侮辱、诽谤和人身攻击等不当行为,设计便于交流的论坛或评论区,允许用户发表观点并对他人的观点进行回应。

在网络群体性事件中,政府部门要给予网民鼓励性讨论的条件和空间,引导广大网民如何进行“心平气和”“客观公正”的理性讨论,减少群体极化。必要时可以设置“调解员角色”,让调解员可以在网络群体性事件中扮演好网民负面心理情绪的调节角色。此外,应当加大社会教育和宣传力度,比如,在学校和社区开展批判性思维教育,结合线上线下相融合的社区活动,教授公众如何独立分析和判断信息,以此提高公众的批判性思维能力,使其能够独立分析和判断信息,并且强化网民所在社区的认同感和归属感。同时,通过宣传正面典型和成功案例,展示那些在理性讨论和社区参与方面作出表率的个人和团体,强化网民对社会的认同感和归属感。

(三)改善网络沟通环境,加强心理干预和风险防范

改善网络沟通环境和加强心理干预及风险防范是维护网络空间健康和用户心理健康的重要措施。为此,应当推广网络礼仪教育,制定明确的网络行为准则,引导用户文明上网,对违规行为进行处罚,让广大网民学会在网络群体性事件中尊重他人,用理性客观的心理状态应对网络群体性事件。

网络平台应当加强对不当内容的监管,建立有效的用户举报机制,鼓励用户参与监督,比如,微信、微博、抖音、B站等主流社交媒体平台,需要及时删除有可能煽动网民负面情绪,或者对网民心理健康不好的违规违法信息。网络平台经营方和监管方可以优化技术手段,利用关键词过滤、图像识别等技术手段,自动识别和过滤不良信息。政府部门需要明确网络行为的规范和界限,对违规行为进行管理和惩罚,提倡文明网络用语,减少攻击性和煽动性语言的使用[4]。

四、结语

网络群体性事件的社会心理学分析是一个重要的研究领域,如果不能较好的控制网络群体性事件,这类事件有可能破坏正常的社会生活生产秩序,成为社会不稳定的因素。网络群体性事件有可能对社会民众的心理健康造成不利影响,为了营造更健康的网络环境,需要有效地改善网络沟通环境,减少网络暴力和不当行为,同时为用户提供及时的心理支持,预防心理问题的发生。