肠套叠是一种特殊类型的肠梗阻,指部分肠管连同相应的肠系膜套入临近肠腔内,属于急腹症。原发性肠套叠多发生于婴幼儿,可能与其饮食改变、病毒感染性肠炎、回盲部易游动以及机体免疫功能不全等因素有关,继发性肠套叠可因肠道畸形、过敏性紫癜等疾病继发。当前临床上在对原发性肠套叠患儿进行治疗时往往会采取灌肠复位的方法,如果灌肠复位失败后会通过手术的方法对其进行治疗。为了能够及时对患者进行治疗,避免病情延误对患儿的生命健康产生威胁,临床医生应该能够全面掌握肠套叠的临床特点。为此,本文主要对儿童原发性肠套叠的临床特点进行了分析,以便能够有效提高儿童原发性肠套叠的诊治水平。

1资料与方法

1.1一般资料

本次研究的研究时间为2021年11月-2022年11月,研究对象为本院在研究期间内收治的原发性肠套叠患儿,共100例。其中患儿男女之比为64:36;年龄最小的患儿为4个月,年龄最大的患儿为11岁,平均年龄为(2.78±2.11)岁。纳入标准:本次研究中所有患儿入院后均经过腹部超声或者CT检查,检查结果明确患儿为原发性肠套叠;本次研究中纳入的所有患儿年龄均在14岁以下;本次研究中纳入的所有患儿均有完整的临床资料;本次研究中纳入的所有患者均能积极配合临床医生治疗。排除标准:合并精神类疾病的患儿;合并其他脏器功能严重障碍的患儿;继发性肠套叠的患儿。本次研究在开展时得到了我院医学伦理委员会的批准,并且所有患儿家属对存在本次研究均表示知情以及自愿。

1.2方法

对本次研究中的所有患儿进行腹部彩超检查,让患儿取仰卧位,先用腹部低频探头对腹部进行全面探测,观察有无肠管扩张,腹部有无包块、积液等,观察肿块大小、形态、边界、内部回声,肠壁的结构及肠腔内容物的蠕动。随后再利用高频探头进一步观察,包括套叠处肠壁层次结构改变,肠系膜淋巴结大小、回声是否异常,并采用CDFI(彩色多普勒血流显像)和CDPI(彩色多普勒能量图)全面检测肠套叠区肠管血流信号情况,其中有93例患儿经过腹部彩超检查确诊为肠套叠,剩下7例患儿存在临床症状高度疑似的情况。随后应用JS-628E型灌肠整复仪在X线透视下进行空气灌肠,对所有患儿进行确诊并进行灌肠整复。对于病程在48小时内的原发性肠套叠,患儿全身情况良好,无明显脱水,无明显腹胀者通过空气灌肠进行治疗,对于晚期病情比较严重,不适合做灌肠复位的病例,或已经灌肠未能复位的病例,疑有小肠套叠者以及复位达3次以上的患儿需要通过手术进行治疗。在为患儿进行空气灌肠之前,需要先对腹部进行透视,查看患儿是否存在肠梗阻以及肠穿孔等情况,明确没有后可进行空气灌肠。主要操作步骤为在X光机上通过肛门放置一根特殊的管子,然后向其中注入空气。气压一般为60mmhg,经肛管注入结肠,在X线透视下即可见到肠套叠,然后缓慢注入气压至80mmHg左右,直至肠套叠复位。对于手术的患儿在手术之前应该做好相应的准备工作包括纠正脱水及电解质紊乱、抗生素退热及输血等。在手术过程中应该根据患儿的实际情况以及病理变化进行套叠复位,肠切除吻合,肠造瘘等。对于套叠很紧的病例,不能强力复位,以免引起浆膜撕破,对于鞘部有白色斑块疑有肠坏死的病例应行肠切除吻合术,避免术后发生破裂穿孔。

2结果

2.1患者不良症状发生情况

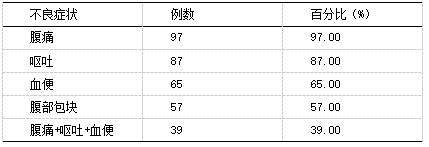

本次研究中100例患儿有97例患儿存在腹痛的症状,有87例患儿存在呕吐的症状,有65例患儿存在血便的症状,有57例患儿存在腹部肿块的症状,有39例患儿同时存在腹痛、呕吐、血便三联征。可见下表1。

表1患者不良症状发生情况

2.2超声检查情况

2.2超声检查情况

本次研究中,100例原发性肠套叠患儿中有93例患儿经过彩超检查明确诊断为肠套叠,在彩超下可见到患儿套叠部位的肠管横切面表现为高低回声交替的多环状的“同心圆征”或外周低回声圈,中央高回声区表现为“靶环征”,纵切面表现为高低回声交叉的“套筒征”,且结构之间呈现为平行状。

2.3治疗情况

本次研究中100例患儿有85例患儿经过了空气灌肠进行治疗,其中有83例患儿经过治疗后套叠复位,空气灌肠的治疗成功率为97.65%。剩余17例患儿,其中包含两例空气灌肠失败病例通过手术的方法进行治疗,在手术过程中发现有9例患儿为回结型套叠,肠管内存在水肿以及明显的淤血情况,为其进行复位并且对回盲部进行了固定,其中有1例患儿整复后发现套入回肠已经表现为紫黑色,没有了活性,故为其进行了肠切除肠吻合术;有4例患儿为回-回-结型复套,其中有1例患儿为套入回肠及回盲部肠管坏死,故为其实施了回盲部切除肠吻合术;有2例患儿为梅克尔憩室套叠,有2例患儿为小肠套叠,均实施了整复并梅克尔憩室切除术。本次研究中的所有患儿经过治疗后均取得了良好的治疗效果,并康复出院。

3讨论

肠套叠在临床上是一种常见儿科疾病,具有发病率高、危害性强等特点。通俗来说,肠套叠主要是指肠子一部分套入另一部分内所形成的肠梗阻,导致小儿食物和血液无法畅通[1]。如果没有及时对肠套叠患儿进行及时的诊治或者所采取诊治的方法较为欠缺,可能会导致患儿出现休克、肠穿孔等并发症,严重者甚至会对患儿的生命安全产生威胁。当前临床上将肠套叠按照病因的分类方法分为了两类,即原发性肠套叠以及继发性肠套叠。原发性肠套叠的好发人群为婴幼儿,其中以4-11个月婴幼儿最为多见,而继发性肠套叠的好发人群为成人。同时原发性肠套叠与回盲部生理结构、肠蠕动的节律紊乱有关,因为小孩子往往会有肠道蠕动功能紊乱以及肠痉挛等问题发生,如果是严重持续痉挛,往往会被监测的蠕动力量推入相连的远侧肠断,特别是回盲部,这样就容易形成肠套叠。继发性肠套叠与肠道疾病、腹部外伤等因素有一定联系,通常是由于肠壁或肠腔内的器质性病变胃肠道的蠕动功能推到远侧,将肿物所附着的肠壁折叠带入远侧肠腔所致。通过对临床上原发性肠套叠患儿以及继发性肠套叠患者进行观察,可以发现原发性肠套叠患儿常有阵发性的腹痛、呕吐、血便和腹内肿块等症状。其中腹痛症状是大部分原发性肠套叠患儿的主要症状,由于患儿年龄比较小,并不会诉说腹痛,故多表现为突然发作性阵发性哭闹、尖叫、屈腿、面色苍白、出汗等,每次发作可数分钟至数十分钟,发作后患儿全身松弛安静或入睡,短时间患儿会再次发作,在没有发作期间患儿可以安静、神态自如。呕吐症状常在患儿反复腹痛发作后很快出现,刚开始呕吐时,呕吐物为乳汁乳块儿或食物残渣,随后可带有胆汁样黄色液体,晚期则可吐粪便样液体。血便症状往往在腹痛发作大约四到十二个小时之后开始出现,在疾病刚开始时患儿可有一到两次正常大便,之后很快就转为少量的红色果酱样大便。腹部肿物症状中肿物的大小会根据肠套叠的部位及套入的程度不同而定,大多发生在升结肠、横结肠或降结肠的部位[2]。在发病早期腹部柔软多在右上腹肋缘下或脐上可触及腊肠样肿物,右下腹比较松软并有空虚感,因此应多加注意观察患儿腹部情况。继发性肠套叠由于多见于成人,其临床症状不如幼儿典型,往往表现为慢性反复发作,很少会出现血便的症状。

在临床上对原发性肠套叠进行诊断时,如果患儿具有阵发性的腹痛、呕吐、血便和腹内肿块等典型症状,确诊并不是一项具有挑战性的任务。然而在临床实践中,大多数患儿在就诊时并未表现出上述典型症状,且在疾病早期并未出现血便,同时由于患儿的情绪烦躁、哭闹不安,导致患儿的腹肌会变得紧张,这增加了腹部触诊的难度,并一定能够触及到包块。这时如果临床医生对肠套叠缺乏足够的诊断经验,可能会导致误诊,从而延误治疗,甚至引发严重的肠坏死等不良后果。因此,为了能够对患儿及时进行正确的诊断,在肠套叠的诊断过程中,辅助检查在临床实践中扮演着不可或缺的角色,甚至在某些病例的诊断中具有至关重要的意义。超声作为一种无创检测技术,具有非侵入性、操作简单等特点。在临床实践中,对于疑似患有肠套叠的儿童,彩超检查是一种最为便捷、不会对患儿产生创伤以及没有X射线的辅助检查方法,并且其凭借上述优点在临床上得到了较为广泛的应用。通常情况下,彩超在对肠套叠进行诊断时,其诊断符合率可高达80%至90%[3]。原发性肠套叠在彩超下通常可以见到以下典型特点,①腹部混合性包块;②横断面呈“同心圆征”,外部呈均匀的低回声区;③带纵切面呈“套筒征”,套叠部肠管中央为带状无回声,两侧呈对称的多层结构;④肠壁增厚,呈低回声,部分患儿包块内可见肿大的肠系膜淋巴结。在彩色多普勒血流显像上示肠套叠包块内可探及点条状彩色血流信号。同时在通过彩超对原发性肠套叠进行诊断时,还能够根据血流分布情况,对肠套叠进行分级:一般将套叠肠壁短杆状彩色血流信号不足4条的判定为Ⅰ级,将血流信号在5-9条之间的判定为Ⅱ级,将血流信号在10-19条之间的判定为Ⅲ级,将血流信号为环状或者数量在20条及以上的判定为Ⅳ级。但需要注意的是,由于超声检查容易受到气体的影响,因此在对患儿进行检查时要适当加压,尤其对于腹部可疑处,应将气体挤开,便于包块的显示。同时在检查时应该联合应用高频、低频探头,促使诊断符合率得到有效提高。如果在为患儿进行彩超检查后,仍无法明确诊断,那么应该进一步进行空气灌肠或稀钡灌肠[4]。空气灌肠是当前临床上一种广泛采用的辅助检查手段,因为其不仅可以协助诊断,还可以对确诊病例进行整复。虽然稀钡灌肠也可用于对肠套叠的确诊和整复,但由于其存在肠腔内钡剂残留的问题,如果在整复过程中出现肠穿孔会导致出现十分严重的后果,因此在临床实践中,稀钡灌肠的应用已大幅减少。

当明确了原发性肠套叠诊断后,临床医生应该及时给予其治疗,避免随着时间的推移导致肠管受损的程度逐渐加重。当前临床上在对原发性肠套叠进行治疗时主要采用保守疗法为主,包括透视下稀钡灌肠整复、空气灌肠整复以及超声引导下盐水压力灌肠整复等多种方式。其中最常用的空气灌肠整复。为了确保治疗的效果,在实际应用过程中,必须对其适应症进行严谨的掌握。通常情况下空气灌肠整复的绝对适应症为发病24小时内,而相对适应症则为发病时间位于24-48小时内,需要根据患儿的一般情况以及有无合并其他并发症来决定是否进行空气灌肠整复。为同时了能够更好的实施空气灌肠,在进行空气灌肠整复之前,必须进行常规的腹部X线透视检查,以便全面了解肠梗阻的严重程度,以及是否存在肠穿孔或腹腔积液等情况[5]。如果患儿无法配合治疗,或者存在腹痛严重,怀疑发生肠穿孔的情况,应该及时停止治疗,转为手术治疗。

综上所述,原发性肠套叠患儿常有阵发性的腹痛、呕吐、血便和腹内肿块等临床不良症状。以及在超声检查下,通过高频探头对患儿腹部进行扫查时,可见到患儿横切面上肠套叠包块呈“同心圆”征象,纵切面上呈“套筒”征象,外层为肠套叠鞘部,内层为肠套叠套入部。此外,在对儿童原发性肠套叠患儿进行治疗时,通过空气灌肠整复能够起到良好的治疗效果。

参考文献

[1]巢俊,陶书杰,王辉等.小儿肠套叠的病因学新进展[J].河北医药,2022,45(04):591-595+600.

[2]罗春,段泽猛,尚克磊等.小儿原发性肠套叠灌肠复位后早期再套叠的影响因素分析[J].安徽医学,2021,42(09):985-988.

[3]谭小光.儿童原发性肠套叠220例的临床特点及危险因素分析[J].中国医药导报,2021,18(02):86-89.

[4]胡蕾,叶显俊,朱宇飞等.超声引导下小儿原发性肠套叠水压灌肠治疗成功后复套发生的危险因素分析[J].临床超声医学杂志,2020,22(08):596-599.

[5]李伟燎,黄振强,唐华建等.原发性肠套叠临床特征相关性研究[J].中国医学创新,2019,16(15):27-30.