0引言

心血管疾病是老年人和中年人中发病率较高的疾病,甚至全身组织也容易出现病理变化、临床出血或缺血性病变的症状。还有一个严重的特点:发病率非常快。而且由于缺乏及时的检测和治疗,很容易使患者面临巨大的生命威胁[1]。因此,为了能够有效的提高对患者治疗效果,降低对患者治疗的安全隐患,本文就患者抢救中存在的安全隐患进行分析,并对相应的措施进行探讨[2],现做出如下报道。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年5月至2022年5月180例心脑血管疾病患者进行研究,将主动来院就诊的90例心脑血管疾病患者设为对照组,再将我院急诊科实施抢救并开展安全防范措施的90例心脑血管疾病患者设为观察组。观察组男女49:41,平均年龄(62.72±3.76)岁;对照组男女47:43,平均年龄(62.59±3.12)岁。两组对比差异小(P>0.05),有可比性。

纳入标准:符合心脑血管疾病诊断标准。

排除标准:患者及家属不愿配合。

1.2方法

对照组实施常规干预。包括给予患者全身检查,明确是否存在血管介入禁忌证,做好对患者治疗准备工作,加强对患者生命体征监测,给予患者药物指导等。

观察组实施抢救措施。①优化抢救流程:成立由急诊科、视觉科、神经外科医生和护士组成的应急小组。院前急救团队人员的培训应由课题组成员进行,护理流程图应制定并分发给成员。接到指挥中心的电话后,团队将在5 min内离开,并在15 min内抵达现场,届时医护人员将抵达现场。心电图、吸氧、静脉通道形成和现场处理完立即转运。②优化绿色通道:医护人员提前推送平车至急诊室,开放先抢救后挂号的绿色通道,快速将患者送至抢救室;急诊护理人员填写转运交接单、护理记录单,将血液标本送至化验室,护送患者进行磁共振成像(MRI)或CT检查,根据检查结果确定是否可以溶栓治疗。③溶栓时和术后护理:溶栓时护理人员全程陪同看护,有不良反应立即停止溶栓;术后鼓励患者尽早下床活动,指导患者进行康复训练等。

1.3观察指标

(1)治疗效果对比。显效:患者症状基本消失,各项生命指标恢复正常;有效:患者症状明显改善,各项生命指标明显好转;无效:未达到上述标准。

(2)消极心理情绪对比。包括焦虑度评分(SAS)与抑郁度评分(SDS)。

(3)生活能力对比。采用Barthel(BI)指数对患者日常生活能力进行评价。

(4)生活质量对比。采用生活质量调查表(SF-36)对患者进行评估。

(5)病死率对比。

1.4统计学方法

采用SPSS 22.0进行统计学分析,计数资料采用(%)和c2检验,计量资料采用(x̄±s)和t检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2结果

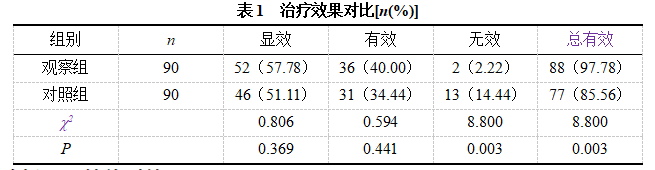

2.1治疗效果对比

观察组患者治疗效果显著高于对照组(P<0.05),见表1。

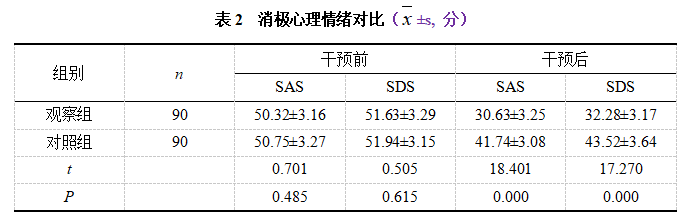

2.2消极心理情绪对比

观察组患者SAS、SDS评分显著低于对照组(P<0.05),见表2。

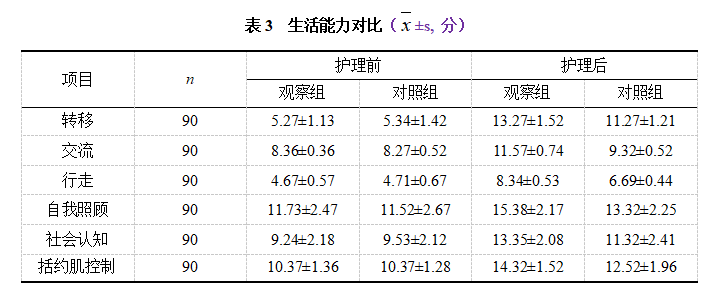

2.3生活能力对比

观察组患者BI指数水平显著高于对照组(P<0.05),见表3。

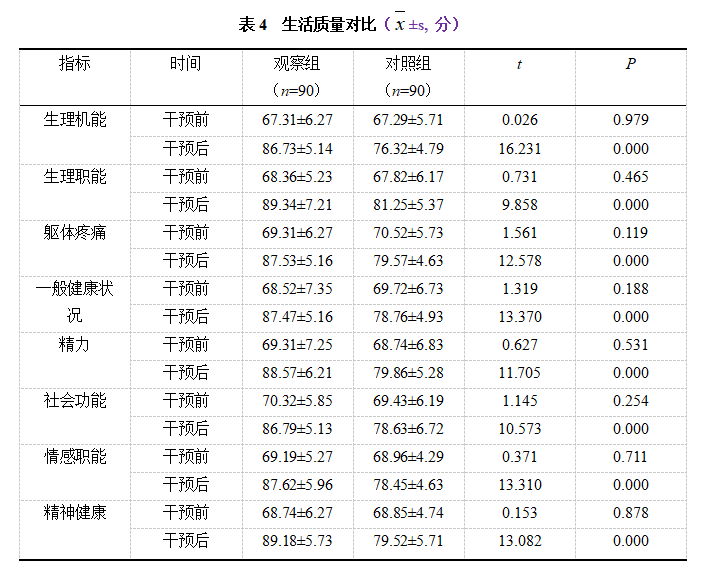

2.4生活质量对比

观察组患者生活质量显著高于对照组(P<0.05),见表4。

2.5病死率对比

观察组病死患者1例,约占总数的1.11%,对照组病死患者9例,约占总数的10.00%。观察组患者病死率显著低于对照组(P<0.05)。

3讨论

3.1抢救安全隐患

制度执行不严:如果在检查患者时没有严格遵守医生的指示,救援系统就无法及时实施。同时,应急物资的完成率不足以有效运送危重患者。疏忽的隐患,如将用过的瓶子放在病床上,未帮助患者静脉穿刺后止血带没有及时释放。在输液过程中,输液次数没有严格按照医生的指示进行,护士也没有仔细观察情况[3]。技术操作不熟练造成的隐患:新技术的专业知识和操作不当和不熟练使用。机器使用过程中导致的短暂故障增加了患者的风险,影响了救援工作,并导致安全隐患和家庭成员执行的技术任务:一些护理护士经常将技术操作交给家庭成员工作,导致家庭成员敷衍了事[4]。

3.2安全隐患的预防对策

(1)加强法律法规学习,提高全员在抢救中的护理安全防范意识

始终安排教育主管了解相关法律法规,认真分析抢救工作中不利于履行法定证明义务的行为,向护理人员提供与其工作密切相关的知识,明确患者和医务人员的权利、义务和责任,了解违法行为和潜在的法律问题,以及医疗纠纷中的严重后果和法律责任。同时,通常会安排医生参与对媒体上医疗违法报道的讨论和分析,并在救援中吸取教训和消除违法行为[5]。

(2)落实各项规章制度,加强规范化管理。

①加强护理系统和脆弱性管理:为了进一步控制护理行为,我们必须仔细检查和协助,执行医生的指示,并管理急救清单以及其他系统,并将它们打印成书并发送给每个管理员。我们必须仔细研究、理解和纠正有助于预防伤害的非标准行为。手术同意书中规定的辅助手术和未决手术的潜在问题,在手术前,医生将与家属交谈,告知其必要性、重要性以及可能存在的并发症和风险。签署同意书后,采取措施避免出现未知并发症。

②制定突发事件处理预案和各病种的抢救预案:在全院护理安全与风险预案的基础上,组织本科室资历较高的护理人员认真分析、讨论,并制定本专科应急预案,包括本专科常见病的风险处理预案、常见病的抢救预案、风险管理制度和风险评估制度、护理缺陷预防、常用抢救仪器发生故障的防范措施等方面内容,并对抢救安全工作做出具体指导。

(3)加强岗前培训,提高护理人员的综合素质

病房管理人员通常利用早期会议和小班会议来组织医护人员开展“三基”。专业的操作程序知识和高科技标准化培训,每个人都有救援技能和应急救援程序,并及时组织一般救援案例的审查、分析和讨论[6]。

(4)合理配备人力资源,实施全程特级护理

管理者得知有抢救信息后,要立即做好特级护理人员的安排,若遇到重大的抢救,向护理部请示并做好人员的调配,实行抢救一对一的全程护理,负责所有的抢救工作,书写抢救护理记录、健康教育等,给患者提供安全、优质的服务,为满足患者需要提供人性化抢救护理[7]。

(5)正确的对护患家属之间的管理进行处理

加强沟通,和谐的家庭关系可以促进护士和患者家属之间的相互理解。帮助挽救生命的治疗也很容易得到家人的配合,从而减少家人对护理行为的误解。医疗-护士长是护理单位的经理,拥有一定的权力。患者家属对护士长非常信任。护士长必须充分利用这一特点,加强与患者家属的沟通,了解患者家属的心理。护士必须接受教育,以充分了解自控力差、情绪不稳定、易怒和多变的家庭。护士长要及时安抚患者家属,对有特殊要求的家属要妥善处理。此外,护士必须学会倾听并与家人合作。当遇到与家庭成员需求相反的帮助时,患者应避免胁迫。关注原因,了解他们的需求,使用双方都能接受的沟通方式,营造和谐的病房环境[8]。

在本次研究中,通过对心脑血管疾病抢救患者实施安全防范措施后,并取得以下研究结果:观察组患者治疗效果显著高于对照组(P<0.05);观察组患者SAS、SDS评分显著低于对照组(P<0.05);观察组患者BI指数水平显著高于对照组(P<0.05);观察组患者生活质量显著高于对照组(P<0.05);观察组患者病死率显著低于对照组(P<0.05)。因此,我们认为,加强对心脑血管疾病患者抢救中存在的安全隐患进行分析,并进行针对性的措施干预,对改善患者预后具有极为重要的影响。

综上所述,加强对急诊科抢救心脑血管疾病中的安全隐患与措施的探究,对改善患者预后具有重要的效果,值得广泛推广。

参考文献

[1]习婧媛,韩颖,陈湘.30798例心脑血管疾病住院病例的流行特征及变动趋势研究[J].护理研究,2020,36(12):2225-2230.

[2]鹿子龙.2002-2015年瑞典2型糖尿病患者职业死亡率和心脑血管疾病负担[J].中华预防医学杂志,2021,55(11):1370.

[3]马佳佳,王莉,陈蓓敏,等."医院-社区-家庭"三元联动心脑血管疾病健康科普的实践与效果评价[J].中国护理管理,2021,21(12):1894-1898.

[4]李国栋,颜少华,张秋霞,等.基于"互联网+"的心脑血管疾病"协防共管"健康管理模式对社区重点监测人群血压改善的效果评价[J].上海交通大学学报(医学版),2022,42(6):797-804.

[5]王宏运,雷亮,白予龙,等.医疗服务管理同质化在乡镇院前心脑血管疾病急救中的应用[J].安徽卫生职业技术学院学报,2021,20(1):11-13.

[6]魏金莹.急诊绿色通道优化管理在心脑血管疾病中的应用研究进展[J].首都食品与医药,2021,28(5):6-8.

[7]同小利,李荣荣,唐超,等.急诊规范化流程护理路径在急性心脑血管病患者抢救中的应用效果分析[J].中外女性健康研究,2022,11(21):119-120,135.

[8]徐琪,叶辉,朱冰,等.大气PM2.5与呼吸系统、心脑血管疾病急救病例数的相关性研究[J].预防医学,2022,34(7):710-714.