早产儿是指孕周在28~37周内出生的新生儿,与足月儿相比,早产儿的各项身体机能均未完全发育,体现在吮吸功能发育不完全、神经功能发育慢、皮下脂肪少、胃肠功能差等。早产儿最好的喂养方式为经口喂养,是否可以完全经口喂养也是判断早产儿是否能顺利出院的标准之一[1]。据研究显示,早产儿喂养困难的发生率在10.5%左右,极低体重早产儿喂养困难的发生率高达24.5%[2]。早产儿因各器官及各系统发育不健全,在住院期间也不可避免的需要进行多次疼痛性操作来监测生命体征,确保正常的治疗,如采足跟血、静脉穿刺等。操作性疼痛是根据治疗需要,在实施护理操作时所产生的必要性疼痛。这种急性短暂性的疼痛刺激会使得早产儿出现明显的生理反应,如啼哭、心率加快等,严重时甚至导致脑缺氧。以往对早产儿实施常规护理干预,虽然也能达到一定护理效果,但是见效较慢。袋鼠式护理(kangaroo mother care,KMC)又称皮肤接触护理,是指早产儿母(父)亲在早产儿出生初期开始进行的护理,即采用与袋鼠育儿相似的方法,使早产儿胸部贴紧母(父)亲的持续性皮肤接触[3]。本研究主要探讨袋鼠式护理缓解早产儿对早产儿操作性疼痛及喂养的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2022年8月至2023年12月在本院新生儿科治疗的66名早产儿作为观察对象,采用随机数字表法将其分为观察组与对照组各33例。纳入标准:①出生体重<2.5 kg;②胎龄<37周;③出生后1天内入科;④住院期间需接受足跟采血进行血糖测定;⑤Apgar评分7~9分;⑥家属知情并同意进入本研究;排除标准:①体重低于1kg;②新生儿存在经口喂养障碍性疾病;③有新生儿呼吸、心脑障碍、畸形者;④结局指标测量前 24h 内应用镇痛剂、镇静剂或肌松剂;⑤中途转院者或拒绝参与本研究者。两组早产儿一般资料对比均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 研究方法 对照组采用常规护理模式,早产儿出生后清理呼吸道、擦拭身体、测量身长、体重、头围,密切监测其生命体征,若有任何不良情况立即通知医生。

观察组 在对照组的基础上应用袋鼠式护理,具体如下:①成立联合干预小组:由科室护士长为组长,新生儿科医师1名、6名护士(具有连续5年以上本科室工作经验,熟悉早产儿日常护理流程者优先)共同组成。所有成员均接受早产儿喂养护理知识、袋鼠式护理方法和操作方式的培训,熟悉本研究所用量表评分方式,能够正确运用。由护士长制定早产儿袋鼠式护理的干预流程,小组成员经讨论后方可进行使用。②操作前准备:首先由医生对早产儿各项身体指标进行评估,确认可实施袋鼠式护理操作。设立专门的KMC房间,保持房间内温度在24~28℃,相对湿度为55~65%,关闭门窗,避免对流风,以防早产儿及产妇着凉。房间应避免噪音,条件允许的情况下可播放轻柔音乐。准备好所需物品:靠背椅、搁脚小凳、小毛巾、纸巾、水杯、盖被、早产儿的换洗尿布。房间内还应准备心电监护仪、保温箱、呼吸机及吸氧装置等抢救设备,一旦早产儿有任何不适应立即停止袋鼠式护理并实施应急措施。产妇准备:产妇应保持心情舒畅,以乐观的心态进行KMC的实施,穿前开式哺乳衣,不用香水、化妆品等一类具有刺激气味的产品,卸掉手链、项链等首饰,KMC实施前应进行手消毒。护理人员在实施前再次对产妇进行宣教袋鼠式护理的目的、内容和注意事项,可配合KMC具体实施方法的录制视频、宣传海报等,确保产妇熟知KMC实施流程,对产妇做好心理护理,缓解其焦虑、紧张的心情。③实施流程:护理人员将早产儿穿好尿布,包被包裹后放入小床内再送至KMC室内。产妇取舒适卧位,解开衣领暴露胸脯,去除早产儿包被,将宝宝以直立或60°角趴在产妇胸前,头偏向一侧,产妇左手托住早产儿前颈,右手使早产儿处于俯卧位并做最大范围皮肤接触,待早产儿趴好后,引导产妇妇一手扶着早产儿腰、一手搂臀以保证安全,时刻关注早产儿的呼吸状态,确保头偏向一侧,可进行抚触、亲吻等增进与早产儿之间的情感交流。在宝宝背部盖上毛毯进行保暖。若在实施袋鼠式护理期间早产儿出现血氧饱和度下降、体温偏低、面色紫绀、心动过缓等异常情况,应立即停止介入并通知医生,采取应急措施,待生命体征平稳后再次评价是否可以实施袋鼠式护理。④做好随访:早产儿出院时应指导产妇坚持袋鼠式护理,出院后应定期进行电话随访。

1.3 观察指标 (1)采用早产儿疼痛评分简表(PIPP)对早产儿的疼痛行为进行评估,共7项指标,总分范围为0~21分,得分>12分为重度疼痛,7~12分为中度疼痛,≤6分为没有疼痛或轻微疼痛。(2)早产儿喂养情况:记录开始经口喂养时间(首次经口喂养量≥5 mL)、经口喂养过渡时间(开始经口喂养时间和完全经口喂养时间的差值)、完全经口喂养时间(经口喂养量≥120 mL /( kg·d) ,且停止管饲喂养 48 h 以上)。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 21.0 软件处理,计数资料以例、百分比的形式表示,采用x2检验;计量资料以(`x ± s)表示,采用 t 检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

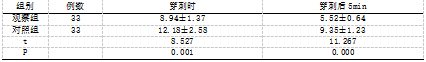

2.1 观察组早产儿穿刺时及穿刺后5min的PIPP分值均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1

表1 两组早产儿PIPP评分比较(分)

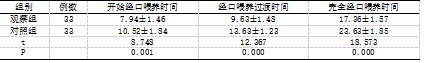

2.2 观察组早产儿喂养进程显著短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2

2.2 观察组早产儿喂养进程显著短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2

表2 两组早产儿喂养情况比较(d)

3 讨论

3 讨论

近年来随着围生医学及新生儿医学的进展,临床救治水平及护理水平的提高,早产儿出生后的存活率明显提高,但是因早产儿胃肠道缺乏动力、免疫功能发育不全,仍存在许多威胁生命安全的风险[4]。袋鼠式护理Kangaroo Care,KMC)作为人性化护理模式近年来已被世界各国早产儿广泛采用,这种护理模式以母婴皮肤接触来模拟早产儿在母亲子宫中的情况,可以促进早产儿成长及神经发育、减轻不良刺激、减轻母婴分离焦虑、促进母婴感情交流等[5]。

早产儿因神经系统尚未发育完全,没有语言表达能力,以致于大部分医务人员认为早产儿无法感受到痛苦,忽略了对早产儿疼痛感受的关注。目前临床上对于早产儿的疼痛评估较少,护理措施有限。在出生之前,掌管痛觉的神经内分泌物质已经发育,早产儿出生后存在能够感觉疼痛的痛觉回路,只是此系统尚未完全成熟,其兴奋及抑制进程无法平衡。与足月儿相比,早产儿的疼痛感受更加敏感,尤其是在进行足跟采血、撕胶布、静脉穿刺等操作中,这些不可避免的操作性疼痛均会给早产儿带来较大痛苦。早产儿在遇到疼痛刺激时,可表现为心率加快、呼吸加快、血压升高、血氧饱和度下降、哭闹、痛苦神情等一系列生理及行为反应。一项研究称,袋鼠式护理能使新生儿通过母婴之间的皮肤接触感到“安慰”,从而刺激细胞传导纤维,兴奋大脑边缘系统,产生“愉悦感”,而愉悦的感受可能抑制痛苦的传递,从而缓解痛苦的反应[6]。本研究结果显示,观察组早产儿穿刺时及穿刺后5min的PIPP分值均低于对照组(P<0.05)。分析原因为袋鼠式护理通过母体温度的刺激和抚触,可以不同程度的阻断疼痛的传入并减轻因急性侵入性操作给早产儿带来的应激痛苦反应。

因早产儿各脏器尚未发育完善,胃肠道吸收功能差,多种胃肠道消化酶水平低,吸收食物能力差,若喂养不当会使早产儿产生喂养不耐受,这不仅会影响胃肠道功能的正常发育,也会延长住院时间。袋鼠式护理这一肌肤接触方式可以促进早产儿体内生长激素和儿茶酚胺及其他有关激素释放,增强内分泌系统良性反馈,进而改善体内主要营养物质和能量代谢,增加早产儿奶量,促进了机体发育[7]。本研究结果显示,观察组早产儿喂养进程显著短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,袋鼠式护理是一项操作简单,经济有效的护理干预方法,应用于早产儿护理中可缓解早产儿操作性疼痛,缩短喂养进程,有效改善早产儿喂养困难情况。

【参考文献】

[1] 梁慧杰,丁玲莉.口腔运动干预联合袋鼠式护理改善早产儿喂养困难及神经发育的效果分析[J].全科护理,2021,19(28):3990-3992.

[2] 乐玉珍,吴燕.改良喂养支持策略对早产儿喂养不耐受及喂养进程的影响[J].当代护士(下旬刊),2022,29(05):95-97.

[3] 黎艳梅,黄芳,高燕萍,等.袋鼠照护结合寻乳训练在改善早产儿经口喂养困难中的应用研究[J].全科护理,2022,20(23):3257-3260.

[4] 胡小珏.母乳喂养联合袋鼠式护理对低出生体重早产儿及产妇的影响[J].护理实践与研究,2022,19(09):1382-1386.

[5] 刘杰,王锐,郑茜茜.袋鼠式护理联合非营养性吸吮在缓解早产儿操作性疼痛中的应用效果[J].包头医学,2022,46(02):49-51.

[6] 肖娜,石绍南,何诗雯,等.袋鼠式护理在早产儿中的研究进展[J].当代护士(下旬刊),2017(05):15-18.

[7] 虞新花,赵莉.探讨袋鼠式护理对喂养不耐受早产儿体质量、智能发育及家属护理满意度的影响[J].现代养生,2022,22(02):139-141.