肝硬化是一种常见的慢性肝脏疾病,其特点是病程迁延,呈弥漫性分布。在疾病的初期,患者不易被发现,但当疾病继续发展时其表现为肝受损、门静脉高压,后期则可能发生一些并发症,如胃肠道出血、继发性感染等。在肝硬化患者中出血是很常见的一种,因此,如何防止出血是治疗肝硬化的重要措施。实验室检验、影像学检验、肝活检检验、内镜检查等是肝硬化的主要检查方法[1]。本文对于肝硬化患者的凝血酶原时间和血小板指标的检测方法及检测的效果进一步分析,报道如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

从我院肝硬化患者中随机挑选40例,时间为2022年2月至2023年6月。纳入标准:符合肝硬化诊断标准,具备基本听力。排除标准:认知障碍及无法沟通患者。另外选取健康体检者40例纳入参照组。分析组包括12名男性和28名女性,年龄25至45岁,平均年龄36.32±0.37岁;参照组包含11名男性和29名女性,年龄范围26至46岁,平均年龄36.42±0.32岁。对两组数据进行统计分析,若P>0.05,则认为差异无统计学意义。

1.2方法

采集患者的血样进行凝血酶原时间和血小板相关指标的测定。在早晨空腹采集2 ml静脉血,将血样直接注射到装有柠檬酸抗凝的试管中,将其倒置混合4-6遍,然后采用离心装置,离心10 min,然后用自动血凝装置检测凝血酶原时间。取2ml的静脉血,将血样注射到装有乙二胺四醋酸抗凝的试管中,并将其轻轻摇晃。血小板检验包括血小板计数检验结果、血小板体积检验结果和血小板压积检验结果。

1.3观察指标

本次研究指标:凝血酶原时间、血小板计数、血小板体积、血小板分布宽度、血小板压积指标。

1.4统计学方法

使用SPSS22.0软件评估肝硬化诊断效果,凝血酶原时间、血小板计数、血小板体积、血小板分布宽度、血小板压积指标以(x̄±s)形式呈现,通过t检验分析,当P值小于0.05时,表明差异具有统计学意义。

2.结果

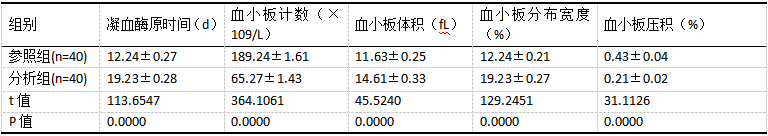

2.1分析组、参照组凝血酶原时间与血小板检验结果对比

分析组凝血酶原时间、血小板体积、血小板分布宽度对比参照组更高,血小板计数、血小板压积指标较低,统计学差异性较强(P<0.05),见表1。

表1分析组、参照组凝血酶原时间与血小板检验结果对比(x̄±s) 2.2未出血、出血组凝血酶原时间与血小板检验结果比较

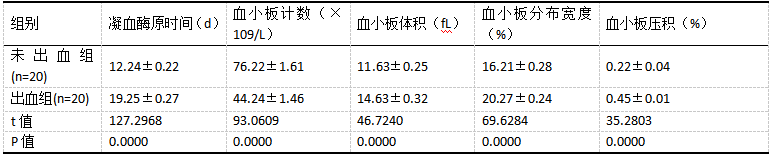

2.2未出血、出血组凝血酶原时间与血小板检验结果比较

出血组凝血酶原时间、血小板体积、血小板分布宽度对比未出血组更高,血小板计数、血小板压积偏低,对比有意义(P<0.05),见表2。

表2未出血、出血组凝血酶原时间与血小板检验结果比较(x̄±s) 讨论

讨论

从病理分析发现,肝细胞结节性再生、结缔组织增生、肝细胞坏死是导致肝硬化进展的重要病理基础。肝炎、酒精中毒、营养不良是导致肝硬化的重要因素;由于循环性障碍等原因可引起肝脾肿大、黄疸、腹胀等临床表现。初期患者不易发现,后期就会有胃肠道出血的表现。因此,早期发现和早期诊断是提高肝硬化患者预后的关键[2]。肝功能试验和免疫学检测是肝硬化的主要实验室指标;凝血酶原时间和血小板相关指标的检测对肝纤维化的临床诊断具有一定的参考价值。肝是机体凝血因子合成的重要场所,也是凝血因子主要成分,可以通过激活溶纤因子,抑制抗凝血因子的生成,保证凝血体系与抗凝体系之间的平衡。如果患者的肝细胞受损,门静脉高压导致维生素 K被抑制导致凝血因子不能生成,患者的凝血功能就会出现异常,凝血反应的持续时间明显延长。在疾病发生过程中患者的肝脏不断受到损伤和坏死,会进一步削弱凝血因子的作用,使凝血反应持续时间变长。在临床上凝血酶原时间的检测结果可以作为判断患者肝功能和病情轻重的重要指标,如果凝血酶原时间的变化则说明患者的肝功能受到了很大的损伤,从而导致出血等并发症。如果大量出血,在一定程度上也会引起凝血酶原的改变。与肝损伤严重程度成正相关。血小板主要来源于骨髓中的巨核细胞,血小板的形态和体积的变化,能够真实的反映出巨核细胞的有无异常,可进一步达到止血的目的。血小板的含量也会降低,还会增加出血几率。后期由于机体的免疫功能增强,机体会吸收更多的血小板,降低了患者的血小板计数,会导致提高出血的几率[3]。因此,在确诊肝硬化的过程中需要将其作为判断有没有出血的依据。在止血过程中,血小板可以发挥聚集作用、粘附作用、凝血因子释放等功能,因此,如果血小板指数下降,出血的几率就会增大。在血小板上各种指标对其功能的影响是不一样的,可以更好地反馈血小板功能。造成患者血小板功能不全的主要因素有:肝脏功能异常,损伤了血小板数量,延长了血液的半衰期,增加了血小板的消耗。使患者血液中的血小板数量减少。肝硬化对患者骨髓中的巨核细胞产生抑制效应,使其无法发育,使其进入未发育阶段,也会使血小板数量下降。肝硬化患者体内的胆红素含量会发生明显的变化,如果超过标准就会对血小板产生不良的作用,从而导致血小板的数量下降。有研究显示,除了细胞因子和钙离子之外,肝是十二种凝血因子的重要来源。此外,由于肝脏具有抗纤溶物质或纤维蛋白溶解物的功能,在人体的抗凝过程中,肝脏发挥着重要的功能[4]。以肝硬化患者为研究对象对其进行了血小板检测,并实施血小板计数检查,平均血小板体积也比较大这表明患者的肝脏功能受损程度是通过这些参数来反映,这种改变会随着疾病的发展而越来越明显。肝硬化患者的凝血酶原时间、血小板体积和血小板分布宽度等指标均显著增高,血小板计数和血小板压积则出现了明显降低,与非出血性患者相比,出血性患者的凝血酶原时间、血小板体积和血小板分布宽度的检验结果均显著升高,而血小板计数和血小板压积检验的数值则显著下降。凝血酶原时间和血小板参数是判断肝脏功能及出血程度的一个重要指标,为医生们的诊断和治疗提供一个可信的参考[5]。

综述,肝硬化诊断采取凝血酶原时间与血小板检验,具备较高的诊断价值。

参考文献:

[1]梁忆佳, 李金洋, 赵氲. 肝硬化患者凝血酶原时间及血小板指标检验的临床价值[J]. 中国老年学杂志, 2023, 43 (22): 5458-5460.

[2]孙义琴, 袁付平, 李勇. 凝血酶原时间和血小板参数检验对诊断肝硬化及评估出血风险的价值[J]. 系统医学, 2023, 8 (12): 10-13.

[3]徐静子. 凝血酶原时间与血小板检验对肝硬化的诊断价值分析[J]. 中国现代药物应用, 2022, 16 (19): 74-76.

[4]王圆圆. 凝血酶原时间和血小板检验对肝硬化的诊断价值分析[J]. 基层医学论坛, 2022, 26 (23): 72-74.

[5]许才红, 吴路发, 陈华. 凝血酶原时间联合血小板参数及纤维蛋白原检测在肝硬化诊断中的价值分析[J]. 现代诊断与治疗, 2022, 33 (14): 2125-2127+2130.