1. 本文的研究内容

交通事故再现是以事故现场上肇事车辆损坏的情况、停止状态、人员伤害情况以及各种形式的痕迹为依据,参考当事人和目击证人的陈述,对事故发生的全部经过做出推断的过程。交通碰撞事故的发生历时非常短,在很短暂的几秒内就结束了,并且在这么短的时间内车速及车辆位置变化非常大,车身和人体都受到巨大的撞击力。因此,模拟碰撞事故模型的建立就显得至关重要。

本论文研究对象为汽车-电动自行车道路碰撞事故,运用PC-Crash模拟仿真软件,分析此类交通事故的特点,本文主要的研究内容如下:

(1) 研究分析并确定汽车-电动自行车交通事故的碰撞形态与类型。

(2) 基于多刚体动力学方法建立适用于汽车-电动自行车事故再现的汽车及多体模型,利用碰撞仿真模型,进行汽车-电动自行车碰撞仿真研究,再现碰撞过程以及碰撞过程中骑车人的运动状态和头部损伤状况。

(3) 构建汽车-电动自行车碰撞仿真试验方案,针对汽车碰撞速度、电动自行车车速、碰撞角度及碰撞位置对骑车人头部的伤害规律进行仿真分析。

(4) 选取真实事故案例进行仿真再现分析,验证本文采用的碰撞仿真方法用于汽车-电动自行车事故模拟的可行性和准确性。

2 碰撞仿真模型构建

2.1 多体模型构建

PC-Crash软件中的多体模型是基于多刚体系统动力学开发形成,软件中将电动自行车及骑车人作为一个多体系统模型,在对其运动进行仿真时,把电动自行车及骑车人分成几个刚体部分进行研究。骑车人的头部、躯干、骨盆等都看作是刚体,并将连接处简化为铰接点。各刚体的几何形状、质量、接触时的刚度系数和摩擦系数等属性应为已知。

刚体和铰接点的数量直接影响模型计算的复杂程度,本文中使用的是23个独立刚体和22个铰接点的电动自行车及骑车人模型。在程序中不仅仅可以实现对各个刚体属性的设定,还可以将电动自行车与骑车人各自作为一个整体,设定其高度及重量。如果用户要设置电动自行车及骑车人碰撞前的运动状态,可以通过对各个刚体部分设定其各自的初始位置、状态及速度等属性实现。而通过铰接点铰接的两个刚体部分之间的相对位置取决于铰接点的运动状态。

模型中只考虑铰接点反作用力引起的三个力矩。在这一过程中,铰接点与刚体接触面间的一些作用力引起的力矩分量可忽略不计,如摩擦力矩及铰接点与刚体间的特殊构造引起的扭矩。建立铰接点处运动平衡方程建立以后,需单独对铰接点本身所受力矩进行分析。计算节结点受力后,可以单独考虑铰接点处摩擦力的影响,并将其计入原平衡方程中。反复这一过程,直到所有对铰接点运动有显著影响的力都被考虑在内。这一理论中,用铰接点所受反作用力情况表现其几何约束条件,故铰接点所连接的两刚体可作为独立个体分析。多体模型的设置在Multibody system中,要设置的参数包括电动车的空重、高度、骑车人的重量、年龄、身高等系列数据。根据中国人的实际人体参数,将骑车人的质量修改为60kg,身高修改为168.5cm,电动自行车的质量改为50kg,高度为102cm。

2.2 汽车模型构建

在PC-Crash软件中调入汽车模型,并根据实际的汽车车型及技术参数重新设置模型参数。

根据交警记录肇事者行驶证信息建立汽车几何模型,汽车的多刚体模型基于事故车同年份的几何模型建立,主要包括汽车的长宽高、重心高度、空重等参数。车辆重心高度不同,刹车力的分布就不同。

汽车的外形有小型客车、两厢车及三厢车三种模型,车辆的外形轮廓影响碰撞仿真结果,参数中的Sedan表示三厢车、Hatch back表示两厢车、Van表示小型客车。

汽车的外形参数设置完成,开始设置汽车模拟再现参数的序列,根据碰撞事故时的车速、刹车及转向设置相关参数。

汽车的基本参数设置完成,汽车参数是模拟仿真再现至关重要的一步,模拟仿真就是仿真效果接近事故实际勘验结果,因此,汽车的车辆参数要根据实际数据填写。

2.3 道路场景构建

利用PC-Crash软件做模拟仿真再现时,需要设置道路场景。在PC-Crash模拟仿真软件中可设置三维道路场景和二维道路场景,三维道路场景是在二维的基础之上所添加的外表,使之更加美观贴合于实际,不影响模拟再现的效果。

道路场景主要包括道路模型、护栏、树木、隔离墩等。在模拟仿真的过程中,护栏、树木以及隔离墩也可能作为碰撞对象,因此场景不止是为了美观,它也是实际碰撞中的参与者。实际操作过程中对道路场景的设置一定结合实际情况,比如树木的高度和重量以及护栏的形状和高度等等,模型参数的真实性关系到整个事故的碰撞过程。在道路断面中可以根据实际道路的情况建立直行道路、十字路口及丁字路口,道路的建立对模拟再现的精确度有很大的帮助。随着PC-Crash软件的升级,在做模拟仿真再现可做三维道路,大大增加仿真再现的美观及精确度。

2.4路面附着系数设置

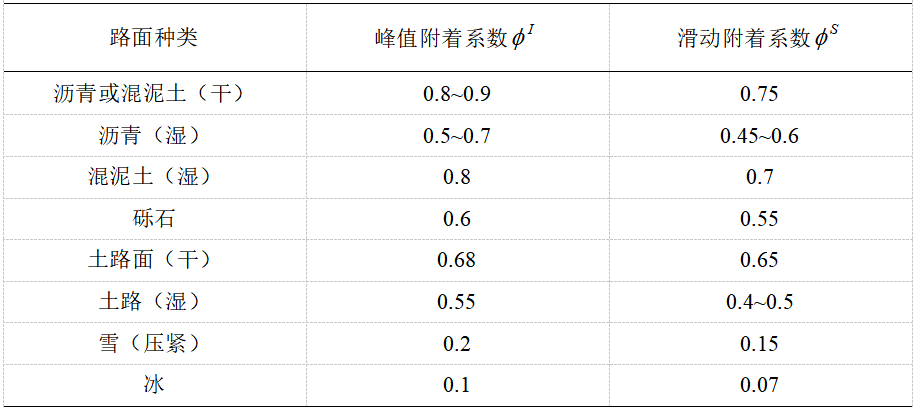

在干燥的沥青路面上,轮胎与地面的附着系数取0.7。

汽车轮胎与地面的附着系数在模拟仿真中至关重要,附着系数受路面情况、天气情况、轮胎型号以及轮胎材料等等很多因素的影响,附着系数不仅与道路材料、轮胎结构以及胎面花纹等因素有关,还与车轮的滑动率有关。

另外附着系数跟滑动速度也有关,随着车轮滑动速度的增加,路面的附着系数逐渐缩小,而且路面状况不同,附着系数也有很大不同,因此仿真计算时应结合事故现场中的实际道路情况进行选取,各种路面的附着系数如表2.1中所示。

表2.1 不同路面所对应的附着系数值

3 碰撞仿真试验与分析

3.1 仿真试验方案构建

汽车-电动自行车的碰撞事故有正面碰撞、侧面碰撞及追尾碰撞。汽车经过路口与电动自行车发生碰撞的事故较为常见,本文主要研究路口的汽车-电动自行车碰撞事故,其主要是正面碰撞和侧面碰撞。在该项研究中电动自行车的长度相对于汽车的宽度是不能够忽略的,在汽车与电动自行车侧面碰撞时需要分别考虑汽车与电动自行车第一接触点为电动自行车的前部和整体的情况。其中在前部接触时定义汽车宽度方向上的中心线与电动自行车的长度方向的中心线偏移量大约为汽车宽度的一半。

表3.1 汽车-电动自行车碰撞形态

汽车车速在30-120km/h之间,电动自行车车速在10-40km/h之间。根据事故预防处理处收集到的事故案例发现,电动自行车事故死亡案例中,大多数是由于头部受伤导致,骑车人颅脑损伤是致命根源,因此本文研究的汽车-电动自行车模拟碰撞试验中只考虑骑车人头部的损伤程度。将试验得到的头部相应加速度矢量合成a作为应变量,汽车、电动自行车的行驶速度v1、v2和时间t作为自变量,其中V1、V2取值为:V1=(30,40,50,60,70,80,90,100,110,120),V2=(10,20,30,40)。

a=F(V1、V2、t)

依据汽车-电动自行车的碰撞方向及碰撞第一接触位置的不同分为四种情况如上图所示,每种碰撞形态各取一个汽车和电动自行车车速值(共4 X 10= 40种组合),经过模拟仿真计算,获得时间序列上的骑车人头部加速度值,总共需要4×40=160次模拟仿真试验。在做模拟仿真试验之前事先定义好碰撞位置及碰撞方向,根据实际情况设置汽车和电动自行车碰撞后的刹车情况,汽车在接触碰撞后采取全制动,电动自行车无制动措施。

3.2 仿真试验过程

仿真试验过程是本研究工作中最为重要的工作之一,是整个试验数据的来源,其操作步骤为:首先调整各组试验参数;其次导出相应的加速度值;然后从所有的加速度值中找出相邻间最大的150加速度值;最后计算出各组试验数据相应的HIC值。

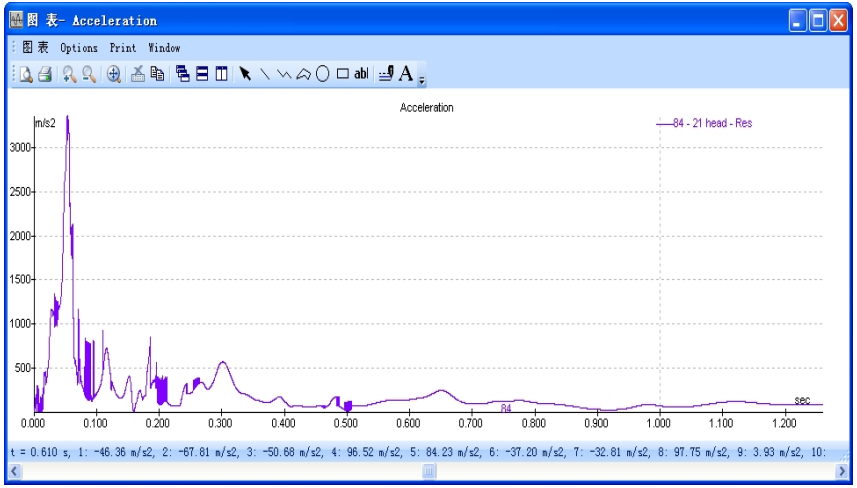

将每次试验中PC-Crash软件中的图表导出的骑车人头部相应加速度矢量合成a,取时间间隔为0.0001s,图3.3为汽车速度100km/h电动自行车40km/h的碰撞过程以及与之相应的骑车人头部加速度曲线图。

图3.3 骑车人头部加速度的变化曲线

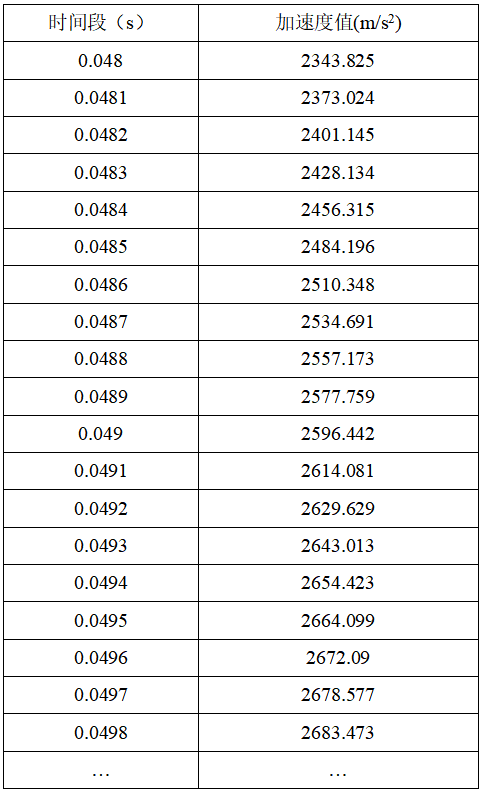

从上图中曲线的变化趋势可知,骑车人头部加速度在t=0.0534s时出现峰值3361,之后曲线慢慢趋于平滑,根据PC-Crash软件中三维碰撞过程分析,峰值是在汽车与电动自行车接触之后,骑车人头部与汽车发动机罩碰撞时出现的。图表中时间间隔为0.0001s,在曲线上取一段时间间隔为0.015s的加速度曲线,使之加速度和最大,根据图3.3中的曲线变化趋势可知,此次试验最大的加速度和在峰值左右,因此导出曲线的所有数据,从峰值左右找出加速度和最大的值,骑车人头部加速度值见表3.2。

表3.2 骑车人头部的加速度值

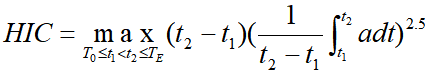

骑车人头部受到撞击而产生的损伤的严重程度有很多的影响因素,一是由于人与车碰撞时的接触面积,以及碰撞物体的大小;二是碰撞时的撞击力的大小以及碰撞持续的时间等。在汽车碰撞安全工程领域,通常采用人体头部损伤指标HIC(head injury criterion)作为头部遭受头骨骨折损伤程度的判断依据,其计算公式为:

其中t2-t1=15ms

式中的t1、t2是使HIC值达到最大值的时间段的起始时间和终止时间,单位为ms;T0和TE为碰撞起始时刻和碰撞结束的时刻;a为头部的合成加速度,以重力加速度g为单位;

根据表3.2中的加速度值,利用HIC计算公式即可计算出骑车人的头部HIC值为16936.58。

3.3 试验结果与分析

根据HIC值,以不同车速相对应的HIC值作为应变量,以汽车-电动自行车的车速为自变量画出三维柱形图。从表3.4(a,b,c,d)中可以看出在汽车车速不同的情况下,无论是正面碰撞还是侧面碰撞,对骑车人头部HIC值变化很明显,汽车车速每增加10km/h,所对应的骑车人头部HIC值的增加比较明显,而电动自行车不同车速下,骑车人头部的HIC值变化不大。因此,汽车-电动自行车碰撞事故中,影响骑车人头部损伤程度的是汽车车速。人体头部伤害指数HIC值1000定为正面碰撞过程中人体头部所能忍受的极限,高于此值将被认为会造成人体的伤害。根据试验数据分析,在汽车车速达到50-60km/h时,骑车人头部HIC值开始超过1000,而骑车人头部损伤程度受电动自行车的车速影响不大。因此,在城市道路行驶的汽车车速一般限速60km/h,主要是为保护非机动车乘客的安全。

汽车-电动自行车碰撞事故中,骑车人头部与风挡玻璃或者发动机罩的撞击是交通事故中造成行电动自行车骑车人死亡的主要原因。通过试验可知,汽车与电动自行车接触碰撞的瞬间,骑车人头部直接与汽车前风挡玻璃或者发动机罩发生碰撞,其产生的HIC值远远大于标准限值1000的安全指标,据此可判定汽车-电动自行车碰撞事故中骑车人头部损伤大都是与汽车风挡玻璃和发动机罩碰撞所致。

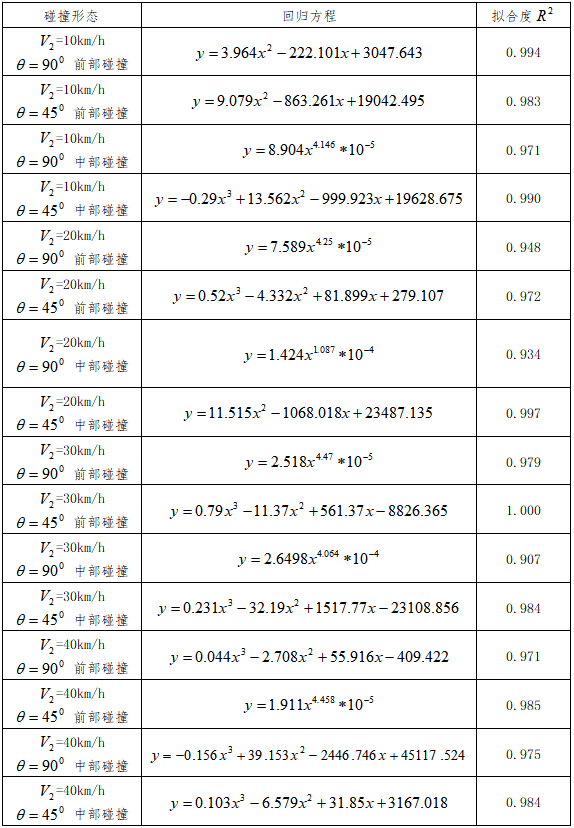

利用SPSS17.0对表3.3(a,b,c,d)中HIC值进行回归曲线分析,以汽车车速作为自变量、相应的HIC值作为因变量,从线性曲线、二次项曲线、立方曲线、复合曲线、增长曲线、对数曲线、幂曲线、指数分布曲线、逆模型曲线等曲线中找去拟合度R2最大的曲线,复合HIC值变化规律的曲线。

根据SPSS17.0参数估计值,建立曲线方程,并导出回归曲线的拟合度,具体如表3.4所示,表中的x表示汽车车速,y表示相应的HIC值。

表3.4 曲线回归方程

根据表3.4中曲线回归方程可知,骑车人头部损伤HIC值符合三次方曲线或幂函数曲线。

综上所述,可得出汽车-电动自行车事故中骑车人损伤致因规律如下:

(1)骑车人的头部受伤情况受汽车碰撞速度的影响较电动自行车车速变化明显,当汽车车速达到50-60km/h时,骑车人的头部损伤HIC值开始超过标准限值1000的安全指标。

(2)根据160组试验仿真结果可知,骑车人头部的损伤大都是与汽车前发动机罩或者前风挡玻璃碰撞所致。因此,在骑车人中推广使用头盔可以较好地改善骑车人头部的损伤程度,从而能在较大程度上减小骑车人的整体受伤程度。

参考文献

[1] 于长吉、陶沙.道路交通事故技术鉴定方法.辽宁:大连理工大学出版社,2011.

[2] 中华人民共和国公安部.中华人民共和国道路交通事故统计年报(2002年度).北京:公安部交通管理局,2002.

[3] 中华人民共和国国家标准.电动自行车通用技术条件.GBl7761.1999

[4] 李海锋等.电动自行车对城市交通安全的影响分析及对策[J].城市建设与商业网点.2009.

[5] 许骏、李一兵.汽车-自行车碰撞事故中骑车人头部损伤仿真分析. 清华大学.汽车安全与节能国家重点试验室.北京 100084.2008.

[6] 石臣鹏.电动自行车交通现状及对策分析. 四川警察学院道路交通管理系,四川泸州646000.2008.

[7] 林庆峰、许洪国.基于PC-Crash的轿车行人高速碰撞仿真模型[J].汽车工程 2007.

[8] 许洪国.汽车事故工程.长春:吉林大学交通学院.2008.

[9] 李松庆.汽车-自行车碰撞事故分析及骑车人头部损伤防护技术研究[D].湖南大学.2008.

[10] 林洋(日本)著、黄永和译.汽车事故鉴定学.北京:人民交通出版社.2000.5.