目前,随着我国中风发病人数的不断增多,临床上治疗这种疾病的方式也越来越多。由于中风的致残率与复发率比较高,会引发偏瘫等并发症,对患者的身体健康带来非常严重的影响,所以要结合患者的实际情况,合理应用针刺联合补阳还五汤加常规西医治疗这种方式,改善患者的基本情况,提高他们的生活质量,降低并发症的发生率,促进患者的康复进程[1]。

1 资料和方法

1.1基本资料

回顾分析本院2019年8月-2020年9月期间收治的50例患者,随机将所有患者分为参照组和观察组,每组25例。所有患者都签署了知情同意书,且经由医院伦理委员会批准。参照组:男女比例为14:11;年龄在56到70岁之间,平均(62.74±1.47)岁。观察组:男12例,女13例;年龄为55-72岁,中位年龄(63.34±2.08)岁。对比两组患者的临床资料,未呈现出统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法

1.2.1参照组

此组进行常规治疗,也就是应用尼莫地平片(哈药集团三精明水药业有限公司,国药准字H23021402)对患者进行治疗,加强对他们血压的有效控制,服药方式为口服,剂量为30 mg到120 mg/天,1天3次。同时,还要对患者的颅内压情况进行有效控制,并且要改善他们的精神状况,给予其足够的营养物质支持,减少其他并发症的发生。

1.2.2观察组

给予此组患者针刺联合补阳还五汤加常规西医治疗,具体操作内容为:在参照组常规西医治疗基础上,进行针刺联合补阳还五汤治疗,通常情况下该药方的药材有:黄芪、红花、川芎、桃仁和当归尾等,需要用清水熬煮, 每天服用2次,一天1剂,并且要加强剂量的控制。一般要随着病情症状的变化适当加减。同时,还要积极配合针灸治疗。在对患者进行针灸时,注意取穴,关键穴位有手足三阳经、合谷和曲池等,其下肢取阳陵泉、三阴交和太冲等。如果患者出现了语言障碍,要适当增加神门、玉液、通里和金津穴。具体的手法就是补阳泻阴法。此外,需要在患者得气后,对其进行留针,时间为0.5小时,一天1次,提高临床治疗效果。上述两组患者需要连续治疗1个月。

1.3观察指标

应用Fugl—Meyrr运动功能评分表,对患者运动障碍进行评分,评分越高,说明患者运动功能比较好。疗效判定标准:显效,患者治疗后,中风情况已经消失,神经功能恢复。有效,治疗后患者的神经功能得到显著改善。无效,病情严重,并发症多[2]。

1.4 统计学分析

录入SPSS19.0软件进行统计处理。

2 结果

2.1比较两组的运动功能和神经功能评分

表 1 两组运动功能和神经功能评分对比[n(x̄±s)]

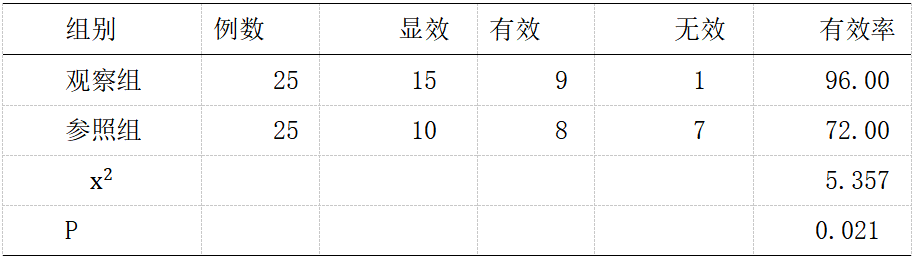

2.2比较两组临床治疗有效率

通过干预,观察组的总体治疗有效率为96%, 明显高于参照组的72%,组间差异性显著,(P<0.05)具有统计学意义。

表 2 两组患者临床治疗有效率对比[n(%)]

3 讨论

最近几年,随着我国人口老年化程度的加深,中风偏瘫的发病率也越来越高,中风还被叫做卒中。如果在中医理论学角度对中风的发病因素进行分析时,发现其主要是由于气血逆乱,所产生的风、痰和瘀,会造成脑脉闭阻。中风患者如果得不到及时治疗,在病后就会产生非常严重的后遗症,如言语不清、半身不遂和口眼歪斜等症状,这不仅会影响患者的外观,还会降低他们的生活质量。因此,在对此类患者进行治疗时,一定要选择正确的方式,改善他们的肢体功能障碍,提高临床治疗的效果。

现阶段,西医与中医都是治疗中风的主要方式,虽然常规西医治疗具有疗效快等特点,但是长时间应用这种方式进行治疗,会引发不良反应。补阳还五汤联合针灸治疗这种方式属于我国中医学治疗范畴,可以对中风进行有效治疗,改善他们的肢体功能障碍,减少并发症的发生,提高患者的运动能力。

研究发现[3],补阳还五汤属于补气活血药,活血化瘀效果非常好,可以在促进患者血液循环的同时,不断强化机体的免疫力。其中的当归具有活血通络的作用的,赤芍和桃仁等多种药物的活血祛瘀作用效果非常显著,能够改善人体血液系统,强化患者的脑部功能。在汤剂口服基础上,应用针灸治疗,还可以促使患者的血管扩张,实现对患者大脑局部区域供血情况的有效改善,促进他们脑组织功能的快速恢复。尤其是针刺联合补阳还五汤加常规西医对中风偏瘫进行治疗,能够实现相互协调,提高治疗效果,减少副作用,保障临床治疗的安全性。

由此可见,在中风偏瘫治疗中,实施针刺联合补阳还五汤加常规西医治疗方式,可以改善患者的神经功能,副作用少,见效快,能够进一步提高患者的临床治疗,值得广泛推广。

参考文献:

[1]米晓峰,吕玉娥. 针刺夹脊穴为主联合补阳还五汤治疗缺血性中风后偏瘫痉挛状态的临床观察[J]. 山西中医药大学学报,2020,21(4):279-281+309.

[2]杨文文. 巨刺法结合补阳还五汤治疗缺血性中风偏瘫48例临床观察[J]. 湖南中医杂志,2020,36(2):73-74.

[3]张广宇. 针刺联合补阳还五汤加常规西医治疗中风后遗症的临床疗效分析[J]. 中医临床研究,2019,11(23):74-76.