引言

脑卒中作为一种急性脑血管疾病,具有高发病率、高致残率和高死亡率的特点,严重威胁患者的生命健康和生活质量。脑卒中后,患者常因长期卧床、吞咽障碍、咳嗽反射减弱等因素,易发生肺部感染等并发症,这不仅延长了住院时间,增加了治疗成本,还可能进一步加重病情,影响康复进程。因此,探索有效的护理措施以预防脑卒中患者肺部感染,对于促进患者康复、提高其生活质量具有重要意义。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2023年6月至2024年6月我院神经内科收治的60例脑卒中患者作为研究对象。纳入标准:符合脑卒中诊断标准,首次发病,意识清醒,能配合完成护理及康复训练。排除标准:合并严重心肺疾病、恶性肿瘤、精神障碍等。根据护理方案的不同,将患者随机分为对照组与观察组,每组各30例。两组患者在性别、年龄、脑卒中类型、病情严重程度等方面无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

1.2.1对照组

给予常规预见性护理,包括:(1)病情监测:密切监测患者生命体征,及时发现并处理异常。(2)体位管理:保持正确体位,避免误吸。(3)饮食指导:提供易于吞咽、营养均衡的饮食。(4)口腔护理:每日进行口腔清洁,减少细菌滋生。(5)健康教育:向患者及家属讲解脑卒中相关知识,提高自我管理能力。

1.2.2观察组

在对照组基础上联合实施早期肺康复锻炼,具体措施包括:(1)深呼吸训练:指导患者进行深吸气-慢呼气练习,每日3次,每次10分钟。(2)咳嗽训练:鼓励患者主动咳嗽,促进痰液排出,每日至少3次。(3)体位引流:根据痰液位置调整体位,利用重力作用促进痰液排出,每日2次。(4)胸部叩击:由护理人员或家属协助,对患者背部进行轻叩,促进痰液松动,每日2次。(5)呼吸肌锻炼:使用呼吸训练器进行呼吸肌力量训练,每日2次,每次15分钟。

1.3观察指标及评价标准

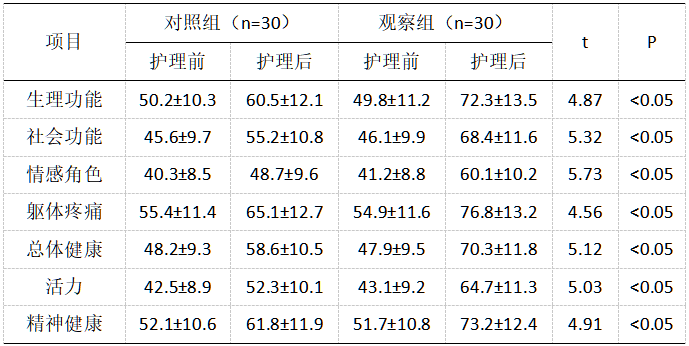

SF-36生活质量评分:采用SF-36量表评估患者护理前后的生活质量,包括生理功能、社会功能、情感角色、躯体疼痛、总体健康、活力、精神健康等8个维度,得分越高表示生活质量越好。

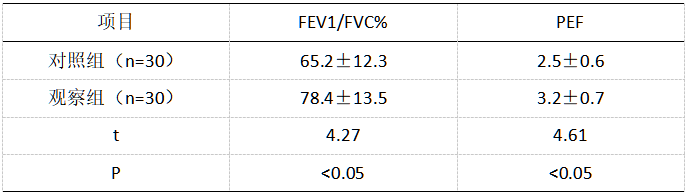

肺功能指标:包括第一秒用力呼气容积占用力肺活量的百分比(FEV1/FVC%)、最大呼气流量(PEF),通过肺功能测试仪进行检测。

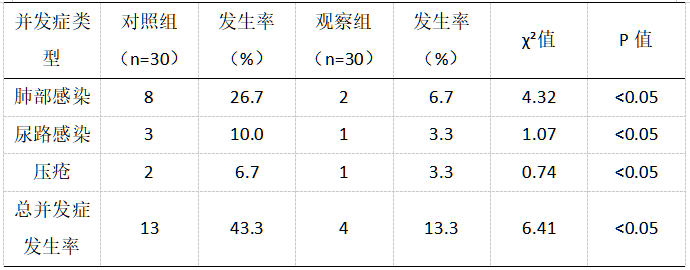

并发症发生率:记录并比较两组患者1个月内肺部感染、尿路感染、压疮等并发症的发生情况。

1.4统计学方法

采用SPSS26.0软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(x̄±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ²检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2结果

2.1两组护理前后SF-36评分比较

护理后,观察组的SF-36各项评分均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1两组护理前后SF-36评分比较

2.2两组护理后肺功能指标比较

2.2两组护理后肺功能指标比较

护理后,观察组的FEV1/FVC%、PEF均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2两组护理后肺功能指标比较

2.3两组1个月内并发症发生率比较

2.3两组1个月内并发症发生率比较

1个月内,观察组的总并发症发生率低于对照组,其中肺部感染的发生率显著降低(P<0.05)。

表3两组1个月内并发症发生率比较

3讨论

3讨论

本研究主要探究预见性护理联合早期肺康复锻炼在脑卒中患者肺部感染预防中的应用效果,旨在通过科学的方法,探索一种更为有效的护理模式,以降低脑卒中患者的肺部感染风险,改善其生活质量[1]。

研究过程中,我们选取了60例脑卒中患者作为研究对象,随机分为对照组和观察组。对照组给予常规预见性护理,而观察组则在预见性护理的基础上,增加了早期肺康复锻炼的内容。通过对比两组患者在护理前后的生活质量、肺功能指标以及并发症发生率等方面的差异,我们发现观察组在多个方面均表现出明显的优势[2]。

在生活质量方面,观察组患者的SF-36评分显著高于对照组,这表明预见性护理联合早期肺康复锻炼能够显著提升脑卒中患者的生活质量。在肺功能指标上,观察组的FEV1/FVC%和PEF等关键指标也优于对照组,这进一步证明了早期肺康复锻炼对于改善脑卒中患者肺功能的有效性[3]。

综上所述,预见性护理联合早期肺康复锻炼是一种值得临床推广应用的护理模式,它不仅能够提升脑卒中患者的生活质量,改善其肺功能,还能有效降低肺部感染等并发症的发生率,为脑卒中患者的康复之路提供有力的支持。

参考文献:

[1]丁莉.预见性护理在急诊科脑卒中患者护理中的应用效果观察[J].婚育与健康,2023,29(17):127-129.

[2]温娟.预见性护理对脑卒中偏瘫患者下肢深静脉血栓发生率的影响[J].中华养生保健,2023,41(13):100-102.

[3]郏丹阳,沈群核,林卫英.营养支持联合早期肺康复锻炼对脑卒中气管切开患者带管时间及复管率的影响[J].中国现代医生,2023,61(09):46-49+56.