缺血性脑卒中又被称之为脑梗死,主要是由于脑部血液循环障碍导致局部脑组织缺氧缺血发生坏死,我国具有较高的脑卒中发病率[1]。该病有着复杂的临床病理机制,其和患者的既往病史、生活习惯以及环境等因素之间存在密切联系,尤其是在青海高原地区,受到低氧分压和高海拔等地理因素的影响,再加上饮酒和摄入含有较高脂肪和盐分食物,具有较高的高血压和高脂血症患病率,在一定程度上增加脑卒中的患病率。从藏医学的角度来讲,脑卒中属于神志病萨治布病的范围,而且在治疗该病方面有着丰富的临床经验和独特的见解[2]。现对不同治疗方案治疗中风病的效果进行比较。

1.1一般资料

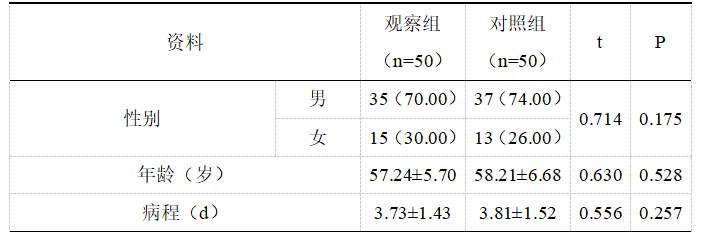

患者一般资料(表1)。

表1患者一般资料对比(x̄±s,[n]%)

1.2方法

以患者的病情为依据给予患者抗感染和消除脑水肿以及营养支持治疗。

对照组:常规治疗。为患者静脉注射伊达拉奉,用药剂量为30毫克,每天用药两次,连续用药一个月。

观察组:藏医白脉疗法。患者保持舒适俯卧体位,将特制的药物与陈酥油混合之后进行加热,待温度适宜之后涂抹在患者的颈部、肩部、背部和四肢,采用点、按、揉的手法进行按摩,并对关节部位实施相应的关节活动,每次的治疗时间控制在半小时。同时,患者服用具有镇静安神和通经活络以及调和气血的药物,包括七十味珍珠丸、珊瑚七十、查梅芒觉青蒙、二十五味珍珠丸、二十五味珊瑚丸、十八味杜鹃花丸、如意珍宝丸、二十味沉香。以患者的实际情况采用辨证施治的理论对药物使用剂量进行适当的加减。

1.3观察指标

对比两组患者的相关指标。

1.4统计学分析

用SPSS21.0统计学软件对数据进行分析,用t、x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1对比临床相关指标改善情况

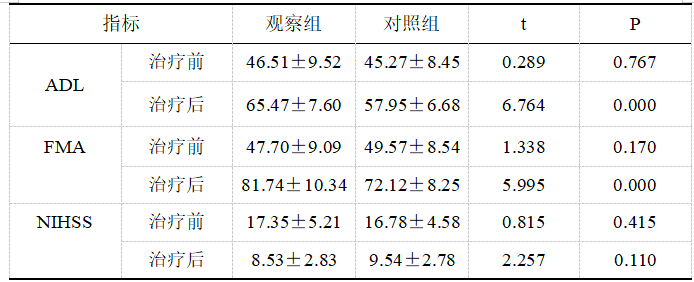

治疗前,观察组患者ADL评分(46.51±9.52)分、FMA评分(47.70±9.09)分、NIHSS评分(17.35±5.21)分与对照组患者ADL评分(45.27±8.45)分、FMA评分(49.57±8.54)分、NIHSS评分(16.78±4.58)分对比差异不显著,(P>0.05);治疗后,观察组患者ADL评分(65.47±7.60)分、FMA评分(81.74±10.34)分、NIHSS评分(8.53±2.83)分优于对照组患者ADL评分(57.95±6.68)分、FMA评分(72.12±8.25)分、NIHSS评分(9.54±2.78)分,差异显著,(P<0.05)。

表2对比临床相关指标改善情况(x̄±s,分)

3讨论

在本次研究中,将白脉疗法作为中风病患者康复治疗的辅助方法,白脉疗法不但在操作方面比较简便,而且价格相对比较低廉,能够获得显著的疗效,在此基础上,患者接受常规治疗方案和口服西药与藏药,同时配合针灸等治疗与功能训练,患者的康复效果令人满意[3]。藏医白脉疗法不但能够恢复患者的肌力,同时在改善患者患者关节活动能力和认知能力方面也能够产生积极影响[4]。患者患病之后及时的采用藏医白脉疗法能够获得更加显著的疗效,使患者的病残程度得以大幅度减轻,特别是在稳定患者情绪,避免发生抑郁症以及预防压疮发生和改善关节挛缩等情况方面能发挥着举足轻重的作用[5]。

在本次研究中,治疗前,观察组患者ADL评分(46.51±9.52)分、FMA评分(47.70±9.09)分、NIHSS评分(17.35±5.21)分与对照组患者ADL评分(45.27±8.45)分、FMA评分(49.57±8.54)分、NIHSS评分(16.78±4.58)分对比差异不显著,(P>0.05);治疗后,观察组患者ADL评分(65.47±7.60)分、FMA评分(81.74±10.34)分、NIHSS评分(8.53±2.83)分优于对照组患者ADL评分(57.95±6.68)分、FMA评分(72.12±8.25)分、NIHSS评分(9.54±2.78)分,差异显著,(P<0.05)。充分体现藏医白脉疗法能够对中风病患者康复治疗产生积极影响。

4结论

总而言之,藏医白脉疗法能够缩短中风病患者的疗程,使患者的生存质量得以大幅度提升,患者及其家属具有较高的认可度和满意度。

参考文献

[1]扎西巴宗,格桑平措,丹增次珍.藏医对脑卒中后“肩手综合征”发病机制的认识和治疗[J].西藏医药,2022,43(03):153-154.

[2]邓志云,任小巧,赵慧辉.基于藏医不同时辰组合用药治疗隆滞布病(缺血性脑卒中)临床观察[J].西部中医药,2022,35(04):77-79.

[3]索南周杰,尕藏多吉.藏医宁隆涂擦物理按摩疗法治疗中风后遗症短暂性失眠、面瘫的临床效果[J].中国民族医药杂志,2021,27(10):26-28.

[4]张壮,周生军,陈伦举,田娟,陈维武.藏医白脉理论浅述及白脉软膏近10年的研究进展[J].中国民族医药杂志,2018,24(11):63-66.

[5]德庆玉珍,达瓦次仁.藏医治疗隆滞布病(脑梗塞)临床疗效观察研究[J].西藏科技,2018(10):44-46.