1资料和方法

1.1临床资料

选取2021年1月至2021年12月收治的97例脑卒中患者资料进行分析,对照组(47例)男女比例25∶20,年龄46~75岁,平均(61.24±5.37)岁;病程3~13个月,平均(7.25±3.19)个月。研究组(50例)男女比例27:23,年龄47~76岁,平均(61.38±5.41)岁;病程4~14个月,平均(7.32±3.26)个月。两组基线资料经比较,p>0.05,可进行对比。

1.2方法

对照组方法,主要有监测生命体征、用药干预、健康教育等内容。研究组方法予以心理干预,具体为:1)主动积极与患者沟通,了解其内心感受与想法,针对性予以心理疏导;耐心倾听患者诉求并尽可能满足合理要求;2)采取认知疗法向患者讲述疾病发生原因、治疗方式、危险因素、注意事项及预后情况等相关知识,减轻其因未知带来的不良情绪;3)针对患者提出疑问进行耐心回答,转变其错误认知观念,树立其治疗、康复信心,减少心理应激反应,使其失望、悲观等情绪消失或减轻,克服自卑感;4)主动同患者家属交流,争取其配合,叮嘱家属多陪伴、鼓励患者,增加其家庭幸福感,减轻心理负担,提高患者临床依从性;5)及时关心患者,使其认知正向积极心态对疾病康复的促进作用;采用音乐疗法、宣泄法等方式减轻不良情绪,促进患者主动积极配合治疗。

1.3观察指标及评定标准

随访3个月,采取SCL-90量表评估心理状态,分为敌对、偏执、强迫、焦虑、抑郁等内容,采用5级评分,0~4分,分值愈高则负性心理愈重;神经功能缺损(NIHSS)评分评定神经功能,0~45分,分值愈低则神经恢复愈佳。

1.4统计方法

数据均以SPSS20.0的统计软件分析,计量资料以(x̄±s)表示,两组计量数据的组间比较采用t检验。以p<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1比较两组心理状态

研究组SCL-90各项评分均低于对照组(p<0.05)。见表1。

表1比较两组心理状态[(x̄±s),分] 2.2比较两组NIHSS评分

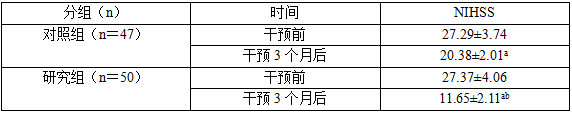

2.2比较两组NIHSS评分

两组干预后NIHSS评分均显著优于干预前,且以研究组改善幅度更大(p<0.05)。见表2。

表2比较两组NIHSS评分[(x̄±s),分] 3讨论

3讨论

脑卒中属于糖尿病、高血压等诱因导致的脑部血液循环功能障碍疾病,尤其是在中老年人群多见,临床致残率较高,易使患者产生负面心理,影响其生活质量。

本次研究中,研究组SCL-90评分中,敌对(1.53±0.51分、偏执(1.09±0.35)分、强迫(1.51±0.29)分、焦虑(1.49±0.24)分、抑郁(1.38±0.26)分均低于对照组;两组干预后NIHSS评分均显著优于干预前,且以研究组(11.65±2.11)分改善幅度更大;此次研究结果表明脑卒中患者经心理干预后可显著减轻不良情绪,能促进神经功能康复。随着现代医学模式的转变,逐步由传统生物医学模式发展为生物-心理-社会的医学模式,因而在治疗疾病过程不但关注生化指标水平的改善,而且对患者生活质量、心理状态更加关注。心理干预作为一种新型模式,其强调关怀患者内心感受,对其心理状态进行研究,从而减少情绪因素造成的机体应激,促进患者预后质量提升。心理干预过程中,医护人员主动积极与患者沟通交流,掌握其心理状态,然后予以针对性心理疏导,从而有助于转变其不良情绪。其次,心理干预期间,医护人员向其讲解疾病相关知识,促进其对治疗、预后等的认知,从而提升其治疗配合度以及康复信心。针对脑卒中患者疑问予以解答,尽量满足其合理诉求,有助于改善患者负面情绪,增强治疗信心。此外,同患者家属沟通,鼓励其多与患者接触,安慰、鼓励患者,使其感受家庭温暖,减轻心理压力,从而促进临床依从性提升,进而有助于神经功能康复。同时,医护人员依据患者兴趣爱好,播放其喜爱音乐、视频,可转移患者注意力,从而减轻不良情绪。

综上所述,脑卒中在行心理干预后可有效改善神经功能缺损情况,促进其心理状态转变,具推广价值。

参考文献

[1]黄金莲,谭巧,周永生,等.分阶段心理干预对脑卒中患者康复的疗效[J].中国老年学杂志,2020,34(24):7109-7110.

[2]郭钢花,闫莹莹,李哲,等.心理干预对脑卒中跌倒患者平衡功能及步行能力的影响[J].中国康复医学杂志,2020,29(04):357-359.

[3]杨妹二,符爱民,陈彩凤,等.结构式心理干预对脑卒中患者应对方式的作用[J].国际护理学杂志,2020,34(14):1887-1889.

[4]周莎莎.心理干预对脑卒中患者神经康复的影响[J].中国实用神经疾病杂志,2021,20(08):3-4.

[5]梁颂游.心理干预对老年脑卒中患者神经功能缺损和幸福感的影响[J].精神医学杂志,2020,27(03):215-217.