一、背景及意义

目前,我国经济发展的国内外市场环境和要素供给条件都已发生深刻变化,在新形势下要促进经济发展,推动经济从高速发展向高质量发展方式转变,加快产业结构优化升级尤为重要。成渝地区作为继京津冀一体化、长三角一体化发展示范区、粤港澳大湾区的第四大经济增长极,既是“一带一路”和长江经济带的战略交汇点,又是国内大循环的战略腹地和国际国内双循环的重要枢纽。研究其产业结构优化升级对经济增长的空间效应,有利于了解成渝地区产业结构升级和经济增长的空间分布情况,掌握产业结构和经济运行的规律,为协调区域发展、促进产业结构升级提供依据;同时,有利于充分发挥成渝地区国际门户枢纽、西部地区极核优势,推动形成东西南北四极牵引、长江上下游首尾呼应的协调发展新态势,构建陆海内外联动、东西双向互济对外开放新格局,更好服务“一带一路”建设、长江经济带发展和新时代西部大开发形成新格局,加快形成以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进新格局的重要战略支撑。

二、文献综述

杨明海等(2017)分析指出成渝城市群内部不同区域间的创新能力差距较大,且这一差距尚无明显的缩小趋势;文淑惠和陈灿(2019)研究发现,成渝城市群与珠三角城市群的创新效率差距在逐步缩小,且成渝城市群具有较大的创新潜力。关于成渝地区产业结构的研究聚焦于产业结构调整如何影响成渝地区经济社会发展,杨占锋和段小梅(2019)实证发现,产业结构优化对成渝地区经济增长质量有明显的正向作用;郑小强、蒲泱竹(2021)以及陈立泰等(2020)研究表明,产业结构优化有利于提升成渝地区生态效率。熊兴等(2022)基于2009~2019年成渝地区双城经济圈的面板数据分析其新型城镇化与产业结构的互动关系;杨占锋和段小梅(2019)采用动态面板广义矩估计等定量方法研究成渝经济区经济增长中的产业结构变迁效应。

基于此,本文在研究成渝地区产业结构优化升级对经济增长的空间效应之前,先对产业结构升级与产业结构升级速度、经济增长与经济增长速度在空间上的分布特征进行研究,再对产业结构升级和经济增长的现状进行说明和分析,从而正视成渝双城在区域中所承担的的辐散、引领和带动责任。

三、产业结构升级对经济增长的影响——基于市际面板模型的分析

(一)变量设计及数据来源

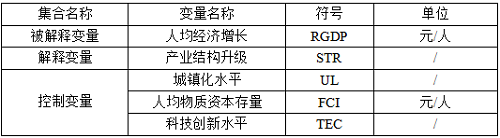

根据成渝地区双城经济圈规划设计,考虑数据可获得性,选取成渝发展主轴上的成都、重庆、资阳、遂宁、内江、德阳、绵阳、泸州、宜宾和广安十个城市2014-2018年的面板数据作为研究样本,相关数据源自《四川统计年鉴》和《重庆统计年鉴》及《中国城市统计年鉴》,具体变量见表1。

表1 变量指标选取及数据来源

1.核心变量:(1)被解释变量:人均经济增长(RGDP),人均经济增长水平直接决定和影响着一个国家在居民收入和生活水平及其社会建设方面的投入取向、投入能力与投入水平。

(2)解释变量:产业结构升级(STR),考虑到工业化、经济服务化和经济现代化的重要性,本文将产业结构升级指数作为空间面板模型的解释变量,对第一、二、三产业产值占总产值的比重分别赋予1²,2²,3²,表达式为:

STR = ∑3i=1 xi ×i²。

其中Xi为一个地区 i 产业生产总值占该地区生产总值的比例。下表为十个研究城市产业结构优化升级水平。

表2 成渝地区双城经济圈产业结构升级指数

2.控制变量:

(1)城镇化水平(UL):以《统计年鉴》中各主要城市的城市化率来衡量城镇化水平;

(2)人均物质资本存量(FCI):选取各地区“固定资产投资总额与人口数之比”来衡量人均物质资本存量;(3)科技创新水平(TEC):选取 “R&D的内部经费支出”反映科技创新的人力和资金投入以此衡量科技创新水平。

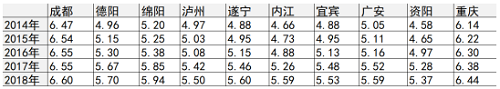

(二)静态面板模型设定及估计结果

1.模型设定

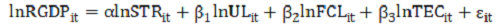

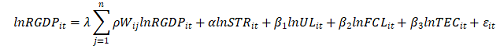

面板模型建立如下:  其中,i=1,2....N(N=10)代表我国的10个城市;t = 1,2 ... T(T = 12)代表所研究的年份;α表示截距项;ε代表随机误差项;β值代表解释变量前的系数。

其中,i=1,2....N(N=10)代表我国的10个城市;t = 1,2 ... T(T = 12)代表所研究的年份;α表示截距项;ε代表随机误差项;β值代表解释变量前的系数。

2.模型估计结果

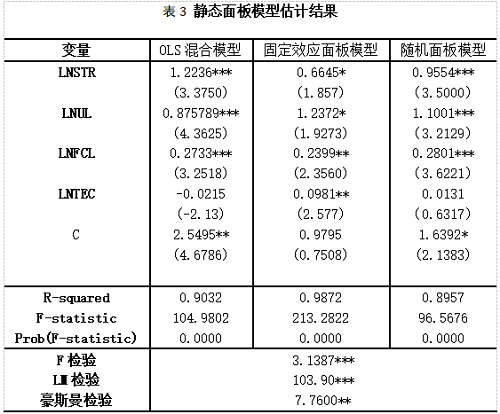

表3 静态面板模型估计结果

注: (1)括号内为统计量的值;

(2)*表示在10%水平上显著;**表示在5%水平上显著;***表示在1%水平上显著

根据结果,F检验、LM检验和豪斯曼检验均通过,说明应该考虑个体效存在的情况,且应采用固定效应面板模型。在显著性水平为5%时,产业结构升级(STR)对经济增长(GDP)具有促进作用。控制变量系数为正,说明城镇化水平的提高、人均物质资本存量的增加、科技创新水平的提高对经济增长具有显著的促进作用。从表中可以看出该模型的拟合优度为0.9872,解释性较强;F-statistic在1%的显著性水平下通过检验,整个模型是显著的。

为进一步研究成渝地区双城经济圈产业结构优化升级对经济增长的空间效应,将采用空间面板模型继续进行分析。

四、成渝双城经济圈产业结构升级对经济增长的影响——基于空间面板模型分析

(一)模型建立

1. 动态面板模型

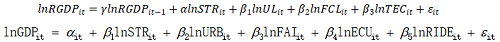

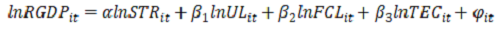

基于产业经济学及各生产函数理论,对相关变量取对数后,设定以下经济增长对数模型:

设置为被解释变量滞后一阶的系数,动态面板模型则设置为以下形式:

其中,i=1,2....N(N=10)代表我国的10个城市;t = 1,2 ... T(T = 12)代表所研究的年份;α表示截距项;ε代表随机误差项;β值代表解释变量前的系数。

2.空间面板模型

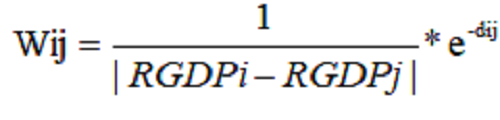

空间计量分析之前需先度量各个城市之间的空间距离。一方面,地区之间相互影响的关系会随地理距离增大而减小;另一方面,经济实力强的城市往往对其他城市影响更大、影响范围更广。由此,将地理距离权重和经济距离权重结合考虑,构建经济地理权重矩阵如下:

(当i≠j);

(当i≠j); ![]() (当i=j)

(当i=j)

空间滞后模型不仅考虑各市区的发展,也考虑周围市区被解释变量对研究对象被解释变量的影响。在传统动态面板模型的基础上,将被解释变量的空间滞后项引入,以研究被解释变量在空间单元以外的外溢效应,形成空间滞后模型(SAR):

其中,代表空间自回归参数,用于测量经济增长的空间溢出效应;是空间权重矩阵,采用前文所确定的经济地理空间权重矩阵;代表空间误差项。

考虑周围市区解释变量对研究对象解释变量的影响,将误差项的空间滞后项引入,形成了空间误差模型(SEM):

其中,![]()

(二)实证分析

1.空间自相关分析

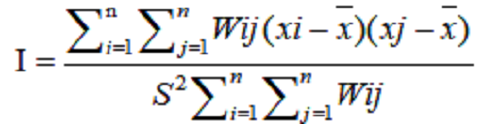

利用全域莫兰指数Moran’I对2014-2018年成渝双城经济圈10个城市产业结构升级(STR)和经济增长水平(RGDP)的相关数据进行变量的空间自相关检验,计算公式为:

其中![]() ,xi表示i地区相关指标的观测值,

,xi表示i地区相关指标的观测值,![]() 表示被研究变量的平均值,Wij表示空间权重矩阵。检验结果见表4。

表示被研究变量的平均值,Wij表示空间权重矩阵。检验结果见表4。

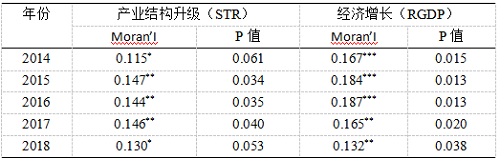

表4 变量的全局空间自相关性检验

注:***代表在1%水平下显著,**代表在5%水平下显著,*代表在10%水平下显著。

结果显示各年的经济增长与产业结构升级均通过检验,表明二者存在显著的空间正相关关系,证实采用空间计量模型的合理性和必要性。

2.探索性空间数据分析

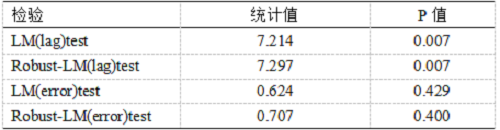

由于LM(lag)比LM(error)具有更高的显著性,且LM(lag)robust显著而LM(error)robust不显著,说明空间滞后模型能更好拟合,见表5。

表5 LM检验和稳健性LM检验结果

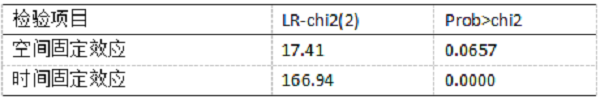

通过Hausman检验,得到chi2(2)=6.06,P=0.0484<5%,可采用固定效应模型进行分析。随后进行检验选择的效应,检验P值均<10%,二者均显著。因此,本文采用时间空间双固定模型测算成渝双城经济圈产业结构升级对经济增长的空间外溢效应。

表6 LR检验结果

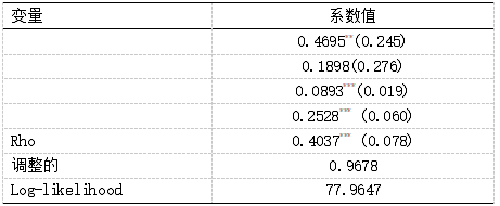

表7检验结果表明:在双固定效应空间滞后模型下,空间自回归系数(Rho)在1%水平下显著为正,且其值为0.4037,表明成渝双城经济圈经济增长在区域内各地级市之间存在一定的正向经济地理空间关联趋势,即具有正向的空间溢出效应。

表7 SAR面板模型双固定效应检验结果

注:***代表在1%水平下显著,**代表在5%水平下显著,*代表在10%水平下显著;括号内为标准差。

进一步分析空间面板模型的检验结果(表8)发现,产业结构升级对本地区的经济增长的直接效应回归系数为0.4960,在5%水平下显著;产业结构升级对本地区的经济增长的间接效应回归系数为0.2811,在5%水平下显著,表明产业结构升级在促进本地经济增长的同时也会由于产业转移、要素流动等路径推进邻近地区产业结构升级,这也说明近几年成渝双城经济圈区域协同发展的产业政策在一定程度上形成了由成都重庆两大极核城市产业向外扩散的效果,有效助推了周边城市产业结构的升级优化,进一步促进了邻近地区经济增长。

总体来看,成渝双城经济圈经济增长受多重因素影响,但产业结构升级作为其主要的内生动力之一,对经济增长具有明显的正向空间溢出效应。

表8 空间溢出效应分解效应检验结果

空间面板模型测度的结果显示人均物质资本存量提升、科技创新水平提高能有效促进本市的经济增长,而城镇化水平对区域经济增长的正向作用不显著。进一步分析间接效应可知,人均物质资本存量、科技创新水平均通过1%的显著性检验,表明这两个因素对邻近地区经济增长均存在正向的空间溢出效应。其中科技创新通过技术溢出可带动邻近地区生产效率,促进邻近地区产业结构升级,进而带动邻近地区经济增长;人均物质资本存量可产生规模经济、溢出效应等途径推进邻近地区资本存量提升进而促进经济增长。

五、对策建议

(1)继续加强成渝地区联系,打破区域经济增长的竞争思想,实现各城市之间协调发展。由于经济增长具有正向的空间溢出效应,应当继续推动成渝地区产业结构升级,减小区域产业结构升级差距。

(2)重点加大对成都与重庆之间连接地区的 R&D 投入,快速提升这些地区的科技创新水平,缩小其与成都、重庆两个极核城市的差距,增强这些地区对科技创新和产业结构升级要素的吸引力以及对抗极核城市要素虹吸效应的能力。强化城市之间的开放合作,增强成都、重庆“双核”辐射能力,推进平台协同建设,实现信息、资源、技术的共享。

(3)推动成渝双城经济圈产业结构优化升级因地制宜、协调发展:1)发展战略新兴产业以及现代服务业等高附加值产业。2)以制造业为基础通过科技创新推动实现产业结构升级。3)从加强产业基础建设和提高劳动人员素质方面逐步促进产业机构升级。4)以成都、重庆双核城市科技城为依托,依靠两地高新区、自贸区、创新港等,提升要素在各城市间的流动效率,为促进成渝地区双城经济圈产业结构升级创造优良的城市营商环境和开放合作环境。

参考文献

[1]潘林伟,林子雄.交通基础设施对区域经济发展的空间溢出效应研究——基于成渝双城经济圈的时空数据分析[J].资源开发与市场,2022,38(01):53-60.

[2]熊兴.余兴厚.汪亚美.成渝地区双城经济圈新型城镇化与产业结构升级互动关系研究[J]经济体制改革,2022,(02):42-49

[3]李玲.姚建兵.产业结构、经济增长与能源消费——基于我国省级面板数据的实证分析[J]经济界,2022,(01):35-40

[4]史育龙,潘昭宇.成渝地区双城经济圈空间结构特征与空间格局优化[J].宏观经济管理,2021(07):21-27.DOI:10.19709/j.cnki.11-3199/f.2021.07.007.

[5]卢阳春,赵中匡.科技创新对产业结构升级的空间外溢效应研究——基于成渝地区双城经济圈空间杜宾模型的分析[J].西部经济管理论坛,2021,32(05):23-32.

[6]李成刚,杨兵,苗启香.技术创新与产业结构转型的地区经济增长效应——基于动态空间杜宾模型的实证分析[J].科技进步与对策,2019,36(06):33-42.

[6]于斌斌.产业结构调整与生产率提升的经济增长效应——基于中国城市动态空间面板模型的分析[J].中国工业经济,2015(12):83-98.DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2015.12.007.