实现职业教育与产业发展深度融合,关键是推动职业教育进行人才培养改革,提升职业教育人才供给与产业发展人才需求的匹配程度。长期以来,山东省坚持把职业教育放在优先发展的战略地位,立足于自身的实际情况,深化职业教育供给侧结构性改革,职业教育发展取得明显成效。但随着山东省产业优化升级的步伐加快,职业教育人才供给的数量、结构和层次与产业发展需求不相匹配,高素质技术技能人才短缺等问题日益凸显。鉴于此,本文构建耦合模型对山东省职业教育人才供给和产业发展人才需求协调程度进行评价,以期为职业教育高质量发展提供一定的理论参考。

(一)文献综述

现有文献关于职业教育人才培养适应产业发展需求的研究主要围绕以下三个方面:一是对接产业发展需求的职业教育人才培养模式研究。我国产业结构调整要求职业教育发展战略和人才培养模式做出相应的调整。高等职业教育人才培养目标要随着产业发展不断进行调整,“卓越产业人才”是职业教育符合产业发展需求的人才培养目标。智能化生产系统对技术技能人才工作模式有着根本性影响,这就要求职业教育人才培养模式发生根本性的改革。二是职业教育人才培养与产业发展不相匹配的问题研究。我国中等职业教育在人才培养目标、教学内容、课程体系、教学模式和信息化教学等方面存在问题,难以适应“智能制造”生产方式的变革。高职院校人才培养存在供给质量不高、供给结构失衡等问题,只有准确对接产业需求侧,创新人才培养模式,才能实现人才的有效供给和精准供给。应持续深化高职教育供给侧结构性改革应对高职人才专业结构与三次产业结构失衡的问题。三是产业发展背景下职业教育人才培养质量提升的研究。“中国制造2025”对职业教育人才培养提出了新的诉求,构建"制造业+"融合式人才培养模式,是职业教育承担起建设制造业强国赋予的新使命。在新产业体系构建背景下,职业教育人才培养模式可以从人才培养理念、专业结构、校企合作等方面进行变革。

从现有文献来看,相关研究大都基于单向分析职业教育如何适应产业发展,对产业发展如何促进职业教育关注较少。对职业教育人才培养的研究,大都强调职业教育通过人才供给侧改革去适应产业需求,并未真正把两者纳入协调发展的分析框架。而本文将职业教育与区域产业纳入系统耦合的分析框架,构建耦合模型,研究职业教育与产业发展人才供需的协调程度。

二、研究设计

(一)指标体系

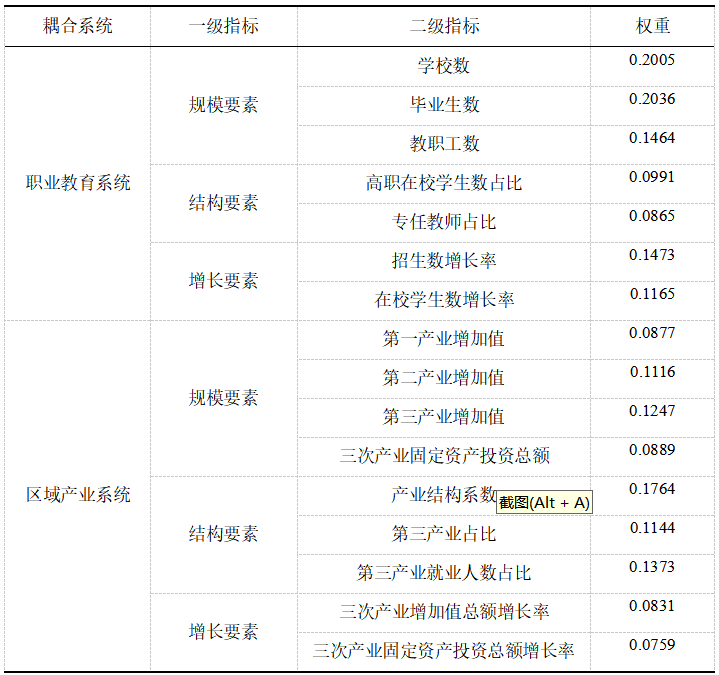

本文在借鉴沈陆娟、潘海生等学者的研究成果基础上,按照全面性、可比性和数据可得性等原则,基于职业教育人才供给与产业发展人才需求的内涵,从规模要素、结构要素和增长要素三个层面,共选取了16个指标构建了职业教育人才供给与产业发展人才需求耦合协调的评价指标体系,具体见表1。

表1 职业教育人才供给与产业发展人才需求耦合协调评价指标体系

根据构建的指标体系,结合数据可得性原则,本文选取了2012-2021年的山东省职业教育和区域产业人才供需的时间序列数据,对山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求耦合协调程度进行定量评价。原始数据来源于对应年份的《山东省统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》以及国家统计局、山东省统计局和山东省教育厅官网上的数据资料。

(二)基于熵值法的综合评价模型

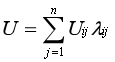

本文采用极差法对获得的原始数据进行标准化处理后,然后选用熵值法确定各个指标的权重,结果见上述表1,最后计算职业教育人才供给与产业发展人才需求的综合指数,计算公式如下:

(1)

式中U1代表职业教育人才供给的综合指数,U2代表产业发展人才需求的综合指数,Uij(i=1,2;j=1,2,3…n)为实证研究的时期内,山东省职业教育与区域产业具体指标的标准化值,λij为具体指标的权重。

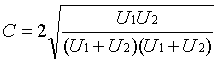

(三)耦合模型

本文基于人才供需的视角研究职业教育与区域产业协调发展的问题,将职业教育和区域产业定义为两个系统,把两系统之间作用的强度看作为耦合度。并基于多维耦合模型,推导出职业教育与区域产业两系统的耦合度模型为:

(2)

上式中C为职业教育与区域产业两系统的耦合度,C取值在0和1之间,测算的C值越大,越接近1,说明职业教育人才供给与产业发展人才需求处于完全匹配的耦合状态,而计算C值越小,越趋向于0,说明两者处于完全失谐的耦合状态。本文基于童腾和刘兆庆的研究成果,将职业教育人才供给与产业发展人才需求的耦合度分为无耦合、低水平耦合、拮抗耦合、磨合耦合、高水平耦合和完全耦合六种情况。当C=0为无耦合;C取值在(0.1,0.3]之间为低水平耦合;C取值在(0.3,0.5]之间为拮抗耦合;C取值在(0.5,0.8]之间为磨合耦合;C取值在(0.8,1)之间为高水平耦合;当C=1为完全耦合。

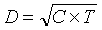

耦合度模型能够测算出职业教育与区域产业两系统的耦合程度,但仅根据两系统的综合发展指数,在特殊的样本点不能真实反映两者的协调程度。为了真实的反映职业教育与产业发展人才供需联动的实际情况,构建两系统的耦合协调模型为:

(3) (4)

(4)

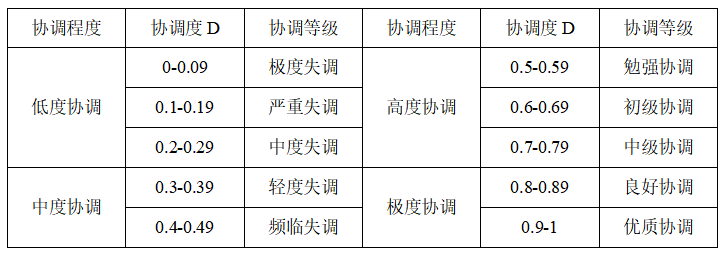

式中D为耦合协调度,C为耦合度,T为两系统的综合发展水平,α和β为待定系数,假定职业教育与区域产业处于同等重要的位置,因此,取α=β=0.5。根据D的计算结果,本文将耦合协调度分为4大类10个等级(见表2)。

表2 职业教育人才供给与产业发展人才需求耦合协调评价等级

三、实证分析

(一)综合指数分析

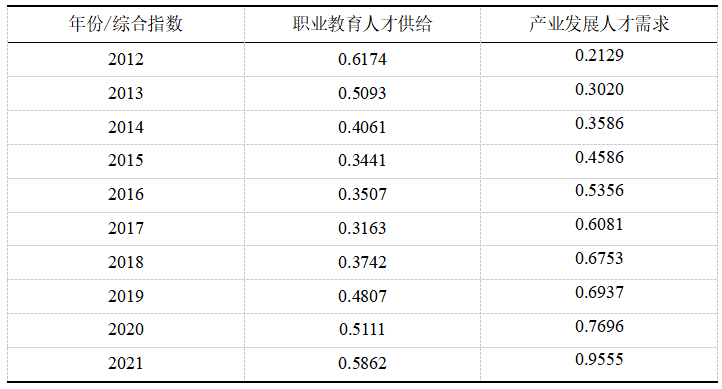

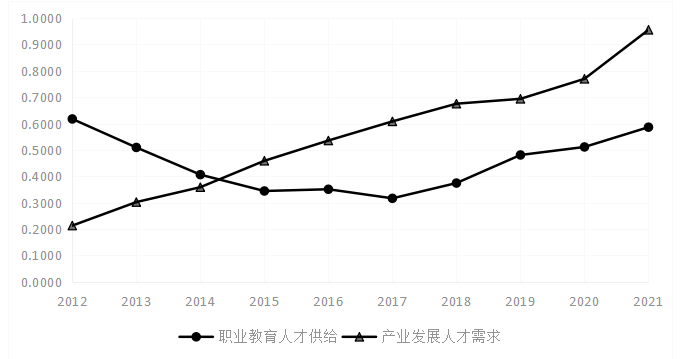

利用上述综合评价模型计算2012-2021年山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求的综合指数。具体见表3,其变化趋势见图1。

表3 山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求的综合指数

从表3和图1可以看出,2012-2021年,山东省职业教育人才供给的综合指数呈先下降后上升的变化趋势,2012-2017年,其综合指数是逐年下降的,其综合指数值由2012年的0.6174下降到2017年0.3163,下降了48.77%。究其原因主要是由于在此期间中等职业院校大量撤并,使得职业教育的学校数、招生数、在校学生数以及毕业生数不断下降,进而使得职业教育人才供给规模不断下降。而在2018-2021年间,山东省职业教育人才供给的综合指数呈逐年上升的发展趋势,在此期间,中等职业教育发展规模趋于稳定,而高等职业教育发展规模和质量不断提升,使得山东省职业教育人才供给的规模和结构持续优化,人才供给质量不断提升。

在这10年间,山东省产业发展人才需求的综合指数是逐年上升的,由2012年的0.2129上升到2021年0.9555,年均增长率18.363%,其中2012-2017年,其综合指数增长很快,年均增长率23.77%。而从2018年开始,其增长速度开始下降,2018-2021年的年均增长率为12.22%。这说明在此期间山东产业发展的水平不断提高,对人才的需求不断增加。但产业发展速度开始放缓,这反映了山东省不仅仅重视产业发展的速度,更加重视产业发展的质量。这也要求职业教育适应产业发展需求来提供高素质的技术技能人才。

2012-2021年,山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求综合指数的均值分别为0.4496、0.5570。在这10年间,山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求并不完全同步,而且两者综合指数的差值较大,除了2014年两者综合指数差值在0.1之内,其他年份两者综合指数的差值均高于0.1。具体来看,2012-2014年,职业教育人才供给高于产业发展人才需求的综合指数。随后在2015-2021年,职业教育人才供给均低于产业发展人才需求的综合指数。因此,从总体上来看,山东省职业教育人才供给滞后于产业发展的人才需求。

图1 2012-2021山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求综合指数变化趋势

(二)耦合分析

从耦合度来看,2012-2021年,山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求的耦合度测算结果均高于0.8,在此期间两者都处于高水平耦合阶段,这说明两者相互作用和相互影响的强度很大,职业教育人才供给为产业发展提供人才支撑和智力保障,产业发展人才需求为职业教育发展的内在动力,两者发展具有很强的相关性。从两系统的综合发展水平来看,在这10年间,两系统的综合发展水平总体上呈逐渐上升的变化趋势。

从耦合协调度来看,2012-2021年,山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求的耦合协调度呈逐渐上升的发展趋势,协调等级也有2012年的初级协调变为2021年的良好协调。从中可以看出,山东省推进职业教育改革与发展的措施比较有效,山东省职业教育服务产业发展的能力不断提高。而反过来产业发展了,对职业教育的人才需求的规模和质量不断提升,进而倒逼职业教育不断提升人才供给水平,提升与产业发展人才需求的匹配程度。

四、结论和建议

(一)结论

本文通过构建评价指标体系和耦合模型对2012-2021年山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求的协调程度进行了测算,结果表明:第一,在这10年期间,由于中等职业教育发展规模的变动,山东省职业教育人才供给的综合指数以2017年为分界点呈先下降后上升的变化趋势。而山东省产业发展人才需求的综合指数是逐年上升的,但其年增长率是逐渐下降的,这说明山东省产业发展人才需求的规模不断提高,但增长速度有所放缓。第二,山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求的耦合度都处于高水平耦合阶段,这说明两者相关性较强,具有强度很高的相互影响和相互作用的耦合关系,这也符合现实中职业教育与产业发展人才供需联动密切的实际情况。第三,山东省职业教育人才供给与产业发展人才需求的耦合协调度总体上呈逐渐上升的演化趋势,协调等级由最初的初级协调变为良好协调。但只有在2014年两者综合指数的差值小于0.1,其他年份两者综合指数的差值都大于0.1,两者的协调水平有待于进一步提高。

(二)建议

根据实证研究得出的结论和启示,本文认为山东省可从以下几个方面提升职业教育人才供给与产业发展人才需求耦合协调程度。

首先,面向产业需求,确保职业教育人才供给总量充足。一方面,山东省职业教育主管部门和职业院校要定期分析产业发展人才需求规模,保持职业教育人才供需比在合理的区间范围之内。另一方面,山东省应提高职业教育的吸引力,扩大高素质技术技能人才的供给规模。这就要求山东省政府加强对职业教育的支持力度,增加对职业教育的资金投入,改善职业院校办学的硬件条件。职业院校应强化自身特色,加强学生职业核心能力和综合能力的培养,切实提高学生就业质量。

其次,对接产业结构,优化职业教育人才供给结构。从职业教育专业结构来看,职业院校应根据产业发展需求,强化专业区域特色,把专业设置与就业岗位有效衔接起来,建立规范的专业设置标准。并围绕区域产业转型升级的发展趋势实施专业动态调整机制。从层次结构来看,山东省政府应加大对高等职业教育的投入,提高职业教育的办学层次,逐步形成职业教育专科、本科和研究生等层次,从而满足产业发展对技术技能人才的高质量要求。从布局结构来看,山东省教育主管部门应统筹规划适应产业发展的职业教育体系,引导职业教育资源向产业集聚地区偏移,建立职业院校与产业园区良性互动机制,努力实现职业院校与产业园区同步规划和发展。

再次,创新人才培养模式,提升职业教育人才供给质量。教学模式方面,围绕产教融合创新教学模式,推动教学内容与产业发展紧密结合,鼓励职业院校积极参与实施1+X 证书制度试点,将职业技能等级标准及具体要求融入课程教学之中,探索具有职业特点和区域特色的教学模式。课程建设方面,构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模块化课程体系。实践教学方面,将生产过程引入职业院校的实践教学,使职业教育和生产过程有机衔接。师资队伍建设方面,建设具有较强的实践操作与指导能力的“双师型”队伍。

最后,深化校企合作,完善人才供需联动机制。职业院校应加强与企业合作,主动与企业结对子,通过共同创办产业学院和“订单班”等特色班级的方式,共同培养复合型的技能人才。政府部门应该优化政策支持体系,切实提高企业参与职业教育人才培养的动力,进一步完善职业院校与行业企业人才供需的联动机制,形成学校、政府、企业相互协作的“三位一体”协同发展模式,充分发挥职业教育的人才支撑作用,助推区域产业转型升级。

参考文献

[1赵竟楠.产业转型背景下我国高职人才供给结构经济适应性研究[J].广西社会科学,2022,No.330(12):164-172.

[2]潘海生,翁幸.我国高等职业教育与经济社会发展的耦合关系研究——2006—2018年31个省份面板数据[J].高校教育管理,2021,14(02):12-23.

[3]罗薇薇,蔡晶晶.高职教育与区域产业的协调发展研究——基于东部五省的实证分析[J].职业技术教育,2020,41(27):56-61.

[4]蒋梦诗,沈勤.我国高技能人才供给与区域产业发展的耦合协调关系研究——基于2008-2019年28个省域面板数据[J].职业技术教育,2022,43(13):37-42.