对于血液透析患者来说,动静脉内瘘的重要程度等同于健康人群的肾脏,但是内瘘的正常使用运转与否和很多因素相关,在临床使用过程中可能由于各种原因形成内瘘血栓,从而影响动静脉内瘘的存在作用。在本项调研中希望通过对比我院收治的53例出现动静脉内瘘的慢性肾衰患者和未出现动静脉内瘘的慢性肾衰患者以了解慢性肾衰竭患者血液透析过程中造成动静脉内瘘血栓的相关因素,具体调研过程见下。

1.资料与方法

1.1临床资料

选取我院从2017年5月至2019年3月收治入院并进行血液透析治疗的慢性肾衰竭患者106例,男性57例,女性49例,年龄范围35岁至62岁,平均年龄(48.71±5.62)岁,其中动静脉内瘘出现血栓53例,未有血栓53例,进行血液透析治疗时常12个月至37个月,平均(27.95±5.28)个月,106例患者中原发疾病为慢性肾炎者56例,高血压者15例,糖尿病者15例,系统性红斑狼疮者8例,痛风者6例,慢性间质性肾炎4例,多囊肾者2例;所有患者均已知情同意本项调研,调研过程由本院伦理道德委员会进行监督。

纳入标准:确诊慢性肾衰竭后首次造瘘患者,能够配合诊治护理工作的患者,未进行肾脏移植者,血液透析次数3次/周[1];

排除标准:恶性肿瘤患者,精神疾病患者。

将106例慢性肾衰患者中出现动静脉内瘘血栓的53例患者设为观察组,未出现动静脉内瘘血栓的53例患者设为对照组。

1.2方法

两组慢性肾衰患者均在行头静脉桡动脉端侧内瘘形成术后8周进行血液透析治疗,使用碳酸氢盐透析液,设置透析液流量50mL/min,血液流量200至250mL/min[2]。

1.3观察指标

对比分析两组患者的临床体征情况及实验室检查结果[3]。

1.4统计学分析

所有数据采用SPSS 22.0进行处理,「t」表示,「p」检验,结果差异具有统计学意义(P<0.05),可以分析调研对比。

2.结果

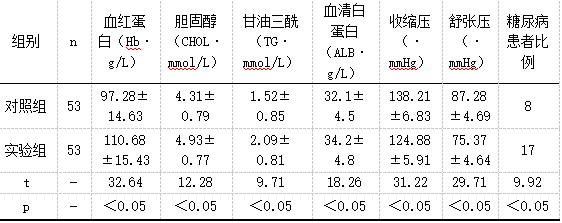

对比分析两组患者的临床体征情况及实验室检查结果可见,血红蛋白、胆固醇、甘油三酰、血清白蛋白情况中,出现动静脉内瘘血栓组(观察组)平均高于未出现动静脉内瘘血栓组(对照组),在血红蛋白(Hb)一项中,无血栓组(97.28±14.63)g/L,血栓组(110.68±15.43)g/L;在胆固醇(CHOL)一项中,无血栓组(4.31±0.79)mmol/L,血栓组(4.93±0.77)mmol/L;甘油三酰(TG)中,无血栓组(1.52±0.85)mmol/L,血栓组(2.09±0.81)mmol/L;血清白蛋白(ALB)中,无血栓组(32.1±4.5)g/L,血栓组(34.2±4.8)g/L;另可见出现动静脉内瘘血栓组血压情况及糖尿病患者比例皆低于未出现动静脉内瘘血栓组,其中可见无血栓组收缩压(138.21±6.83)mmHg,舒张压(87.28±4.69)mmHg,血栓组收缩压(124.88±5.91)mmHg,舒张压(75.37±4.64)mmHg;无血栓组糖尿病患者比例8,血栓组糖尿病患者比例17(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的临床体征情况及实验室检查结果对比

3.讨论

通过回顾性分析在我院进行血液透析治疗的106例慢性肾衰竭患者的各项体征情况和实验室检查结果,笔者发现,动静脉内瘘血栓的形成与以下几项因素相关:通过分析数据可见,出现动静脉内瘘血栓组血压低于未出现动静脉内瘘血栓组,可考虑由于血流动力不足导致的血液流速缓慢,增加了血栓形成的风险,另可见与血流速度造成影响的还有胆固醇、甘油三酰、血清白蛋白、血红蛋白及糖尿病患者的血液情况,糖尿病患者由于疾病本身原因可能对血管内壁造成的损伤,会增加相关局部血小板的聚集性,进一步提高血液黏稠度,减缓血液流动性。

综上所述,降低慢性肾衰竭患者在血液透析治疗中形成动静脉内瘘血栓的风险,需要从血压、糖尿病病情、及包括胆固醇、甘油三酰等体征或检查指标等方面入手进行控制,临床中根据患者个体情况结合其他合并症酌情、合理利用药物或其他治疗手段进行改善,以达降低动静脉内瘘血栓风险的目的。

参考文献:

[1]赵梦鹏,韩新强,王文明,陈刚.血液透析患者自体动静脉内瘘功能丧失的治疗进展[J].中国介入影像与治疗学,2017,14(11):703-706.

[2]刘明生,周红庆,邓体斌.不同术式处理血液透析患者动静脉内瘘血栓的疗效分析[J].临床肾脏病杂志,2017,17(10):606-609.

[3]钱金芳,张浩,郭治宇,金志刚,陈晓莉,吴安安.预见性护理干预在预防动静脉内瘘术后并发症中的应用[J].浙江医学,2017,39(19):1709-1710+1717.