川崎病是一种儿童常见的急性自限性血管炎,又称为黏膜皮肤淋巴结综合征,可分为葡萄球菌感染、耶尔森菌等特异性和Stills病、药物过敏等非特异性两种[1]。目前对川崎病发病因素并未明确,有研究指出[2],该病曾出现家庭性发病情况,疑似为链球菌感染,但在患儿体内未能分离链球菌。据最新研究显示[3],川崎病发病多为5岁以下男性幼儿,且和免疫功能亢进、下降等异常存在一定相关性。川崎病患儿发病初期表现为连续数天39℃以上,后逐渐出现掌跖面红肿、躯干斑丘疹、眼结膜充血等症状,严重者可导致严重心血管并发的发生,对患儿健康造成较大影响[4]。阿司匹林是治疗川崎病的常用药物,通常与糖皮质激素联合应用于治疗川崎病患儿,可一定程度缓解血管炎性应激状态,且对血栓形成有一定预防效果,但该方案仍存在发生心血管疾病的风险[5]。本次研究对观察组50例患儿给予阿司匹林联合大剂量丙种球蛋白治疗,观察其对血管内皮功能、炎性因子及氧化因子的影响,现作报道。

1临床资料与方法

1.1临床资料

选取我院2013年1月-2020年12月期间收治川崎病患儿,按照交叉双盲法分为两组,对照组50例,男患儿41例,女患儿9例,年龄0.6-4.3岁,平均年龄2.36±0.33岁,病程2-9天,平均病程5.23±0.62天,该组患儿给予阿司匹林联合糖皮质激素治疗。观察组50例,男患儿40例,女患儿10例,年龄0.5-4.6岁,平均年龄2.40±0.36岁,病程1-9天,平均病程5.09±0.57天,该组患儿给予阿司匹林联合大剂量丙种球蛋白治疗。对比两组患者男女比例、年龄等基线资料无差异(P>0.05),有可比性。

1.1.1纳入标准

(1)所有患儿均经相关检查,符合《川崎病诊断指南》[6]相关诊断标准(如发热、手足硬性水肿、结膜充血、淋巴结肿大、皮疹等),确诊为川崎病。(2)首次发病且处于急性发病期患儿。(3)本次研究内容均已告知患儿、家属及本院伦理委员会,经同意并签订相关知情文件。

1.1.2排除标准

(1)合并脑、肾、肝等重要脏器功能障碍患儿。(2)合并语言障碍、意识障碍及依从性较差等不能配合治疗患儿。(3)对本次研究使用药物过敏患儿。(4)合并严重免疫系统、内分泌系统疾病患儿。

1.2方法

对照组患儿给予拜耳医药保健有限公司生产阿司匹林肠溶片(国药准字J20130078,规格100mg),50mg·kg/天,分早、中、晚3次口服;天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司生产地塞米松磷酸钠注射液(国药准字H42020019,规格5mg),每次静脉注射0.5mg/kg,每天2次。观察组患儿阿司匹林用法用量同对照组,同时联合给予上海生物制品研究所生产丙种球蛋白(国药准字S10970081,规格10%3ml),静脉注射2g·kg/天,两组患儿均经2周治疗。

1.3观察指标

取患儿治疗前及治疗后2周清晨空腹血清4ml,离心处理后静置2小时,取清液采用贝克曼发光免疫法检测VEGF、ES、eNOS水平,根据VEGF、ES、eNOS等指标水平,对比两组患儿治疗前后血管内皮功能。取患儿治疗前及治疗后2周清晨空腹血清4ml,离心处理后静置2小时,取清液采用采用双抗体夹心法检测TNF-α、IL-6水平,采用荧光免疫法检测hs-CRP水平,根据IL-6、hs-CRP、TNF-α等指标水平,对比两组患儿治疗前后炎性应激状态。取患儿治疗前及治疗后2周清晨空腹血清4ml,离心处理后静置2小时,取清液采用黄嘌呤氧化酶法测定SOD水平,采用硫代巴比妥酸比色法测定MDA水平,根据SOD、MDA等指标水平,对比两组患儿治疗前后氧化应激状态[7]。

1.4统计学方法

采用IBM公司统计分析软件SPSS23.0分析本研究中统计学数据,以(例数/百分比)[n(%)]表示计数资料,计量资料采用均数±标准差(x̄±s)表示,比较采用t检验;统计数据P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

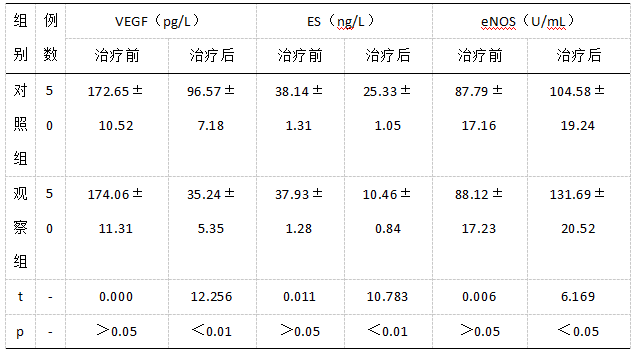

2.1对比两组治疗前后血管内皮功能

治疗前两组VEGF、ES、eNOS等水平无差异(P>0.05),治疗后观察组各项血管内皮功能均优于对照组,组间有差异(P<0.05)。见表1。

表1两组治疗前后血管内皮功能

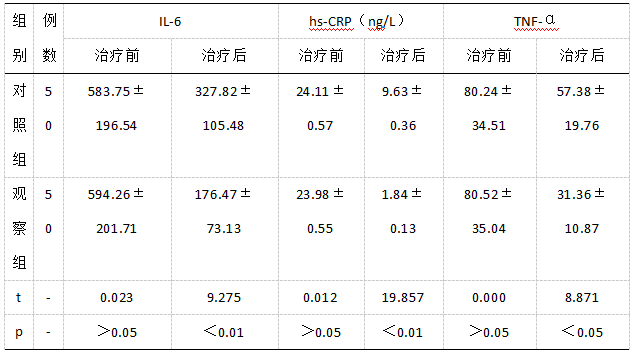

2.2对比两组治疗前后炎性因子水平

2.2对比两组治疗前后炎性因子水平治疗前两组IL-6、hs-CRP、TNF-α等水平无差异(P>0.05),治疗后观察组各项炎性因子水平均优于对照组,组间有差异(P<0.05)。见表2。

表2两组治疗前后炎性因子水平

2.3对比两组治疗前后氧化因子水平

2.3对比两组治疗前后氧化因子水平

治疗前两组SOD、MDA等水平无差异(P>0.05),治疗后观察组各项氧化因子水平均优于对照组,组间有差异(P<0.05)。见表3。

表3两组治疗前后氧化因子水平

3讨论

3讨论

川崎病是一种1962年首次发现的急性发热出疹性小儿疾病,自发现以来逐渐成为儿童后天性心脏疾病的主要患病因素,据相关数据显示[8],未经治疗患儿发生严重心血管并发症几率约为20%,经治疗后发生心肌炎、心肌梗死等并发症死亡率约低于1%,且目前对该病发病因素尚未确定。川崎病主要病理特征表现为患儿血管内呈现炎性应激状态,对血管壁造成影响,血管通透性提高,逐渐出现体温升高、粘膜充血、淋巴结肿大、免疫功能异常、手足肿大等症状,对患儿健康及生命造成严重威胁[9]。

阿司匹林是一种水杨酸衍生物,通常用于治疗发热、神经痛、流感等疾病,近年来发现该药物可抑制血小板聚集,对川崎病可能出现的血栓、心肌梗死等疾病有一定预防效果[10]。地塞米松是一种人工合成的皮质类固醇药物,具有一定抗炎、抑制免疫等效果,对过敏、炎症及川崎病患儿均有一定疗效。有研究指出,治疗川崎病患儿使用阿司匹林退热效果值得肯定,但抑制血小板聚集效果并未达到临床预期,且糖皮质激素药物对儿童生产由一定抑制作用。本次研究结果显示,治疗后观察组VEGF、ES、eNOS等血管内皮功能、IL-6、hs-CRP、TNF-α等炎性因子、SOD、MDA等氧化因子水平均优于对照组,组间有差异(P<0.05)。注射丙种球蛋白为患儿机体输送大量抗体,使抗原和抗体相互作用灭杀致病物质,从而达到缓解机体应激状态的效果[11]。川崎病患儿血管处于炎性应激状态,增强内皮细胞活性,导致血管内皮层刺激加重,进一步增加血管通透性,形成恶性循环并严重损伤心血管[12,13]。机体氧化应激对川崎病血管损伤有直接相关性,SOD是机体超氧阴离子自由基抗氧化剂,MDA水平则直接反映内皮细胞受自由基损伤程度,由此可见高氧化应激可增加过氧化程度,适当大量炎性细胞、氧自由基,对小血管的损伤程度随之上升[14]。本次研究结果表明,丙种球蛋白可有效降低IL-6、hs-CRP、TNF-α等炎性因子水平,缓解机体炎性应激状态,对病情转归及机体恢复均有积极效果,这也与Mccrindle BW等人研究结果一致[15]。

综上所述,为进一步提高临床疗效,本次研究对川崎病患儿采用阿司匹林、大剂量丙种球蛋白联合治疗方案,可有效改善患儿血管内皮功能,缓解机体炎性应激、氧化应激状态,值得推广。

参考文献

[1]余淋,陈明群,罗立权等.丙种球蛋白联合阿司匹林治疗川崎病患儿的临床效果及对CRP、TNF-α、IL-6水平的影响[J].医学综述,2017,23(11):2270-2273.

[2]Xie T,Wang Y,Fu S,et al.Predictors for intravenous im munoglobulin resistance and coronary artery lesions in Kawasa ki disease[J].Pediatr Rheumatol,2017,15(1):17.

[3]李冬娥,周瑞,陈名武.不同剂量丙种球蛋白治疗小儿川崎病的临床疗效[J].中华全科医学,2019,17(6):944-946.

[4]Xu M,Jiang Y,Wang J,et al.Distribution of distinct subsets of circulating T follicular helper cells in Kawasaki disease[J].BMC Pediatr,2019,19(1):43.

[5]闵锋,朱少元,李娇春.丙种球蛋白应用时间对川崎病患儿退热时间以及冠状动脉损伤的影响.东南大学学报(医学版),2016,35(1):50-53.

[6]黄铮.美国心脏病学会(AHA)川崎病诊断指南[J].岭南心血管病杂志,2003,19(4):301.

[7]刘芳,李晓春.细胞因子谱、降钙素原、D-二聚体对预测小儿川崎病冠脉损伤的临床意义[J].安徽医药,2018,22(8):1499-1502.

[8]沈杨,单晶,刘光辉等.丙种球蛋白联合阿司匹林肠溶片治疗川崎病的临床研究 [J]. 中国临床药理学杂志,2017,33(23):2347-2350.

[9]Dietz SM,van Stijn D,Burgner D,et al.Dissecting Kawasakidisease:a state-of-the-art review [J].Eur J Pediatr,2017,176(8):995-1009.

[10]Dallaire F,Fortiermorissette Z,Blais S,et al.Aspirin dose and prevention of coronary abnormalities in Kawasaki disease [J].Pediatrics,2017,139(6):e20170098.

[11]赵有丽,刘彩霞.阿司匹林联合大剂量丙种球蛋白治疗小儿川崎病的疗效及对血清脑利钠肽指标的影响[J].川北医学院学报,2018,33(2):166-168.

[12]钱颖,王有成,方晓丹等.大剂量丙种球蛋白联合阿司匹林对川崎病患儿T淋巴细胞亚群、血管内皮因子、炎症因子水平的影响.中华全科医学,2017,15(3):454-456.

[13]宋祥晖,罗志东.川崎病中的丙种球蛋白使用时机及对患儿肿瘤坏死因子α的影响[J].中国医学创新,2018,15(32):14-18.

[14]胡春艳.双嘧达莫联合阿司匹林、丙种球蛋白对川崎病的有效性与安全性研究[J].中国现代药物应用,2019,13(12):108-110.

[15]Mccrindle BW,Rowley AH,Newburger JW,et al.Diagnosis.treatment.and long-term management of Kawasaki disease:a scientific statement for health professionals from the American Heart Association[J].Circulation,2017,135(17):e927.