一、引言

教育信息化2.0行动要求以2022年为结点,要逐步实现“三全两高一大”的战略发展目标,即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校、信息化应用水平和师生信息素养普遍提高、建成“互联网+教育”大平台。为促进教育信息化2.0的实现,教师们更应该注重提升自身的信息素养。随着信息技术的普及,信息技术在教育过程中占据了重要地位,教师如何利用信息技术手段提升自身的教学能力也是当前教师应需着重思考的事情。TPACK作为国内外学者承认的能够全面测量教师的学科教学与信息技术整合能力较成熟的框架,能够从多种维度、多种层面全方位的分析目前阶段教师将信息技术与课堂深度融合水平。教师能够通过TPACK的测量结果,针对课程整合能力结果显示的弱项维度进行重点提升。

小学数学最大的特点就是抽象性比较高,对小学生的逻辑思维能力有一定的要求,课堂由教师个人独立完成,易使小学生丧失对数学的兴趣,对数学课程形成枯燥乏味的印象从而影响小学生对知识的完整理解。2022年义务教育数学课程标准中提倡要促进信息技术与数学课程融合,合理利用信息技术手段打破数学学科抽象性壁垒,丰富学生的学习资源,将生动的教学活动融入课程教学内容中,创设合理的信息化学习环境,促进学生学习素养的提升。可见在教育信息化2.0时代中,教学中应用信息技术的能力对于教师的教学效果和学生的学习效果都至关重要,所以了解教师在小学数学教学中将信息技术与课程内容深度融合的现状并分析存在的问题,为提升小学数学教师在课堂中应用技术的水平注入了现实意义。

二、研究设计与实施

(一)调查问卷的设计

为了探究小学数学教师信息技术与课程深度融合能力现状,本研究利用了Schmidt等人设计的TPACK量表,并结合小学数学教师的特点对部分题目进行了调整,最终形成共有31道题项的小学数学教师信息技术与课程深度融合量表,各题项均采用五点计分形式计分。

(二)数据收集

本研究通过问卷星软件完成问卷的分发和数据的收集工作,将问卷向参与2021年国培计划的29名小学乡村数学教师及159名小学城市数学教师进行发放,其中男性教师共27人,女性教师共161人。当场回收问卷共188份,有效问卷共188份,问卷回收率为100%。

(三)信度效度的分析

将收回的数据通过SPSS26.0进行信效度检测,本量表中各分量表内部一致性Cronbach α均大于0.889,总体一致性Cronbach α为0.972;问卷的KMO值为0.953,卡方检验具有显著性,此量表信效度良好。

三、研究发现及影响因素分析

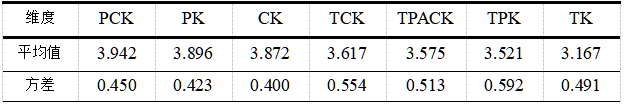

根据教师们问卷中不同维度的测量结果来看,PCK、PK、CK、TCK、TPACK、TPK、TK七个维度中平均值由高到低分别为3.942、3.896、3.872、3.617、3.575、3.521、3.167,其中教师PCK均值最高;教师TK均值最低。具体数值如表1所示。可见,小学数学教师的得分虽处于中等偏上水平,但在各维度成绩中仍有提高的空间。

表 1七项分类描述统计

表 1七项分类描述统计

根据教师们的不同特点,将教师们的特点按照以下六个维度划分,分别是:性别、年龄、教龄、学历、职称、地区。根据特点的区分度数量划分,性别和地区仅有两项,采用独立样本T检验进行检测。年龄、教龄、学历、职称有4-5项不等,采取单因素ANOVA检验进行检测,得到的结果如下:

(一)不同学历教师的信息技术与课程融合能力有差异

学历被划分为四个层次,分别是专科学历、本科学历、硕士学历、博士及以上学历。根据单因素变量ANOVA检验结果可见在TCK、TPK、TPACK维度中硕士学历教师与本科学历教师的课程融合能力存在差异性,即本科学历教师的课程融合能力低于硕士学历教师。本科学历教师在技术与课程内容融合方面、技术与教学方法融合方面、课程技术教学方法整合方面都有一定的提升空间。

(二)不同教龄教师的信息技术与课程融合能力有差异

教龄被划分为五个层次,分别为0-2年、3-5年、6-10年、11-19年及20年及以上。其中20年及以上教龄的教师比较多,占比例为48.936%。根据单因素变量ANOVA检验结果可以看出0-2年教龄的教师成绩与11-19年教龄教师及20年及以上教龄教师间成绩有明显差距。

产生差距的原因可能是教学年限较长使得教师对于课程内容与学生特点的把握比较准确,对于课程的内容能够利用合适的教学法来指导学生学习,对于课程内容与教学法的结合也更加游刃有余。而对于刚刚步入岗位的新手教师来说,对于课程的内容和方法把握的还没有那么熟练,对于学生也比较陌生,所以新手教师与老教师在课程融合能力方面产生了成绩的差异。由此可以看出,新手教师在教学中需认真向教学年限较长的教师学习,弥补能力差异。

通过访谈内容得知,教师们通常应用的技术都仅停留在PPT、几何画板等简单的办公软件中,对于学科类的专用软件应用的比较少。新手教师也可以利用自己对于技术的熟练掌握程度,在通透理解教学内容的前提下,利用技术手段弥补教学年限的差距,将自己的创新性想法加入到课程中。

(三)不同地区教师的信息技术与课程融合能力有差异

地区分为城市地区与乡村地区。采用独立样本T检验得出城市地区教师的成绩大于乡村地区教师的成绩。城市教师在课程与教学方法上也普遍优于乡村教师,乡村教师会通过城镇内的教师培训来提升自己的教学水平,但这些教学方法都来源于其他教师,缺少对于教学方法的创新与推敲,也少了对于学生的适应性改变。

城市地区教师与乡村地区教师的成绩差异有很多因素共同影响,最明显的一点是城市地区教师与乡村地区教师身处的环境及地域不同,城市地区学生与乡村地区学生对于科学技术的理解也存在差异。所以教师在教学时不仅要考虑教学内容与方法的匹配程度,还要考虑设计好的教学内容与学生的认知及理解程度是否相匹配。如果教学方法与学生认知脱节,学生需要分配精力去学习技术相关的知识内容,这就会导致教学主次不明,影响学生学习效率。

(四)不同职称教师的信息技术与课程融合能力有差异

职称分为未定级教师、三级教师、二级教师、一级教师、小副高及以上教师五种层级。其中一级教师与小副高及以上教师在PK成绩上优于未定级教师。一级教师的成绩在PCK维度上优于未定级教师的成绩。根据数据分析得出,职称与PK、PCK的皮尔逊相关性系数分别为:0.196和0.181。但是对于每一个教师来说,教学起点都是公平的,随着教学年限增长和自我不断学习,教学水平上也会有明显的进步。

六、对策与建议

(一)持续提升教师的信息技术水平

根据教师们的均值测量结果可以看出,教师们TK维度下的水平低于其他维度平均水平。随着信息技术水平不断提升,对于教师关于智能设备的终身学习能力也有一定的要求,教师不仅要帮助学生深刻理解学科内容,还要不断接受和学习新兴的智能工具,保持开放的学习心态,能熟练将智能工具与课程内容相结合,以适应时代发展的需求。这也是全面提升教师信息技术与课程深度融合能力最基本的体现,也是提升教师TK水平最根本的办法。

(二)优势互补,提升教师信息技术与课程深度融合能力

根据数据分析发现新手教师在课程与教法上距教龄较长的教师有一定差距,原因在于新手教师对于教材内容及学生的学习情况把握的并不清晰,这样的情况需要新手教师在刚刚步入岗位时虚心的向有经验的教师学习,同时,新手教师在教学过程中要积极的请有经验的教师帮助磨合课程。在备课阶段也可以多观看优秀课程案例,向优秀教师学习课程内容的讲解方式。

在教师着重提升自身能力的同时,各教育部门也要给予一定的帮助,各学校可以针对教师们的薄弱项进行培训,由本校内有突出成绩的教师作出报告,向其他教师分享教学或自学过程中的心得体会,激发教师们的良性竞争与创新性教学深度融合,帮助教师补齐自身短板,增强教学的思考能力和对新知识的学习能力,全方面提升教师的自身素质。学校内也可以设置独属学生的在线学习档案,供教师填充学生信息,班主任也可以在同一时间了解学生各科的学习能力与不足,一方面解决了不同学科教师对同一学生学习状态信息不对的问题,另一方面解决了教师们通过测试成绩延迟了解学生阶段学习情况的问题。

(三)关注乡村地区教师,提供更多教学资源支持

根据访谈结果来看,城市地区教师与乡村地区教师在教学设备中就存在明显的差距,大部分城市地区教师都能够利用学校已有的在线教学设备与教学内容相结合,使课堂变得丰富多彩,但乡村地区教师中仅有少部分教师了解过这些设备,并没有将设备与课程内容进行融合。为了弥补这种教学设备上的差距,教育部门仍应做出巨大的努力。教育部发布的《教师法(修订草案)(征求意见稿)》中提到实行轮岗制度促进不同地区教育公平化的开展。有效缩短乡村地区教师与城市地区教师的课程融合能力差距。

将不同的技术应用到不同学科中去,将课程内容与不同门类的技术进行融合,进行创新性的尝试,为教师们在教学技术层面中的创新应用提供想法。一来鼓励教师们在教学中应用技术手段优化教学效果;二来为苦于创新无法的教师们提供教学技术应用的可行性;三来也可通过合适的技术手段为教学增加适当的互动性,提升学生在学习过程中的专注度。在教学中采取合适的教学手段比盲目的教授学生知识更重要,不光要应用适合的教学手段,更重要的是要考虑学生的接受程度及适应程度采取合适的教学手段。不能急于求新而忽略了学生的接受能力。

(四)树立终身学习理念,提升教师自身的职业素养

分析数据显示不同职称及年龄的教师间也存在信息技术与课程深度融合的差距,可以采用新老教师优势互补、师徒结对的办法弥补职称与年龄带来的差距。现如今的网络为教师提供了多功能的软件及学习工具,各年龄段的教师都应该保持持续学习的状态,跟上信息科技发展的速度。教师作为学生的指路人,更好的应用网络带来的便利也会帮助学生正确认识互联网为学习带来的便利。“双减”政策的提倡更要求教师要将知识高效的传给学生,这对教师的要求更高。

技术如今对于教师教学的影响更加广泛,教师可以通过收集教学数据针对网络上的教学创意进行自我融合整理,再将网络与教学内容有机的结合起来。达到在有效的教学时间内,激起学生的学习兴趣,培养学生深度学习的能力,提升学生的学习效率。也可以应用网络技术收集学生的学习数据并分析,使教师更加了解学生的学习状况,并且这种学习分析情况也可以与家长对接,形成更加和谐的家校合作。

七、总结

本研究通过对188名小学教师进行调查,得到了教师们的信息技术与学科的深度融合能力现状,并针对教师们目前现状及遇到的问题提出了持续提升教师的信息技术水平、树立终身学习理念,提升教师职业素养、优势互补,提升信息技术与课程融合能力、关注乡村教师,提供更多教学资源支持等建议,以求对未来教师的教学提供参考及借鉴。

参考文献

[1]申思.教育信息化2.0背景下小学数学课堂教学策略分析[J].读写算,2021,(28):1-2.

[2]林琳;沈书生;赵安琪;胡翰林;杨晨.优势与挑战:设计思维支持下的数学与3D打印融合研究[J].远程教育杂志,2021,39(06):85-94.

[3]陈明枝.教育信息化2.0背景下中职数学教学模式创新实践研究[J].现代职业教育,2021,(44):16-17.

[4]宋旭升.教育信息化2.0时代中小学教育创新模式探究[A].中国管理科学研究院教育科学研究所.2021教育科学网络研讨会论文集(五)[C].中国管理科学研究院教育科学研究所:中国管理科学研究院教育科学研究所,2021:105-107

[5]贾雪姣.高职教师TPACK现状调查及培养路径分析[J].当代职业教育,2021,(06):50-56.

[6]张黎;赵磊磊.TPACK视域下中小学教师信息化教学影响因素研究——基于J省中小学教师的调查[J].开放学习研究,2021,26(04):8-15.

[7]陆霞.学前教育师范生TPACK:影响因素及培养策略[J].中国教育信息化,2021,(18):55-60.

[8]赵艳;赵蔚;李绿山;刘东亮.学习分析视域下小学教师整合技术的学科教学知识(TPACK)研究——以东北C市为例[J].现代远距离教育,2015,(05):42-48.

[9]孙一航.高中数学教师TPACK成长路径研究[D].厦门:集美大学,2021.

[10]纪亚会.浅谈开展小学数学翻转课堂教学的策略[J].天天爱科学(教学研究),2021,(12):53-54.

[11]周莹;莫宗赵.我国TPACK研究的回顾、反思与展望[J].黑龙江高教研究,2019,37(08):59-64.

作者简介:刘萱(1998-),女,吉林松原人,在读硕士研究生,研究方向:在线学习、信息技术与课程融合。

通讯作者:赵艳(1982-),女,内蒙古宁城人,副教授,研究方向:在线学习、信息技术与课程融合。