在临床中,精神分裂症属于慢性病的一种,药物是常见治疗手段,以活动减少、情感反应平淡、意志活动减退等为主要特征,受病情特殊性的影响,患者极有可能出现悲观、抑郁等症状,加剧病情,延长治疗时间。本文主要就心理护理干预对改善精神分裂症患者抑郁症状的临床效果进行研究、分析,现报告如下。

1、资料与方法

(1)一般资料

本次入选人员均选自2019年10月至2020年10月我院收治的精神分裂症抑郁患者(60例),采取数字随机法将其分为对照组(30例)和观察组(30例)。其中,对照组的男性患者占比较大,男女比例为16:14,年龄范围为27至59岁;观察组的男性患者同样占比较大,男女比例为18:12,年龄范围为28至59岁。将患者的一般资料予以分析、比较,没有发现数据间存在明显差异,无统计学意义(P>0.05)。

(2)方法

在实际的护理中,对照组实施常规护理,即保持病房干净、卫生,严格遵医嘱开展各项护理操作,发现异常及时通知医生,并协助医生做好处理等;观察组则是在常规护理的基础上强化心理护理干预,主要内容:加强与患者的沟通、交流,让患者间进行自我介绍,促使患者能够熟悉彼此,并构建和谐的护患关系,充分发挥引导作用,缓解或减轻患者的不良心理;强化对患者的宣教,为其讲解心理护理相关知识,包括实施规则、目的等,对护理内容进行明确,有利于提高患者的依从性,促使其做好心理准备;采用场景模拟的形式开展游戏,可设计一些具有挑战性的项目,让患者间多交流、沟通,树立协作意识,有利于促进患者个体主观能动性的提高,同时也需鼓励患者要善于发现游戏中的问题,并进行解决,学会自我调整心态,并合理的诱导患者将不满等负面情绪发泄出来,缓解患者的心理压力;组织患者参与主题演讲活动,让患者讲述参加游戏后的体验效果,发现自我,勇敢的面对自身人格缺陷,有利于帮助患者重塑价值观。在开展心理护理的过程中,护理人员需在基于患者心理特征、家庭、心理问题等前提下,对抑郁症原因进行分析,提供个性化疏导干预,增强患者的心理调节能力,鼓励患者勇敢面对自己的病情,积极配合治疗,同时还需进一步对患者的共性心理问题进行了解,纠正患者的错误认知,重视对患者家属的心理教育,以改善家庭与社会人际关系。另外,还需落实支持性心理护理,主要包括用药指导、心态指导等,护理人员要指导患者如何正确识别药物,遵医嘱用药的重要性,强调药物疗效、可能出现的不良反应等,避免患者擅自调整用药剂量或更换药物等;为患者及家属讲解精神分裂症治疗方法、复发征兆等,引起他们的重视,让家属要时常陪伴在患者左右,让患者感受到来自亲人的关心与关爱,避免患者产生孤独感,此过程中家属也起着辅助监督作用,这主要是因为精神分裂症抑郁患者受到刺激后,极易做出自残、自杀等行为,家属的全程参与可进一步保障患者的安全[1-2]。

(3)观察指标

在精神分裂症抑郁护理中实施不同护理干预后,相关医务人员要密切观察患者的临床表现,采用HAMD自量表及GQOLI-74量表分别评估其抑郁心理及生活质量,认真记录。

(4)统计学方法

本研究中所有数据的处理,均使用SPSS20.0统计学软件进行,计量、计数资料的检验分别予以t、X2进行,P<0.05说明有统计学意义。

2、结果

(1)抑郁心理

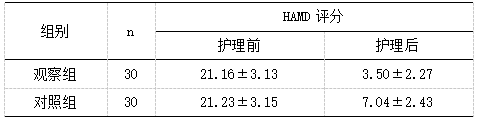

观察组在精神分裂症抑郁护理中实施心理护理干预后,患者的不良心理得到了有效的缓解,精神状态改善明显,评分呈良好趋势,反观实施常规护理的对照组则相对较差,组间数据差异明显,满足了统计学条件(P<0.05)。见表1。

表1两患者的HAMD评分比较

(2)生活质量

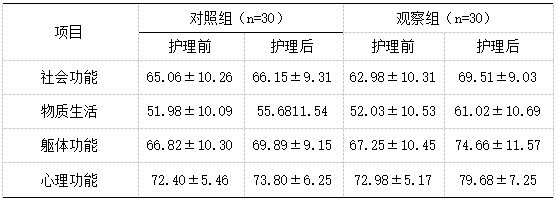

观察组在精神分裂症抑郁护理中实施心理护理干预后,患者的生活质量得到了明显的提高,各指标评分呈良好状态,,反观实施常规护理的对照组则相对较差,组间数据差异明显,满足了统计学条件(P<0.05)。见表2。

表2两组患者的生活质量比较

3、讨论

精神分裂症属于临床常见病,病因尚未得到明确,具有隐匿性特点,患者往往伴有认知,抑或是社会功能障碍,需要长时间的服用抗精神药物。同时,受长期服用抗精神药物的影响,患者极有可能出现不良反应,病情反复的可能性较高,这就会打击患者的治疗信心,增加患者的心理压力,从而产生焦虑、抑郁等情绪,对此心理护理的落实就显得尤为重要。在实际的护理中,通过精神、认知等干预,可强化患者对人际问题的认知,进一步缓解或消除患者的不良心理,促使患者认可自己,学会理解,有利于提高患者的幸福感,从而达到改善患者生活质量的目的。

综上,针对精神分裂症抑郁患者而言,心理护理干预的落实,有利于整体治疗效果的提高,值得推广、应用。

参考文献

[1]许丽霞,王秀芬,孙惠萍,等.心理护理干预对抑郁症患者临床疗效的影响[J].护理实践与研究.2018,2(01):67-70.

[2]王桂花,张建欣.心理干预改善精神分裂症患者抑郁症状的效果分析[J].内蒙古中医药.2018,8(14):23-30.