带状疱疹病毒既原发感染后一直潜伏于神经节内,当机体免疫力降低病毒激活将随着感觉神经的播散呈现皮节分布的水疱。其属于神经病理性的一种疼痛,所指是带状疱疹愈合后连续一个月以上的疼痛,其具备持续性、烧灼痛、刀割痛、跳痛、间歇性针刺痛等特点,伴有感觉异常、迟钝或者痛觉过敏等。部分病人皮损消退后仍然持续性疼痛,将其称为带状疱疹神经痛[1-2]。带状疱疹神经痛比较剧烈,药物难治,进而使病患的生活质量受到严重影响[3]。我院为研究不同治疗镇痛方式后的临床价值特进行此次实验,现报告如下。

1 资料与方法

1.1基础资料

根据随机数字表法将选取的于2021年5月至2022年5月之间本院接收诊治的40例带状疱疹神经痛老年患者平均分为对照组和实验组各20例,所有病例自愿参与研究,同时签署相关同意书。实验组中男性13例,女性7例,年龄为55-75岁,平均年龄为(65.00±1.52)岁;对照组中8例女性,12例男性,年龄为56-65岁,平均年龄在(65.50±1.72)岁;两组老年病例的性别与年龄的数据在基础资料中无明显的差异,无统计学对比意义(P>0.05)。

纳入标准:符合诊断标准者;病变部位腹部、胸肋部、腰背部者;均为单侧神经受损者;带状疱疹愈合后疼痛时间>1月者;无法耐受药物不良反应者。

排除标准:不符合诊断标准者;合并糖尿病血糖控制不佳者;心、肺、肾等严重系统性疾病者;恶性肿瘤者;自身免疫性疾病者;皮损未愈合者;合并感染性坏疽者;精神异常者;凝血功能异常者;穿刺部位有感染灶、肿瘤者。

1.2方法

1.2.1给予对照组进行脊髓电刺激治疗,方法:病人呈俯卧位,通过Tuohy 针做硬膜外穿刺,在DSA室X线引导下将8触点硬膜外刺激电极经过穿刺针放在后硬膜外侧后间隙置入,使第3、4触点处于疼痛剧烈的神经节段。术中外部刺激器连接电极, 初始电刺激参数:脉宽60-80μs、频率60-80 Hz、刺激强度0.8—3.2V。调节刺激强度,直至病人神经节段支配区产生麻刺感,并且覆盖疼痛区域。麻刺感主要以病人感觉进行退出Tuohy 针,将电极导线贴在皮肤上,采取10日体外电刺激治疗,10日后取出。

1.2.2予以实验组在脊髓电刺激基础上使用脉冲射频,详细内容:病患取俯卧位,将薄枕垫于腹部。穿刺点在患侧棘突间隙旁1.0-1.5cm处,术区消毒,铺无菌巾。穿刺点做局部麻醉,在穿刺点将射频穿刺针置入,穿刺针和水平位成45°角,穿刺在DSA室X线下进行,使针尖处于侧位椎间孔后上的1/3象限,正位像是两侧小关节和上椎弓根下缘的连接处。将0.3-0.5ml造影剂通过穿刺针注射,X线下可以看见造影剂沿神经根走形弥散。测试运动神经:频率2Hz、0.2-0.4 V,相应节段出现肋间肌颤动、跳动感直至胸和腹部;测试感觉神经:频率50Hz、0.2-0.4V,病人出现麻刺感、温热、过电感覆盖疼痛区直至胸或腹部。脉冲射频:根据患者的耐受程度,温度42 ℃,频率2Hz,脉宽20ms,持续脉冲2个周期,120s为一周期,周期间隔时间为15s[4]。

1.3观察指标和分析

1.3.1分析实验组、对照组采用不同治疗后的镇痛效果,结果为无效:VAS评分低于50%.有效:VAS 评分在50%-75%。显效:VAS评分下降大于75%。有效率=(显效+无效)/总例数×100%。

1.3.2评价对照组、实验组接受不同方式镇痛前后的评分状况,满分为100分,分值越高、疼痛越严重。

1.3.3比较两组的病人实施不同镇痛治疗后的满意度,结果为满意、一般满意、不满意,满意度=(一般满意+满意)/总例数×100%。

1.3.4观察两组患者进行不同治疗后的睡眠质量状况,分值愈高,睡眠愈好,总分100分。

1.4统计学方式

数据分析依照SPSS17.0统计学软件,计数资料如满意度通过χ2检验,以(n,%)代表,计量资料如疼痛情况使用t检验,以(x̄±s)表示,当P<0.05时,代表有统计学意义。

2结果

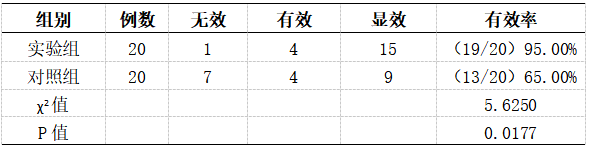

2.1比较各组的临床效果

镇痛治疗后,实验组的整体效果优于对照组的临床效果,数据的统计学对比意义成立(P<0.05),详细见表1。

表1临床有效率对比(n,%)

2.2观察两组的疼痛状况

镇痛治疗后,对照组的疼痛评分高于实验组疼痛评分状况,两组之间的差异存在一定的统计学意义(P<0.05),具体如表2。

表2 疼痛评分对比[(x̄±s)分]

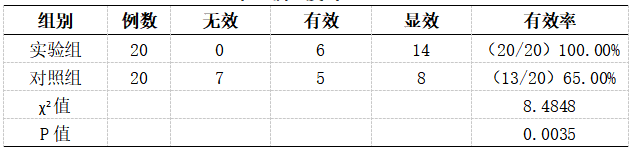

2.3对比两组满意度

镇痛治疗后,实验组病人对治疗的满意度高于对照组的病患满意度,数据的统计学差异成立(P<0.05),实验数据如下。

表3满意度对比(n,%)

2.4评价各组的睡眠质量

镇痛治疗前,实验组的病人睡眠质量评分54.29±3.49,对照组的睡眠评分55.91±3.72,T值=1.8244,P值=0.0728;治疗后,实验的睡眠评价90.34±2.52,对照组的评价83.92±2.75,T值=9.8874,P值=0.000;实验组优于对照组,各组数据之间的差异有统计学意义(P<0.05)。

3讨论

带状疱疹神经痛属于神经病理性疼痛中的一种,是由于躯体感觉神经系统遭到损害而引发的疼痛反应[5]。例如:三叉神经痛、脊髓损伤、糖尿病神经痛等均属于神经病理性疼痛[6]。神经病理性疼痛的临床表现是消除疼痛刺激后仍然存在和保持着一种病理状态[7],其性质有烧灼样、针刺样、刀割样等,另外还有痛觉超敏、自发性疼痛,其对日常的无害性刺激一般表现为痛觉过敏[8]。疼痛属于是警告性机体适应性的一种保护信号,由于其会影响病人的睡眠、饮食、活动,进而引发焦虑、恐慌的心理状态,以此形成病理性慢性疼痛的一种综合征。带状疱疹神经痛的本质是神经病理性疼痛,其具有较长的患病时间,带状疱疹神经痛的特点就是慢性疼痛[9]。带状疱疹神经痛主要因带状疱疹病毒激活免疫反应或者炎症反应,从而导致中枢神经元或者周围神经元出现慢性、复杂性的神经病理性疼痛[10]。尽管该病具备自限性,实际上要想缓解需要经历半月左右时间,同时还有可能发生或者遗留并发症,带状疱疹神经痛就是其比较严重并且常见的一种并发症,因此病患由于疼痛而降低病人的心理情况、机体技机能、生活质量等,以上情况反而会加剧疼痛,进而严重困扰病人的日常生活,同时加剧社会医疗负担以及家庭经济负担。治疗该病的首选就是药物治疗,但是药物治疗难以控制疼痛,而且因大剂量以及长期使用镇痛药物反而会产生诸多的不良反应,同时带给病人不同程度的心理压力和经济压力[11]。脊髓电刺激主要是通过刺激脊髓后柱的粗神经纤维、厚髓鞘来逆行干扰薄髓鞘和细神经纤维痛觉信号的传递,以此抑制疼痛。同时还可以促使植物神经系统兴奋性降低、脊髓背角炎症因子释放得以调节、突触重塑诱导神经。其可以刺激受损周围神经向背角神经元发放异常信号,致使痛觉过敏、超敏。脊髓电刺激还能有效抑制神经疼痛信号的传递、兴奋性的调控。此方式可以保证神经组织不被破坏,但是常见并发症是设备故障、感染、电极移位等。围术期最常见的并发症是感染。脉冲射频主要利用射频仪器将脉冲式电流发送于针尖处的神经组织,使局部组织呈现高电压,组织温度升高可以在脉冲间断期扩散,从而使周围组织温度低于或者等于42℃。脉冲射频的机制是可以阻断神经的痛觉传导。其主要抑制C纤维动作电位的传导,使得离子通道的物质转运得以调整,进而影响感觉神经代谢,其优势是具备持续性以及可逆性。通过加强频率、脉宽可以改变电脉冲密度,进而增加电脉冲的能力输送,使治疗效果得到显著提高。为了验证其临床价值,选取我院患者进行研究,结果表明:实验组的镇痛效果、治疗后的疼痛评价、镇痛满意度、睡眠质量等方面均优于对照组,数据对比P<0.05。

综上所述,脊髓电刺激治疗无感染、脑脊液漏、机器故障、肢体无力等症状, 脉冲射频具有较高的并发症,所以两种治疗结合使用的安全性较高,病患依从性较好,可以有效改善疼痛情况,减轻病人痛苦,降低其心理和经济压力,使其生理功能、睡眠质量、生活质量均得以明显的提高,此方式具有临床使用和推广的价值。

参考文献

[1] 王翔奕,刘世伟,张进.脉冲射频与脊髓电刺激治疗亚急性带状疱疹神经痛的比较[J].中华疼痛学杂志,2021,17(2):160-165.

[2] 吐尔逊娜依·阿布都热依木,赵秋鹤,常成.Th17/Treg细胞与带状疱疹后神经痛的相关性分析[J].中国疼痛医学杂志,2022,28(5):388-391.

[3] Lin CS,Lin YC,Lao HC,Chen CC.Interventional Treatments for Postherpetic Neuralgia:A Systematic Review[J].Pain Physician,2019,22(3):209-228.

[4] 张中义,司马蕾,刘波涛,等.脊髓电刺激与脉冲射频治疗老年带状疱疹神经痛的临床研究[J].中华神经医学杂志,2019,18(10):1025-1030.

[5] Cohen EJ.Commentary on Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia[J].Clin Infect Dis,2021,73(9):e3218-e3219.

[6] 安建雄,张建峰.周围神经病理性疼痛新学说:全神经损伤[J].中国疼痛医学杂志,2022,28(10):724-732.

[7] Baron R,Binder A,Wasner G.Neuropathic pain:diagnosis,pathophysiological mechanisms,and treatment[J].Lancet Neurol,2010,9(8):807-19.

[8] 杜涛,袁文茜,曹伯旭,等.慢性神经病理性疼痛[J].中国疼痛医学杂志,2021,27(07):481-485.

[9] 吴亮,杨星兴.探讨普瑞巴林治疗带状疱疹后遗神经痛的止痛机制及疗效[J].海峡药学,2021,33(12):144-148.

[10]陆谛,薛朝霞,余欢,等.难治性带状疱疹后神经痛危险因素分析[J].安徽医药,2021,25(08):1596-1600.

[11]徐富兴.短时程脊髓电刺激治疗脉冲射频后复发性带状疱疹后遗神经痛的临床研究[D].河南:郑州大学,2021.