一、引言

课程思政是对高校落实立德树人根本任务,铸就教育之魂的理念创新和实践创新[1]。课程思政是对新时代教师教书育人职责的深化和拓展,是对教育理念的发展。2020年6月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,《纲要》中指出在高校价值塑造、知识传授、能力培养“三位一体”的人才培养目标中,价值塑造是第一要务。这就需要教师在教学实践过程中始终坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。《工程力学》课程是高等院校工科大学生的一门重要的技术基础课,涉及众多的力学学科分支与广泛的工程技术领域,是一门理论性较强、且与工程技术联系极为密切的应用基础学科。在工程力学课程的教学过程中,坚持知识传授与价值引领相统一,坚持显性教育与隐形教育相统一[2]。深度挖掘本课程中蕴含的思政教育元素,例如,通过分析实际工程事故来引入课题;课堂教学中引入力学发展史的介绍,揭示杆件强度、刚度、稳定性等知识的发生和发展过程;介绍中国在力学方面的成就、介绍科学巨匠的事迹和科学精神等。在工程力学课程教学中融入思想政治教育,不仅大大提高了学生的学习兴趣,而且帮助学生树立批判性思维和精神,培养学生的创新思维和创新精神,提高学生的人文素质和综合能力。本文以工程力学课程中核心知识点“提高梁弯曲强度措施”为例,介绍将思政教育融入课堂教学的探索与实践。

二、教学设计

课程思政建设就是要寓价值引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观和价值观。这就需要教师在教学过程中将思政元素渗透在教学的每个环节,自然而然的将“道”像“春雨”一样传递给学生。

提高梁弯曲强度这个知识点属于《工程力学》课程中第11章弯曲应力的教学内容。这个知识点是本课程的核心知识点,主要讲授提高构件弯曲强度的主要措施和理论依据,引导学生在工程中认识、提出力学问题,培养学生利用力学知识研究、解决问题的素质和能力。结合课程特点和思政要求,将本节内容的教学目标解构为知识目标、能力目标和素质目标。

知识目标:了解提高弯曲强度的主要措施;掌握措施的理论依据,认识工程中的梁的合理设计。

能力目标:掌握将力学基本理论用于解决工程实际问题的方法,从梁结构的优化设计中培养学生科学、严谨的创造性思维和研究性思维。

素质目标:通过案例教学,塑造工程师爱岗敬业的使命感和责任感,培养安全、节约的工程素质和可持续发展理念。

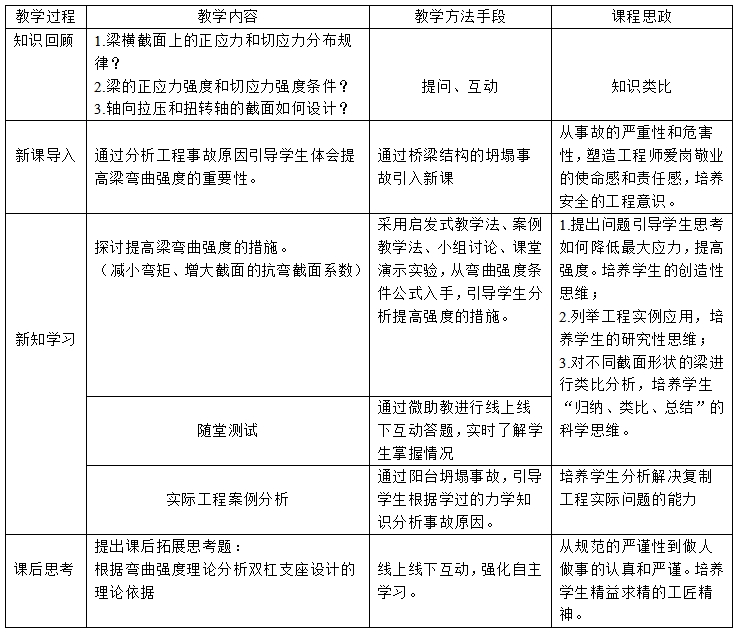

“提高梁弯曲强度措施”这节课,教学的重点是让学生了解什么是梁构件的合理设计,同时掌握如何进行梁强度的合理设计;一方面对前面所学的梁的内力、梁的应力和梁的变形知识进行总结,另一方面理论结合实际加强学生对工程结构的认识以及掌握梁结构合理设计的基本方法。本文从教学内容和教学目标出发进行了课堂的教学设计和组织,总体设计思路见表1.

表1教学总体设计

三、教学实践

(一)新课引入

通过1999年1月重庆市綦江县彩虹桥和2019年10月台湾南方澳跨港大桥的坍塌事故引入新课,利用图片和视频资料让学生了解工程结构强度安全的重要性,通过事故数据使得学生意识到工程事故无小事,作为一名工科大学生要有社会责任感和工程道德伦理。

(二)新知学习

将新内容的学习分为以下几个阶段:

第一阶段:采用启发式教学法,引导学生根据弯曲正应力强度条件,分析提高梁弯曲强度的措施。在这个环节中,教师层层设问,引导学生主动思考,小组讨论交流,从而得出降低梁的最大工作应力是提高其弯曲强度的本质,降低最大工作应力的措施是减小最大弯矩、增大截面的抗弯截面系数。

第二阶段:通过演示实验引导学生自主探究减小最大弯矩的具体措施,课堂演示实验提高了学生的学习热情和参与度。再结合实际工程结构的图片,验证探究结果,提高学生的学习成就感。培养学生的研究性思维。

第三阶段:结合工程案例图片和不同截面形状的抗弯截面系数与面积数据对比,引导学生分析得出为提高梁弯曲强度,截面形状的设计准则。在此穿插介绍北宋李诫于1100年著《营造法式》一书中指出:关于矩形木梁的合理高宽比h/b=1.5。根据弯曲理论,矩形木梁的合理高宽比为时,强度最大;时,刚度最大[3]。李诫的1.5恰好处于强度最大和刚度最大之间。通过这个例子,让学生体会到中华文明源远流长,增强其民族自豪感,树立勇攀科学高峰的自信心。

第四阶段:通过微助教平台进行随堂测试,实时了解学生的学习掌握情况。

(三)学以致用

通过某小区阳台的坍塌事故,引导学生通过分析阳台结构的受力特点简化出悬臂梁的力学模型,进而分析事故原因,点出悬臂梁的配筋问题,说明合理利用材料的重要性,引出工程师的社会责任。分析云冈石窟13窟中交脚弥勒佛和宝顶山时刻中华严三圣佛像等中国古建筑中的力学原理,培养学生的人文素养、提高学生的民族自信。

(四)知识拓展

采用问题驱动教学法,引导学生思考,如何设计截面尺寸能最大限度的提高材料利用率,引出等强度梁的概念。潜移默化中培养学生的发散思维、工程构件设计的优化思想以及精益求精的工匠精神。

(五)课堂小结

通过一个顺口溜来总结本节的主要内容“弯曲强度很重要,措施条件里面找;最大弯矩想降低,支座载荷好好调;截面怎样才合理,形状材料考虑到;等强度梁随处见,设计准则请记牢;讲到这里不算完,其他方法你来找。”

(六)课后思考讨论

课后思考讨论“单双杠的支座优化问题”。具体要求是通过今天学过的知识分析计算支座位置如何设置,实际测量单双杠的相关尺寸并查找国际标准,与理论计算结果对比,分析讨论。在下次上课时由学生进行分析讲解。

通过这个生活实例,一方面训练学生掌握分析问题和解决问题的思路、方法,另一方面学习规范,对比理论和实际值,实际中还考虑了人手握双杠的尺寸。培养学生科学严谨的态度,对待工程实际问题要考虑全面、细致。

四、教学思考

《工程力学》课程是一门工科专业基础课,属于内容多、课时少的一门课程,这就需要教师深刻挖掘每个知识点的思政元素,积累思政素材,提前做好课件,选择最具代表性图片或视频、精心组织文字,结合生动、通俗易懂的语言,将思政元素无缝融合进课堂教学中。充分发挥专业课对学生的文化素质和科学素养养成的潜移默化作用和思想教育功能,真正做到教书育人。在专业课程中开展思政教育,任重道远,需要各位专业教师的共同努力,不断提升课程思政建设的意识和能力,在日常的教学实践中实现价值引领、知识教育和能力培养有机统一。

参考文献:

[1] 章忠民,李兰.从思政课程向课程思政拓展的内在意涵与实践路径[J].思想理论教育,2020,11:62-67.

[2] 付坚强,朱娅.课程思政:背景、内涵与路径[J].中国农业教育,2020,21(156):28-34.

[3]宋秋红,袁军亭,张俊等.《材料力学》课程思政建设实践探索[J].课程教育研究,2019,5:64-65.