1、引言

近年来国家对水利建设投资不断加大,河道治理、水库水电建设、灌区续建配套节水改造等工程陆续开工。灌区渠道工程、配套设施、管理设施等的加固、续建、改扩建工程得到了有力的资金支持,在当前水利科技快速发展的基础上,灌区水利工程建设正向全面现代化快速迈进。灌区原有的管理模式和手段已不能适应当前管理工作的需要,以先进、科学、高效为特征的信息化建设逐步得到重视,信息化程度的高低也已成为衡量灌区建设、管理水平的重要依据。

灌区信息化是节约灌溉用水、提高灌溉质量和灌溉效率的有力措施,是实行计划用水和精准引水、输水和配水的重要手段。传统的灌溉方式存在很多弊端,诸如浪费人力、水资源浪费等。灌区开发和利用水资源,直接服务于农业,因而灌区的发展对于提升我国农业发展水平意义重大。智能灌区信息化建设被提上新高的高度,旨在解决现代农业生产灌溉的相关问题。为科学合理地管理和调度灌区的水资源,有效地管理和维护相应的基础信息,提高灌区的整体管理水平,设计研发了基于物联网的灌区现代化全渠道智能监测系统。

2、系统建设目标

灌区智能监测系统建设是充分利用现代先进科学技术(物联网、大数据、云计算、人工智能等),围绕灌溉管理,深入开发灌区信息资源,打造灌区工程管理及运行管理的全信息支持、应用平台,建立集约高效、人水和谐的灌区运行环境。灌区智能监测系统实现了灌区供水远程控制、闸门远程启闭、渠道/水池水情实时测报、用水量自动采集和图像实时监控等多项功能,达到了节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的。为确保灌区工程安全运行、实现水资源优化配置、提高用水效率和保障灌区可持续发展发挥了重要作用。

灌区智能监测系统根据建设目标要求,作为水利现代化重要标志的灌区水利信息化,内容涉及系统工程、计算机软件和网络、数据库、自动化控制、通讯和电子等技术,在数据采集处理、信息传输、网络管理、决策支持等方面的运用,且直接面向管理者,对灌区工程运行和效益的发挥影响巨大。

3、系统研究内容

3.1系统建设内容

灌区智能监测系统建设的内容应包括:灌区 GIS 地理信息、雨水情测报、墒情监测、灌区工情监测,闸门远程监控、用水调度管理、灌区防汛会商、办公自动化等子系统的建设以及通讯网络和数据库构建。

系统的前端设备将采集的人员考勤、日常巡查情况、调度运行情况、水位、雨量、流量等关键数据以及水位尺图像,通过物联网传输到中控室服务器端,在软件平台上显示各项数据,并形成报表进行打印等,上级主管部门可以通过Web网络访问软件平台,进行实时数据的查询与监督,配合手机APP,方便工作人员随时随地查看和操作,使管理人员能够实时掌握灌区运行情况,大大降低灌区管理的人力和物力投入,逐步提高灌区的管理水平和水资源配置效益,实现灌区管理信息化和标准化。系统具备以下功能:

1)提供灌区水情、墒情、配水调度及工程状况数据,以及监视图像等信息的采集、处理、查询、整编、输出、应用;

2)实现闸门远程监控、工情水情远程监视,以 及远程防汛会商;

3)实现信息的分析、对比,以及利用数据信息建立决策模型,为灌区灌溉、防汛提供支持;

4)通过信息网络实现灌区管理单位局域内的自动化办公。

智能监测系统拓扑图

3.2灌区信息化建设系统构成

灌区智能监测系统构成分为两个子系统,智能信息采集系统和智能信息管理系统。

(一)智能信息采集系统模块

模块主要负责采集各监测站的雨量、水位、闸位数据,并对采集的数据进行处理、利用GPRS传输、中心站接收、解析数据、入库。智能信息采集是处理硬件发送的GRPS包的核心平台,它主要完成了接收GPRS数据、解析分析数据、处理错误以及数据入库等功能,所以在功能结构上将信息采集平台分为接收数据、 解析数据、出错处理以及输入入库4个模块。M-server软件和转换程序都安装在基础数据库服务器上。

(1)数据接收模块:接收数据是信息采集与硬件通信最关键的一个过程,其通过SOCKET编程以及TCP通信协议实例化客户端,不断接受M-server服务程序(gprs数据包接收程序)发送过来的数据,同时采取互斥及缓存的方法保证数据的完整性,不会发生丢包的情况。

(2)解析分析数据模块:在数据达到中心接收服务器后,服务器就会对数据进行解析分析,解析的过程首先要判断数据包的格式是否符合预定义的格式,然后解析对用户有用的数据,并进行分类和判断,保证数据的完整性和准确性。

(3)出错处理模块:出错处理模块针对接收过程、分析过程和入库过程中检测到的错误数据进行处理。

(4)数据入库模块:当数据经过解析分析过后,如果程序判定数据合法,就将其写入数据库。这里数据入库采用了ODBC方法。

(二)智能信息管理系统

基于Web的智能信息管理系统(IS)用Browser/Server结构,浏览器部分包括数据采集管理、物料管理、数据查看。通过浏览信息网上的实时动态信息,向Web服务器提出数据录入、查询、修改、删除、统计等请求,Web服务器在获得请求后,将它们交给后端的CGI程序来对数据进行处理,该CGI接口负责对数据库的连接、读写、访问和控制。主要包括以下子功能 :

(1)实时查询:实时查询分为综合、当日八时、水位、雨量和闸位五个部分,主要包括测站名称、上游水位、下游水位、闸门开度、瞬时流量、当日累计水方和降雨量,在该浏览页面上也提供了导出数据表的功能;

(2)历史查询:历史查询分为历史水情和历史报表两个部分。历史水情部分为所有测站的历史水位、雨量和闸位信息。历史报表部分分为日报表,月报表和年报表;

(3)多媒体模块:制作一些有关灌区的多媒体,利用语音、图片、视频对淮涟灌区的进行情况介绍;

(4)GIS模块:在此操作中,用户将地图当作查询工具,而不仅仅是数据载体。用户可以根据需要建立一个应用分析的模式,通过动态的分析,从而为评价、管理和决策服务。

4、系统结构及信息传输型式

4.1网络结构

通过对几种通信方式的比较,结合灌区涵闸建筑物缺乏防雷措施,遥测站点具有闸位传感器、水位传感器和雨量传感器,且传感器数量较多,信息实时性有一定的要求等特点,数据采集系统信息传输选用GPRS通信方式,每个遥测站配置一台GPRS通信MODEM,GPRS通信模式有UDP模式和TCP/IP模式,本系统选用TCP/IP模式。

4.2平台架构

(1)平台技术架构

为支持和满足灌区自动化监控和管理信息系统实用性与先进性的要求,并考虑到灌区自动化监控和管理信息系统的应用需求和安全需求,从适应性、可扩展性、经济性等多方面综合评价,选择Web Services构建自动化监控和管理信息系统的服务架构,最大限度实现防汛防旱业务功能组件的重用和分布,为自动化监控和管理信息系统的扩展及其与其他系统的无缝集成奠定基础,实现信息资源的高度共享;选择Microsoft.NET作为平台的技术体系。

(2)数据库平台

水利数据是防汛抢险决策的基础,灌区自动化监控和管理信息系统的水雨情数据库需要存储和管理大量、多类型、多属性的信息,并且要求准确、及时和安全从而要求数据管理系统必须具备高性能、高可靠性和易维护性的性能。尤其是大量空间信息、图像信息、多媒体信息的存在,对数据管理系统的性能要求更高,必须支持空间信息和多媒体信息的存储和管理。Sybase11和Microsoft Sql Server作为大型商用数据库管理系统,提供数据加密、并行查询、自动内存调整及多表查询等功能,并运用高速缓存融合技术提高系统的可伸缩性,同时提供了强大的空间数据支持能力。因而,灌区自动化监控和管理信息系统采用Sybase11和Microsoft Sql Server作为数据库的管理平台。

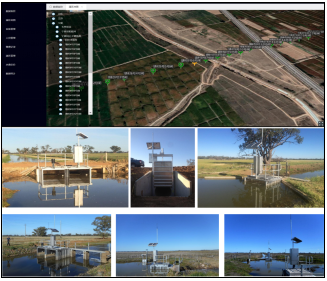

灌区智能监测系统及现场实物图

5.结语

本系统采取的主要手段是统一感知接入和边缘智能处理,通过物联网技术将分散的灌区设备集成于统一的物联网平台进行管理,利用边缘智能处理,对每个灌区单元的数据进行监测和管理。通过软、硬件产品的集成和信息采集、传输、处理、发布等多项技术的综合运用,高度集成了闸门、驱动、流量计量系统、电控系统、太阳能动力系统和远程通讯系统。实时监测工情水情、反馈计量数据,提高用水效率,减少水的损失;软件具有自我诊断、自我学习能力,设置不同的工作模式,所有设备可自动调节和报警,实现无人值班,少人值守;基于物联网技术,可持续升级确保系统兼容性,构建一套灌区现代化全渠道智能监测、预警及信息发布系统。

参考文献:

[1] 李增焕,毛崇华,杨 铖.大型灌区智慧灌溉系统开发与应用[J].中国农村水利水电,2019第2期.

[2] 边玉国,李积军,郭志成.大型灌区信息化系统总体方案设计[J]. 水利规划与设计,2018(7):15-18.

[3] 陈金水,丁 强.灌区现代化的发展思路和顶层设计[J].水利信息化.2013(6):11-14,38.

作者简介:李小明(1986.11—),男,湖北潜江人,工程师,主要从事水利工程建设及信息化管理。