面瘫长期不治疗,第一个就是它的一些并发症,很多面瘫的患者有可能出现眼睑闭合不全,它可能引起眼部的疾患。第二个,有些患者的嘴巴不能关闭,引起口齿类的疾病,再就是有一些面瘫的患者因为病毒性感染引起的,如果不及时治疗,这类病毒可能会加重,影响到脏腑功能,对肝肾、心脏可能会有影响,严重的会引起病毒性心肌炎,以及其他严重的疾病[1]。面瘫又分为周围性面瘫和中枢性面瘫两种,其中最常见的一种是周围性面瘫,现在大多人群生活富足、缺乏运动,故又多为痰湿型周围性面瘫。因此,我们应及时采取相应性干预措施,利用针灸联合中药汤剂进行治疗。整理的具体报告如下:

1资料与方法

1.1一般资料

研究对象为在我院治疗痰湿型周围性面瘫的126例患者;患者就诊时间为2020年7月-2021年6月期间,按照数字表达法均分成两组,其中接受针灸联合常规治疗的63例患者作为对照组,另外接受中药汤剂联合针灸治疗的63例患者作为观察组。对照组中,男性36例,女性27例,年龄最小的23岁,最大的72岁,平均年龄(49.6±3.2)岁,发病时间1-20天,平均发病时间(8.5±1.2)天;观察组中,男性40例,女性23例,年龄最小的22岁,最大的75岁,平均年龄(45.9±3.5)岁,发病时间1-22天,平均发病时间(9.1±1.3)天。两组痰湿型周围性面瘫患者的年龄、发病时间等资料经对比不具有统计学意义,系统发现P>0.05,具有可比性。

纳入标准:(1)入选的126例患者均经临床诊断满足周围性面瘫确诊标准和分期标准[2];(2)所有患者的病程时间均不超过70天;(3)所有患者均知晓本次研究并签署相关协议,自愿参与本次研究;(4)本次研究经过医院伦理委员会批准。

排除标准:(1)存在面部痉挛患者排除;(2)存在心脑血管疾病患者排除;(3)肾脏、肝脏等重要器官功能疾病患者排除;(4)糖尿病患者排除;(5)患有精神病病史患者排除;(6)临床资料不完善患者排除[3]。

1.2治疗方法

给予对照组采用针灸联合常规治疗进行治疗,具体治疗方法如下:(1)常规疗法:甲钴胺胶囊和维生素B1治疗,1片/次,3次/d。(2)针灸疗法:急性期,选择风池穴、牵正穴、太冲穴、地仓穴为主穴,辅穴选择四白穴、攒竹穴、颊车穴、迎香穴、阳白穴、合谷穴、外关穴,每次留针20-30min;恢复期,采用透刺,穴位选择地仓穴、颊车穴,每天针灸1次,利用TDP辅助照射,连续治疗10天;后遗症期,在口角肌、额肌、皱眉肌等不微弱没有出现明显好转,则继续进行透刺,并用TDP辅助照射,在穴位区域利用火罐交替吸附,以患者皮肤潮红为准,连续治疗3-5天,如果病情逐渐稳定,则加用足三里温针灸。

给予观察组采用针灸结合中药汤剂进行治疗,具体治疗方法如下:(1)中药汤剂:选择牵正散进行治疗。牵正散由白附子、白僵蚕、全蝎组成,用热酒调服。(2)针灸治疗:针灸疗法与对照组一致。

1.3观察指标

两组痰湿型周围性面瘫患者接受不同治疗后,引导患者接受相关检查,对以下指标进行评估:(1)临床治疗效果:结合神经麻痹临床治疗经验和美国House-Brackman标准评定[4],面肌功能状况分为6级,1级正常(100%),2级为轻度功能障碍(99-75),3级为中度功能障碍(75-50),4级为较严重功能障碍(50-25),5级为严重功能障碍(25-1),6级为完全麻痹(0),完全痊愈:达1级;②疗效现在住:达2级;③治疗有效:由4-6级治疗后改善为3级,④治疗无效:经过3个月治疗后仍停留在4级以上。(2)按照中医症状积分评估标准,对眼睑缩小、口眼歪斜、面色晦暗等症状进行评分,总分100分,分数越高,则说明症状越严重。(3)利用改良Portmann简易评分量表对患者面部功能进行评估,其中包括噘嘴、鼓腮、抬眉、闭眼等。各项分数均为20分,分数越高,则说明恢复越好[5]。

1.4统计学方法

本次研究所得数据全部纳入SPSS19.0的Excel表中,进行对比和检验值计算,卡方主要是用于检验和计算患者计数资料之间的数据差异,如性别、百分比等,平均年龄、病程数据比较采用平均数±标准差表示行t检验,当P<0.05为比较差异具有统计学意义。

2结果

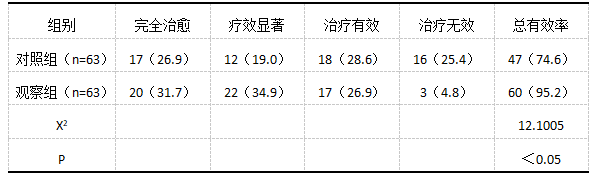

2.1两组痰湿型周围性面瘫患者的临床疗效对比

接受不同治疗后,观察组有效治疗率为95.2%,对照组有效治疗率为74.6%,两组临床疗效差异存在统计学意义,(P<0.05)。具体数据见表1:

表1两组痰湿型周围性面瘫患者的临床疗效对比

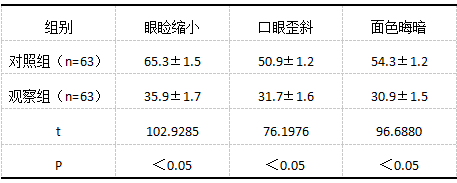

2.2两组痰湿型周围性面瘫患者的中医症状积分对比

接受不同治疗后,观察组眼睑缩小、口眼歪斜、面色晦暗等中医症状积分改善情况明显优于对照组中医症状积分改善情况,两组数据差异具有统计学意义,(P<0.05)。具体数据见表2:

表2两组痰湿型周围性面瘫患者的中医症状积分对比

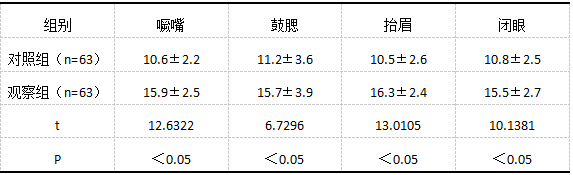

2.3两组痰湿型周围性面瘫患者的Portmann对比

接受不同治疗后,观察组面瘫患者的Portmann评分改善情况明显优于对照组Portmann评分改善情况,两组评分差异具有统计学意义。具体数据见表3:

表3两组痰湿型周围性面瘫患者的Portmann对比

3讨论

临床上最为常见的痰湿型周围性面瘫是指特发性面神经麻痹,又称贝耳麻痹,是指原因不明、急性发病的周围性面神经麻痹,是由面神经功能紊乱导致面肌瘫痪,其症状为口眼歪斜、口角下垂等,通过有效的治疗,大部分患者均能痊愈,若患者3个月后还未痊愈则为难治性面瘫。痰湿型周围性面瘫对患者的日常生活带来了极大的不便,影响患者的日常工作,使患者的生活质量严重下降。在中医领域中,痰湿型周围性面瘫也叫口眼歪斜,主要是由风痰阻于头面经络所致,足阳明之脉夹口环唇,布于头面,足太阳之脉起于目内眦,阳明内蓄痰浊,太阳外中于风,风邪引动内蓄之痰浊,故临床上,该病的辨证分型以痰湿型周围性面瘫最为常见。牵正散由白附子、白僵蚕、全蝎组成,其中白附子辛温燥烈,入阳明经而走头面,以祛风化痰,优善散头面之风;白僵蚕、全蝎均能祛风止痉,其中全蝎长于通络,僵蚕且能化痰,合用既能祛风化痰,又能通络止痉。牵正散切中痰湿型周围性面瘫的病机特点,诸药合用,具有祛风化痰,通络止痉之效,用热酒调服,以助宣通血脉,使风邪得散,痰浊得化,经络通畅,则歪斜之口眼得以复正,是名“牵正”[6]。拟通过该项目研究证实:牵正散治疗痰湿型周围性面瘫,可促进中医证候,提高临床疗效。

综上所述,将中药汤剂联合针灸治疗应用于痰湿型周围性面瘫患者的治疗过程中,能够有效地改善临床症状,提高临床疗效,促进面瘫患者尽快恢复健康,提升生活质量,具有积极的推广价值。

参考文献:

[1]陈磊,焦鹏,李方辉. 中药汤剂联合针灸治疗风寒型周围性面瘫患者的临床效果[J]. 中国药物经济学,2019,14(12):50-53.

[2]熊建建. 针刺配合中药治疗周围性面瘫的临床疗效观察[J]. 医学美学美容(中旬刊),2015(3):156-157.

[3]徐吉. 中药合弥可保并针取穴治疗周围性面瘫30例疗效观察[J]. 浙江中医药大学学报,2012,36(10):1091-1093.

[4]张留勋,侯爱云. 中医综合疗法联合西药治疗周围性面瘫45例[J]. 中医研究,2018,31(7):37-39.

[5]高凤云. 中西医结合治疗周围性面瘫26例[J]. 广西中医药,2001,24(5):44.

[6]王兵,杨金洪,陈枫,等. 不同中医疗法治疗周围性面瘫的疗效评价[J]. 中医杂志,2017,58(22):1929-1933.