脑卒中是临床中比较常见脑血管疾病,随着老龄化进程发展,脑卒中发病率也逐年呈上升趋势,主要集中发生在中老年群体[1]。脑卒中发病与血液循环障碍,导致脑组织长时间缺血缺氧有所致,可能对机体造成不可逆损伤,肩手综合征是其常见并发症[2]。肩手综合征主要表现为手指、肩部以及腕关节等部位疼痛,甚至出现关节活动障碍,影响患者正常生活与工作,严重患者则出现偏瘫[3]。目前,在临床中针对的肩手综合征采取药物治疗效果欠佳,辅助康复治疗,对改善上肢运动功能、提高患者生活自理能力疗效比较理想。本文中针对脑卒中后肩手综合征采取综合康复治疗的效果进行探索与分析。

1资料与方法

1.1基本资料

回顾性统计2021年2月-2022年6月期间,在本院诊治的脑卒中后肩手综合征患者72例作为此次研究样本,依据电脑录入病例先后顺序分为2组各36例,基础组(n=36)男性与女性比=20:16,年龄段55~88岁,年龄均值(71.5±8.2)岁;试验组(n=36)男性与女性比=21:15,年龄段54~88岁,年龄均值(71.3±8.6)岁,各组患者年龄等基本数据检测对比,差异不明显(P>0.05),有可比性。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:(1)经临床诊断确诊为脑卒中后肩手综合征,且临床病症包括手指、肩部、腕关节疼痛、晨僵以及上肢运动障碍等[4];(2)所有患者及其家属均同意并自愿加入。排除标准:(1)合并恶心肿瘤患者、合并严重器官衰竭患者;(2)意识障碍、精神功能异常患者;(3)中途退出患者。

1.3方法

基础组给予常规治疗方式,如遵医嘱给予活血化瘀、止痛治疗等,以及指导患者营养膳食,并积极疏导患者不良情绪,提高治疗积极性。试验组则实施综合康复治疗方案,具体内容如下:(1)体位干预:多辅助患者取坐位,将上肢放在桌子上,尽量避免手部重力向下,正确的体位姿势,可以减少对肩胛骨损伤,缓解疼痛感;(2)腕关节活动以及关节注射:对于关节剧烈疼痛患者,可以遵医嘱给予利多卡因进行关节注射,对于腕关节可以应用绑带或者夹板固定,减轻腕关节部位疼痛,并指导患者适度背伸。(3)物理治疗:可以进行超短波治疗和冷水浸泡,在水桶中放置冰块,并将患侧手指放置其中,每次2min,间隔1min 浸泡一次,每次干预治疗3次。(4)康复活动干预:对于患者仰卧期间,指导患者将上肢举高,以及开展拧毛巾、握球、抓木棒等精细动作,可以徐进手部关节活动,并注意动作轻柔,活动适量,尽量在患者无痛期间进行手指活动;(5)电针干预治疗:选取手三里、合谷、内关、曲池、外关、天宗等穴位进行电针针灸干预,通过电波刺激穴位,减轻患者疼痛感。

1.4观察指标

经不同治疗后,各组患者上肢功能运动、疼痛程度以及生存质量进行统计分析。疼痛程度采用数字分级法(NRS)评分:从0-10代表不同程度的疼痛,疼痛程度分级标准为:0:无痛;1-3:轻度疼痛;4-6:中度疼痛;7-10:重度疼痛[5]。 生活质量评分标准(SF-36):共4项,总分100分,分数与日常生活质量成正比。上肢运动功能采用FMA量表评分表示,总分共66分,分数与运动功能呈正比[6]。

1.5统计分析

应用SPSS15.0处理并分析数据结果,计数性数据以%表示,行x2检验,计量行数据以x̄±s表示(t值检验),组间比较差异显著,则P<0.05。

2结果

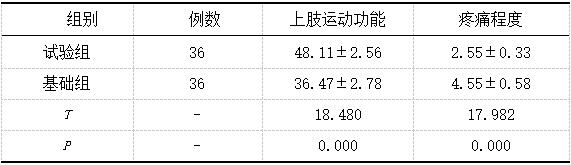

2.1 组间比较上肢运动功能以及疼痛程度

试验组患者上肢运动功能较基础组明显提升,且疼痛程度较基础组明显减轻,差异有分析意义(P<0.05)。见表1.

表1 组间比较上肢运动功能以及疼痛程度

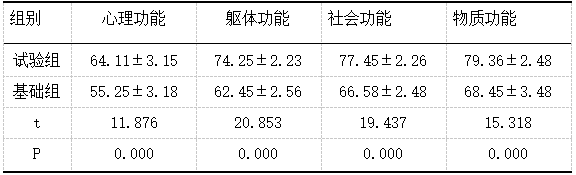

2.2 生存质量评分统计分析

2.2 生存质量评分统计分析

试验组患者生存质量较基础组明显提高,数据差异性大(P<0.05)。如表2所示。

表2 生存质量评分统计分析

3讨论

3讨论

脑卒中属于临床神经外科常见的脑血管栓塞疾病,其发病率与年龄、不良生活习惯等因素存在密切相关性,具有致残率高等临床特点[7]。由于血栓堵塞脑部血管,导致脑部组织出现缺血缺氧现象,长时间得不到缓解,导致脑组织出现不可逆损伤,甚至并发肩手综合征,增加疾病治疗难度,加重患者疼痛程度,严重危及患者生命健康与安全。肩手综合征主要以疼痛为主要特点,以肩部、手指、腕关节为主,若不能及时采取措施治疗,可能会导致肢体畸形,甚至截肢。因此,在临床中如何更好的治疗肩手综合征是研究重点。本文中通过对肩手综合征患者开展体位干预,确保患者肩胛骨正确位置,以及可以改善水肿。冰疗方式可以减轻患者疼痛,促进上肢血管收缩,加速血液循环,促进肢体功能恢复。康复运动干预,指导患侧手指、腕关节活动,有效改善关节功能。中医电针干预可以通过刺激患侧肢体穴位,具有理气调血,活血化瘀功效,从而减轻患者疼痛,促进上肢运动功能恢复。

综上所述,针对脑卒中后肩手综合征患者开展综合康复治疗干预,明显减轻患者疼痛,改善运动功能,提高患者生存质量,临床中推广价值极高。