生物科学是自然科学中的基础学科之一,《义务教育生物学课程标准(2022年版)》中提到,生物核心素养是学生通过本课程学习而逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力,是生物学课程育人价值的集中体现,主要包生命观念、科学思维、探究实践、态度责任。[1]在生物学科核心素养中,生命观念是最具生物学科特点的一点,“生命观念”不是某个具体的知识点,更不是具体的生物学事实。[2]而是学生认识物质的结构基础、生命活动的过程规律等的基本观点,是对生物学概念、原理、规律的提炼升华,即学生看待生命世界的态度和价值取向。包括结构与功能观、物质与能量观、进化与适应观、生态观等。培养生物核心素养是生物教学的重要任务,不能只停留在理论研究层面,应当落实到教学中去,成为生物学科课堂教学的鲜明特点。

“动物在生物圈中的作用”一节是人教版八年级上册第五单元第三章的内容。在学习了动物的主要类群、动物的运动和行为的基础上,通过举例引导学生形成动物能维持生态平衡、促进物质循环,并帮助植物传粉传播种子等。本节课与前两章组成一个统一的整体,也是七年级上册“生物与环境组成生态系统”的深化,并为第六单元“认识生物的多样性”“保护生物的多样性”打下基础。本文以“动物在生物圈中的作用”为例,研究如何在教学过程中进行学生生命观念的培养。

1.结构与功能观

结构与功能观体现的是一定的功能需要一定的结构为基础,而一定的结构也会有其相对应的功能。,也就是“结构与功能相适应”“结构与功能相统一”。教学中对生物体局部结构与功能的讲授很重视,但对生态系统的结构与功能却往往忽略的,或只重视对生态系统结构的分析,较少对功能进行分析。对于结构观,应认识到生产者和各级消费者靠食物联系构成生态系统的营养结构。关于功能观,要认识生命系统的维持要依靠物质流、能量流和信息流。[2]

动物“在维持生态平衡中的重要作用”知识中课本提供了三则资料供学生分析。学生在七年级上册已经学习了生态系统、生产者、消费者、分解者、食物链、食物网的相关概念。在这个基础上,补充麻雀的食性,让学生意识到麻雀除了吃农作物,也能吃害虫。运用支架式教学策略,引导学生分析“剿灭麻雀”、“大规模捕杀狼”的活动,并正确写出相关食物链和食物网。“蚂蚁侵食金合欢”对金合欢的生长有害吗?学生一开始会因惯性思维认为蚂蚁对金合欢生长有害,利用表格数据分析,构建学生的知识冲突,能激发学生学习兴趣。表格中呈现的数据明确了有蚂蚁生活的金合欢存活率、生长率均比高于没有蚂蚁生活的金合欢,通过分析数据,学生认识到蚂蚁侵食金合欢其实是对金合欢的生长有利的,这是对蚂蚁功能的认识。对学生写出的食物链、食物网中生产者、消费者等各组成结构及其功能进行分析,对捕杀前后食物网结构分析对比,各种物种之间关系的分析,即功能的分析,让学生形成动态的生态系统的结构与功能观。在某些动物数量过多对其他生物或环境的影响时,举例如蝗灾、蚜虫害、白蚁等,分析这些生物的功能,认识到并不是所有的动物都对其他生物有利,让学生辨证地看待动物在生物圈中的作用。

2.稳态与平衡观

稳态是生命系统维持自身相对稳定的特性和能力,[2]在本节课中,生态系统是通过调节生产者和消费者数量来达到平衡。

学生分析资料分析中食物链和食物网某种生物数量增减,会导致其他生物数量的改变,让学生形成生态平衡的概念,即在生态系统中,生物的种类、各种生物的数量以及所占的比例维持在相对稳定的状态。[3]人为大量捕杀或者随意引进某种动物,都会生态系统的平衡,甚至影响生态系统的稳定性。

生物与生物之间、生物与环境之间“互相依存”可通过食物链、食物网中生物的物质、能量的来源分析,食物链后一级生物的物质、能量等来源于前一级的生物,也可以通过“蚂蚁侵食金合欢”作为例证。“互相制约”可通过被捕食者和捕食者之间数量关系的分析,捕食者数量增多,被捕食者会减少,而被捕食者减少,反过来会制约捕食者的数量。让学生真正理解“相互依存”、“相互制约”的内涵,建立起生态平衡观。接着,进一步引导学生思考,“什么是平衡被破坏?”如过度放牧、乱砍滥伐、生物入侵等。“什么是平衡被破坏后重建平衡”?举出相应的例子,让学生分析学生通过假设、推理,一步步加深对稳态与平衡的认识,而不是字面上的机械记忆。

3.物质与能量观

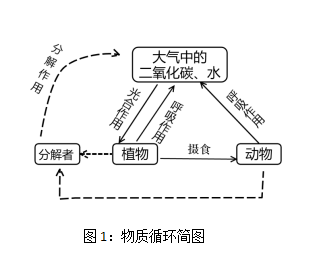

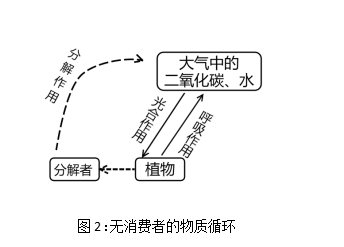

生命的物质观,首先是认同生命的物质性。生命本质上是物质的,这是辨证唯物主义自然的基础。[2]从元素层面分析就是组成生命体的元素都能在无机自然界中找到,没有特殊的生命元素。动物“促进生态系统的物质循环”知识中,运用先行组织者策略,先给出生态系统的组成成分以及光合作用、呼吸作用的过程,让学生回忆植物利用二氧化碳和水制造的有机物的过程,植物制造的有机物又是通过什么方式变成二氧化碳和水返回无机环境中的?同时,引导学生阅读课本相关内容,根据课本所涉及的物质,画下物质循环图。在物质循环图中,直接删减动物部分,学生能准确判断没有动物生物圈中的物质循环也能进行。那动物在物质循环中是起什么作用呢?课本中提供了通过对比干草堆自然分解和被羊吃了,在羊体内分解,两种方式的分解速度的例子。可以在此基础上,如果可以提供相应的数据让学生进行分析对比,更能说明动物的促进作用。还可以通过局部分析动物在这个过程中的作用,如对有机物进入动物体内后的去向进行分析:或参与动物的身体的构成,或在体内分解并释放能量。分解者可以动物的遗体或排出的粪便,变成二氧化碳、无机盐等再次回到自然环境中。由此归纳,动物对生态系统中的物质循环起促进作用。在摄食与分解的过程中,也伴随着能量的流动与转换。让学生形成物质循环与能量流动的生命观念,纠正部分学生认为动物只能坐享其成的前科学概念。[4]

4.进化与适应观

在动物“帮助植物传粉、传播种子”知识点中,提到“自然界中的动物和植物在长期生存与发展的过程中,形成了相互适应、相互依存的关系。”[3]其中的“相互适应”、“相互依存”体现的就是进化与适应。分析动物对植物的生长和繁殖有什么影响?可以通过分析课本提供的资料,将“传粉”的对应到“促进繁殖”,将“传播种子”对应到“扩大分布范围”,让学生更精准地理解。再深挖素材,用问题驱动学生思考:如花有什么结构,能吸引蜜蜂采蜜?蜜蜂采蜜,对蜜蜂来说的好处?蜜蜂身上有什么结构,能沾满花粉?蜜蜂帮助植物传粉,使植物得以顺利繁殖,这对蜜蜂又有什么好处?假如没有这些结构,没有生物之间的联系,又会是怎样的?对其他素材可以用同样的方法引导学生进行深度思考,分析内在联系。学生认识到动物能帮助植物更好地适应环境,植物也为动物的生存提供了保障,突出植物与动物的相互作用。认识到自然界的各种生物和生态系统是协同进化的,它们是作为一个有机整体不断发展的。[2]学生通过实例分析,对“相互适应”、“相互依存”有更具体化的理解,形成结构与功能观、进化与适应观。

5.其他生命观念

关于动物在生物圈中的作用,可以让学生在学习完本节课后,再进行讨论、补充、完善。通过宣传国家生态文明建设的重要意义以及所做的工作,引导学生用科学的态度看待生命,敬畏生命、珍视生命,认识到保护野生动物的重要性,学会理性、科学地去保护野生动物。[4]认同人类应当尊重自然、顺应自然、保护自然,与大自然和谐共生。[2]树立正确的价值观,提高社会责任感。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准:2022年版[M]北京:北京师范大学出版社,2022:4。

[2]赵占良.对生物学学科核心素养的理解(一)——生命观念的内涵和意义[J].中学生物学,2019(6):4-8.

[3]朱正威,赵占良.义务教育教科书:生物学:八年级上册[M].北京:人民教育出版社,2013:61-64.

[4]寇小永,王飞,窦继红,等.生物学学科核心素养指引下的初中生物学教学设计——以“动物在生物圈中的作用”一节为例[J].甘肃教育研究[J],2021,(1):56-58、100.