急性心肌梗塞是临床心内科比较常见的心血管疾病,发病原因在于各种因素导致心血管堵塞,对心脏血供、氧供产生不良影响,随着疾病进展会威胁到患者的生命安全,为此需要尽快予以救治。由于急性心肌梗塞患者的预后比较差,结合患者实际情况需要加强护理,其中预见性护理能根据患者的并发症及时采取预防性措施,有助于预防不良反应事件的发生,对改善疾病预后有一定价值[1]。本文主要分析预见性护理应用于急性心肌梗塞患者中的应用价值,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

抽取2022年1月至2023年7月接收的急性心肌梗塞患者80例,经双盲法分为实验组与参照组,实验组40例,男女分别为25例与15例,年龄48岁到78岁,平均年龄(61.46±3.04)岁。参照组40例,男女分别为27例与13例,年龄46岁到77岁,平均年龄(61.02±3.42)岁。比较一般资料,为P>0.05。

1.2方法

参照组接受常规护理,患者入院后及时协助患者家属做好入院相关记录,并为患者家属讲解疾病相关知识,协助患者完成相关检查,及时将检查结果告知医生,配合医生完成护理工作,遵医嘱给药。

实验组接受预见性护理:(1)预见性用药:在为患者进行全面检查之后需要进行用药管理,通常为遵医嘱予以患者用药,在这一基础上加强预见性护理,为了预防患者出现药物不良反应,可为患者及家属讲解药物的注意事项,尤其是患者家属,在有条件情况下家属可陪护,期间注意患者用药的反应,如有不良反应应该要及时告知医护人员;同时护理人员也要加强监督,尤其是在患者用药之后30min内,加强巡视,一旦发现不良反应要及时停药、更换药物、减少药物使用剂量等方式预防不良反应。(2)预见性心理护理:为了预防患者及家属产生严重负面情绪,应该要提前做好患者及家属的心理护理,尤其是对于患者家属,根据患者的病情以及稳定情况加强与家属的沟通,沟通期间要充分与家属共情,对家属的焦虑表示理解,尽量安抚家属的情绪,预防医患纠纷;在患者的情绪安抚中,也要配合家属,由于疾病有突发性特点,应该要指导家属为患者提供必要的精神支持,有助于改善患者负面情绪;当患者产生负面情绪,需要尽快找到原因,通过语言暗示、转移注意力等方式缓解情绪。(3)阶段性护理:患者经治疗2天后应该要以静养为主,指导患者卧床休息,监督活动,尽量不要剧烈活动,指导患者翻身,做好生命体征监测工作;治疗3~4天后,此时可以为患者进行主动活动,并做好基础护理工作,观察患者入睡情况,加强睡眠质量干预;治疗5~6天后,观察患者胸痛症状,做好相应记录,指导患者进行简单活动,并引导进行下肢活动。

1.3研究指标

比较患者护理前后情绪指标(SAS评分与SDS评分)、护理满意度。

1.4数据处理

选用SPSS23.0分析,计数资料实施χ2检验,计量资料实施t检验,P<0.05为有意义。

2结果

2.1比较护理前后情绪指标

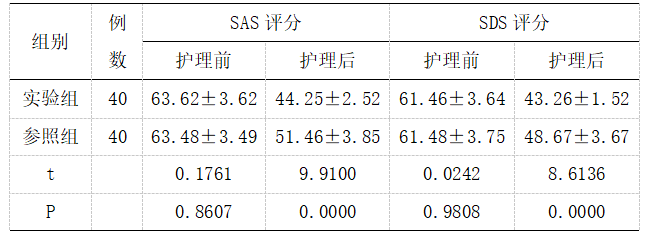

护理前,比较患者的情绪指标,P>0.05;护理后,实验组护理满意度比参照组高,P<0.05,见表1。

表1:两组护理前后情绪指标对比(x̄±s,分)

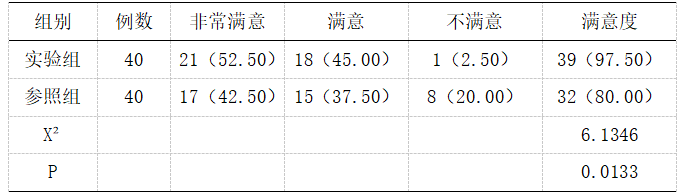

2.2比较护理满意度

实验组患者的护理满意度比参照组高,P<0.05,见表2。

表2:比较护理满意度(%)

3讨论

急性心肌梗塞属于常见心内科疾病,发病后需要尽快接受救治,期间加强患者护理有助于改善预后,预见性护理是一种新型护理方案,应用于急性心肌梗塞患者中能降低并发症发生率[2]。在本次研究中对患者实施预见性护理方案,予以用药护理、心理护理以及阶段性护理,用药护理主要在于预防患者用药后出现不良反应,心理护理则能预防患者产生负面情绪,也能在患者产生负面情绪后及时采取有效措施缓解紧张、焦虑等情绪,预防患者产生抑郁情绪;阶段性护理可根据患者的干预情况实施相应的护理,从而进一步促进患者康复,对改善预后有一定价值[3]。从结果上看:实验组患者的情绪指标比参照组低,护理满意度比参照组高,P<0.05。

综上所述,在急性心肌梗塞患者的护理中实施预见性护理有助于改善患者的情绪,提升护理满意度,值得推广。

参考文献:

[1] 岳彩丽. 全程优质护理在急性心肌梗塞患者康复护理中的应用及对焦虑、抑郁情绪的影响评价[J]. 生命科学仪器,2022,20(z1):472.

[2] 李世杰,岳珍珍,裴欣. 基于信息不对称理论的护理指导对急性心肌梗塞合并心衰患者应激反应、不良事件发生率的影响[J]. 海南医学,2023,34(23):3486-3491.

[3] 张亚明. 评价综合护理干预对急诊介入(PCI)治疗急性心肌梗塞患者的干预效果[J]. 中外女性健康研究,2021(22):156-157.