引言

正常的吸吮、吞咽以及呼吸协调能力是新生儿经口喂养顺利进行不可或缺的条件,若新生儿出现以上功能协调障碍,则会造成新生儿在经口喂养时吸吮无力或者失效、吞咽反射能力降低,导致其喂养过程中出现误吸、呛奶、窒息等危险情况,甚至造成新生儿血氧饱和度下降、呼吸困难、发绀等系列状况。在未成熟肺的新生儿中,由于呼吸运动不佳导致经口喂养的情况最为普遍,严重影响了患儿生活质量,因此如何应对新生儿吸吮-吞咽-呼吸协调障碍,促进新生儿营养健康成为临床研究的重点课题。本次研究随机选取30例新生儿在经口喂养前采用呼吸干预的方式,与传统人工经口喂养方式的新生儿情况进行比较,观察分析其喂养效果,现报道如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

本次研究选取我院自2022年1月-2023年2月期间开展人工经口喂养困难的新生儿60例为研究对象,采用随机数字表法平均分为对照组和观察组,每组30例。对照组男14例、女16例,胎龄(37.51±0.29)周,新生儿出生体质量(2876.8±296.7)g; 观察组男15例、女15例,胎龄(37.21±0.38)周,新生儿出生体质量(2916.8±305.7)g;两组性别、胎龄、出生体质量、喂养方式等一般资料相比较,差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:①所有研究对象胎龄≥37周,临床资料完整②新生儿处于安静状态时其各项生命体征正常③能够经口喂养④新生儿家属配合此次研究,并签署知情同意书。排除标准:①新生儿患有胃肠道或其他先天性疾病②新生儿口腔畸形③新生儿生命体征不平稳,甚至需要呼吸机辅助呼吸者④临床资料不完整,家属不配合研究者。

1.2方法

对照组采取常规的人工喂养方法,喂养人员注意检查奶嘴是否适宜,奶嘴孔大小是否会屙屎,避免因孔过小造成新生儿吸吮吃力,过大造成新生儿呛奶等问题。喂奶前15分钟为新生儿开展非营养性吸吮训练、口腔运动干预等。将新生儿头部抬高进行传统的经口喂养方式,同时在喂养时适当进行吞咽诱导训练。

观察组在对照组基础上进行全面非营养性吸吮训练、口腔运动干预、吞咽诱导以及呼吸干预方式,具体措施如下①非营养性吸吮训练:由经验丰富的护理人员引导新生儿进行吸吮训练,可以借助安抚奶嘴,3次/日,每次5分钟,坚持训练2周。②口腔运动干预:专业的护理人员对新生儿进行唇周、舌中部、口颊部等位置刺激训练,并开展吸吮反射诱导练习,1次/日,每次3分钟,连续开展1周[1]。③吞咽诱导干预。在新生儿喂奶过程中,促进新生儿下颌运动,促进其吞咽动作更加协调。刺激新生儿觅食反应,把握好奶嘴进入新生儿口部的位置和角度,引导新生儿舌体保持碗状形态,喂养时奶嘴正好在碗状舌体正中区域;此时护理人员可以使用右手轻轻地压住奶嘴,训练新生儿进行主动吸吮的连续动作,当新生儿进行连续吸吮时,护理人员使用左手拇指将新生儿下颌稳定住,并且轻柔地上推其甲状软骨,注意此动作频率和新生儿吸吮动作频率一致,进而新生儿产生吞咽行为,这一训练发生在新生儿喂养过程中,具体训练频次要结合新生儿自身情况进行把控,每次训练坚持3-5分钟,连续训练不少于1周。④呼吸干预方式:首先要进行呼吸模式观察。护理人员要仔细观察新生儿安静状态下呼吸方式为张口呼吸或是闭唇经鼻呼吸,呼吸时腹部起伏情况、用手轻压新生儿腹部感受其呼吸过程中腹部起伏规律、力度等。还要仔细观察新生儿进食过程中的呼吸情况,包括新生儿经口喂养时吸吮、吞咽节奏、腹部呼吸起伏节律、力度,判断新生儿进食时呼吸阶段,是正常同步换气还是间歇换气、换气存在障碍等。每日观察1次,每次2分钟,连续进行1周。其次,做好经口喂养过程中的呼吸干预。对存在换气障碍的新生儿,要仔细观察其吸吮-吞咽的频率,在连续完成3次此种行为后,护理人员要停止奶嘴刺激喂养的方式,引导新生儿吸吮和吞咽暂停,护理人员用手轻轻按压其腹部,将其腹部气体排空,刺激新生儿进行被动吸气。当新生儿吸气完成后,则要进行下一个连续的3次吸吮-吞咽行为训练[2]。在经口喂养过程中要注意反复使用此种呼吸干预方法,帮助新生儿建立起自主间歇换气的呼吸能力。对于间歇换气呼吸紊乱的新生儿来说,当其由不换气调整到间歇换气时,护理人员在喂养时,要结合新生儿吸吮-吞咽的规律,用平放的大拇指或者其他四指来轻轻按压其腹部,就是在新生儿吞咽完成2次后迅速地将其腹部空气排空,被动刺激其呼气,进而诱导其进行主动吸气,实现吸吮-吞咽较为协调的呼吸频率。再呼吸干预过程中,护理人员要注意手法轻柔,速度适中,避免引起新生儿哭闹、胃部不适等症状。新生儿呼吸模式干预在其经口喂养过程中进行,坚持1次/日,每次3分钟,连续干预1周为宜。

1.3观察指标

采用新生儿经口喂养量表评分的方法评估新生儿进食期间喂养成效、喂奶速率、血氧饱和度最低值以及波动频率。①采用新生儿经口喂养量表法帮助护理人员全面判断新生儿是否具备经口喂养的能力。共包括4个项目类别,即新生儿口腔反射表现、口腔姿势、非营养性吸吮、行为组织,包含16个计分条目,每项0-2分,总分32分,评分与新生儿经口喂养能力呈正相关。②吸吮速率:即新生儿经口喂养的进食速度,具体指新生儿每分钟奶水摄入量,此项指标能够体现新生儿进食耐力。吸吮速率=奶水摄入量/进食总用时(ml/min)。③喂养成效:为了比较新生儿进食技能,检测其喂养过程中5分钟内的奶水摄入量占总摄入奶量的比重。计算公式为:喂养成效=5分钟内进奶量/总摄入奶量*100%。④监测血氧饱和度最低值以及波动次数:为了观察新生儿经口喂养过程中的呼吸情况,记录新生儿进食15分钟内其在连续吞咽过程中血氧饱和度最低数值,以及饱和度低于90%的波动次数。

1.4统计学方法

本次研究应用SPSS23.0统计学软件对数据进行处理分析,计量资料以(x±s)表示,行t检验;计数资料以 [n(%)] 表示,行χ2 检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

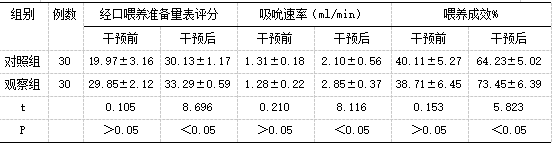

2.1两组开展相应干预前、后经口喂养效果比较:相应干预开展前,两组新生儿经口喂养能力评分、吸吮速率以及喂养长效相比,差异无统计学意义(P>0.05)。采取干预后,两组新生儿各项评分优于干预前(P<0.05),且观察组干预后各项指标评分较对照组较高,差异有统计学意义(P<0.05),结果见表1。

表1 两组开展相应干预前、后经口喂养效果比较 (x±s)

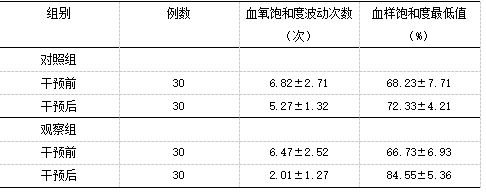

2.2两组干预前、后血氧饱和度波动次数与最低值比较:开展相应干预之前,两组新生儿此项指标对比,差异无统计学意义(P>0.05)。在进行干预后两组新生儿的血氧饱和度波动次数以及最低值优于护理干预之前(P<0.05),且观察组新生儿呼吸干预后此项指标情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),结果见表2。

2.2两组干预前、后血氧饱和度波动次数与最低值比较:开展相应干预之前,两组新生儿此项指标对比,差异无统计学意义(P>0.05)。在进行干预后两组新生儿的血氧饱和度波动次数以及最低值优于护理干预之前(P<0.05),且观察组新生儿呼吸干预后此项指标情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),结果见表2。

表2 两组干预前、后血氧饱和度波动次数与最低值比较

注:与组内干预前相比,P<0.05,在呼吸干预后同对照组比较,P<0.05。

注:与组内干预前相比,P<0.05,在呼吸干预后同对照组比较,P<0.05。

3.讨论

本次研究表明,经过相应干预后的新生儿经口喂养效果和呼吸表现都有明显提升,证明传统的常规喂养训练也有助于缓解新生儿吸吮-吞咽-呼吸协调状况改善。本次研究分析认为,吸吮、吞咽以及呼吸都是新生儿经口喂养不可缺少的重要条件,这些能力表现是新生儿中枢蛇精作用于唇、舌、下颌以及食管的系统运动。新生儿各项身体机能发育尚不健全,经口喂养过程中往往出现呼吸频率不稳、血液饱和度降低等情况,在临床表现为经口喂养时换气失效、换气紊乱、甚至憋气、心率下降等情况,还有部分新生儿出现鼻腔反流、被动经口换气等现象。新生儿进食前采取非营养性训练、口腔运动等措施干预,能够刺激其口腔内神经纤维,将口腔感知力、反馈力提高,建立起原始反射能力,进而促进新生儿经口喂养时吸吮、吞咽等行为协调开展[3]。此外,当新生儿吞咽能力提升,其所用时间较少,也降低了换气需求,缓解了呼吸急促的情况。因而本次研究干预后,两组新生儿经口喂养的呼吸能力、喂养进程均有所提升。本次研究结果还表明,观察组新生儿进行呼吸干预后,其血氧饱和度稳定性改善明显,经口喂养整体效果优于对照组,提示采用呼吸干预措施,对于新生儿吸吮-吞咽-呼吸能力协调改善更为有利,也提升了新生儿经口喂养进食效率。

对于经口喂养困难的新生儿采取呼吸干预措施能够帮助患儿尽早建立起协调的吸吮-吞咽-呼吸协调能力,降低或者消除因呼吸障碍导致经口喂养出现的安全隐患,加快喂养速度。新生儿呼吸模式通常是腹部呼吸,即通过反射性膈肌上升或者下降的方式促进机体内气体呼出和吸入,这种腹式呼吸模式和膈肌运动密切相关[4]。新生儿在呼吸时其肺内外压在不断变化,当气体排出时,肺内压力低于肺外部压力,气体随着新生儿吸气进入肺部,肺内部压力持续上升,当高于外部压力时排出体内气体,继而循环往复进行气体交换。当新生儿经口喂养时无法进行有规律的呼吸时,通过外部刺激干预,帮助肺内外压力动态变化,协助其呼吸正常。因此,护理人员在呼吸干预时,通过按压新生儿腹部,将患儿膈肌抬升,增加肺内压力,肺内气体在被动干预下得以排出,呼吸干预情况下新生儿肺部压力循环被动变化,继而引发不间断的有规律的气体吸入和呼出运动,辅助新生儿建立正常的呼吸模式[5]。通过此种被动干预呼吸节奏的方法,逐渐诱导新生儿进行主动呼吸,进而在经口喂养过程中建立起协调的呼吸模式。

综上所述,呼吸干预措施能够有效地改善经口喂养困难新生儿的喂养效果,有效协调其吸吮、吞咽以及呼吸能力,进而实现安全经口喂养效果,帮助新生儿建立良好的胃肠营养,临床应用价值较高。

结束语

现阶段,虽然通过一定案例证明了呼吸干预对于经口喂养新生儿喂养方面具备积极有利的影响,但是由于样本量相对较少,患者个体存在差异等,致使研究结果并不是绝对的。今后要继续扩充样本量,扩大研究范围,深入探究呼吸干预对于新生儿经口喂养表现的有效性质。

参考文献

[1]李桂芳,边桂然,张爱琴等.口腔运动干预联合腹部按摩对经口喂养困难早产儿的喂养困难状况及行为神经发育的影响[J].临床和实验医学杂志,2022,22(12):1316-1319.

[2]邝丽萍,温文慧,李杏华等.早期干预提高早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能的有效性研究[J].实用医院临床杂志,2022,20(01):59-63.

[3]王辉.新生儿吞咽功能训练在早产儿经口喂养护理中的应用效果分析[J].中国社区医师,2022,38(33):130-132.

[4]陈妹,钟楚敏,叶晖勇.吞咽功能训练联合呼吸干预应用于早产儿护理中的效果[J].右江民族医学院学报,2022,44(04):607-609.

[5]谢春莲.非营养性吸吮训练联合口腔刺激在早产儿喂养中的效果观察[J].江西医药,2018,53(10):1130-1131.