qikan7@ccnpub.com

(邮箱投稿时,请说明投稿期刊名)

(邮箱投稿时,请说明投稿期刊名)

期刊菜单

2025年 »

2024年 »

2023年 »

2022年 »

2021年 »

土地资源管理人才培养现状及改革探究 下载:28 浏览:510

新形势下土地资源管理现存问题及解决措施 下载:26 浏览:527

GIS系统在土地信息管理中的应用探究 下载:27 浏览:546

试论地质矿物勘查深部找矿方法 下载:29 浏览:537

矿物勘查物化探技术的应用及地质效果 下载:28 浏览:560

固体矿物勘查中区域找矿技术的应用 下载:29 浏览:505

土地储备制度的优势与不足探究 下载:30 浏览:511

拓宽城市土地储备资金渠道的几种思路 下载:31 浏览:511

论生态文明建设视角下的土地整治工作 下载:31 浏览:539

地形测绘在土地工程中的应用 下载:32 浏览:519

土地工程生态化整治方法的应用 下载:33 浏览:531

城乡规划和土地利用总体规划的有机融合发展探究 下载:37 浏览:550

不同农艺培肥措施对小麦生长和土壤肥力的影响 下载:34 浏览:546

村镇土地管理中的耕地保护措施 下载:34 浏览:575

浅析乡村振兴中的土地整治效果 下载:35 浏览:562

村庄规划与土地综合整治耦合机制研究 下载:36 浏览:566

关于铁路桥梁隧道软土地基处理 下载:33 浏览:584

土地利用效率与生态保护平衡策略 下载:35 浏览:571

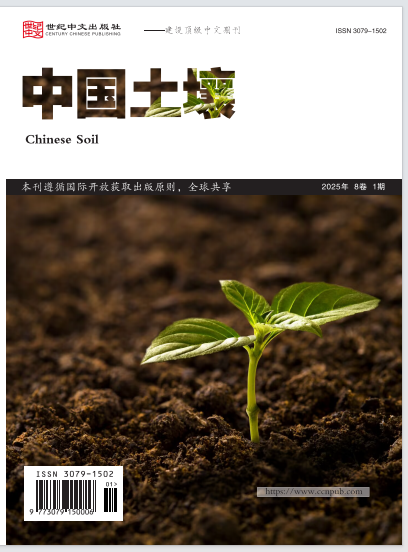

中国土壤期刊指标

出版年份 :

2018-2025

发文量 :

662

访问量 :

160235

下载量 :

30587

总被引次数 :

408

影响因子 :

0.882

中国土壤最新录用

学术共建

最新文章

最新文章