小学时期的科学,初中时期的初中物理,乃至高中时期的高中物理,物理学在九年义务教育的小学阶段就开始布局的学科,其重要性在于对学生科学素养的培养。根据我国实行的新课标,以及2015年颁发的《普通高中物理课程标准修订稿》,国家在物理教育体系的培养目标是使学生逐渐形成科学的物理思维,包括物理现象的发现、描述,到物理问题的推理和解决,乃至物理模型的构建和论证。初高中物理学科在教师教学和学生学习的内容深度是递增变化,但也是衔接的,在教学思路和学习方法上存在明显的不同,而作为高中物理学科基石课程-力学,内容尤为重要。在力学概念中,特别是牛顿第一定理律的重新定义,这是对初中力学概念内容表述深度的进一步深化,也是知道学生从由形象思维向抽象思维的转变。因此,做好初高中物理知识的衔接,老师通过与书本知识相结合和有效课堂提问等教学策略方式,着重学生思维能力的培养,让学生在高中开始阶段以初中的物理形象思维高中物理的知识重新认识和学习,通过教给他们高中物理抽象思维,教会学生学习思路和解题方法,构建合适的能力体系,开拓创新思维,使他们对高中物理知识的掌握,为他们以后接受更深层次的知识奠定基础,达到提高学习效率的目的。

本文以动力学为例,讲述初高中物理的动力学部分的衔接问题及对策。

1.初高中物理动力学部分知识点异同

1.1初中物理动力学

初中物理动力学部分通过图文并茂的方式介绍了牛顿第一定律的基本内容,主要表达方式包括物理实验和逻辑推理,使学生在感官上对动力学有了初步了解,并通过辅助手段使学生加深对动力学的理解,没有提及运动与力的关系,对牛顿第二定律和牛顿第三定律也没有用明确的定义进行介绍,只是提及了力的相互作用。

因为该阶段的学生在物理知识上的认知和思维还处于初级阶段,故对学生的要求也仅仅是使他们对动力学有感性的认识,在知识点的讲解上主要倾向于定义的形象分析。

1.2高中物理动力学

高中物理动力学部分,以人教版为例,课本对于动力学知识的介绍以定义、示例以及问题计算为总的脉络,在教材中的表述更加丰富具体,其目的就是要求同学们理解并掌握包括牛顿第一定律在内的动力学知识,深刻了解力与运动的关系,并将其应用到问题的解决中。另外对于知识点的分布,侧重于对牛顿第二定律的介绍,并且在高中的动力学知识体系中,以牛顿第一定律到牛顿第三定律这种比较正式的学名,介绍了定律的含义、公式、示例,与初中的动力学知识相比,更加系统,也更加侧重于定量的计算和问题的解决。

因为该阶段的学生对物理知识的认知相比初中有了更加长足的进步,教材中对于动力学部分的知识布局也从现象的描述,深入到对本质抽象的理解,以及问题的计算和解决。

2.初高中物理动力学部分如何衔接

2.1动力学知识点的衔接

首先,在教学知识的布局上,高中的动力学知识是初中动力学知识的规范和深化。在初中动力学教材知识的教学上,只是从牛顿的生平事迹和科学建树简单介绍,牛顿第一定律建立的历史历程则需要老师在课堂上详细说明,以此吸引同学们对牛顿及牛顿第一定律产生兴趣,然后通过对动力学现象进行生活化讲解和描述,使学生对于动力学现象产生一定程度的认知。在高中动力学教材知识的教学上,则从人类对运动与力的认识开始到亚里士多德的经验认识,一直到伽利略实验、笛卡尔外推,最后牛顿的总体概括,都详细介绍。使学生对物理动力学更加深刻的体会和认知。

其次,在知识点的表达上,初中的动力学知识通过趣味图片、试验观察以及联系日常生活等方式,让学生提高对物理现象的认知,可以通过物理现象总结出物理规律,增加学生探索的兴趣,提高其科学素养。高中的动力学知识则是通过严谨的文字表达、抽象的数学公式,以及科学的数字图表来解释物理规律,提出了对学生建模思维的要求,鼓励学生通过实践、计算来加深对知识点的掌握,以及对日常问题的解决。

2.2培养能力的衔接

初中动力学知识培养的是学生现象联系本质的能力,教会学生仔细观察、学会观察,鼓励学生探究事物本质,激发学生对动力学现象感兴趣,培养学生在力学初级阶段的科学素养。高中动力学作为高中物理学习阶段的重要组成部分,知识面较抽象,力学模块涉及的内容比较广泛,难度系数相对较高。在培养学生的自主学习和探索能力方面,教师要培养好学生学习物理力学知识的兴趣爱好,正确引导学生对力学知识的探索和研究。

2.3教学方法的衔接

初中动力学知识的讲授以老师为主,通过语言表达、板书、趣味动画PPT、兴趣实验等方式,对学生进行集中或分组教育,学生相对来讲属于被动吸收知识,吸收率的大小取决于老师讲课的方式,对课堂的趣味性和老师的表达能力要求较高。高中动力学知识的学习主要通过老师和学生共同协作完成的,老师应该协助学生培养规划力学模块内容的能力,构建一套科学有效的力学学习模型。在抽象复杂的力学题目之前,老师应该合理引导学生使用力学学习模型,弄清楚题目属于力学知识中的哪个模块,并进行合理的推断与分析,慢慢缕清解题思路,把题目尽量变得简单化、形象化。在新的力学知识教学中,老师引导学生掌握力的方向判断及图像应用,把复杂抽象的概念转换成比较常见的生活案例,将疑难点问题进行统一分析,通俗易懂地讲解,按学生实际情况进行耐心指导,符合学生的认知规律,听得懂,易理解,会运用。

2.4问题解决方式的衔接

以摩擦力为例,初中物理对于该模块的要求是通过试验使学生了解摩擦力的现象以及力的作用效果,学生可以通过示意图测量力的大小,并了解二力平衡的条件。高中物理对于这部分的要求就是需要掌握静摩擦、滑动摩擦的物理规律,分辨出动静摩擦力现象,并通过公式计算出各种摩擦力的大小。

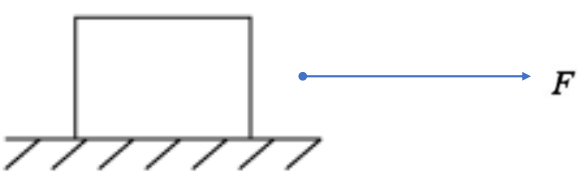

初中例题1:结合二力平衡条件,对下图进行分析,图中的木块收到水平向右的拉力,该力大小为6N,该木块保持水平匀速直线运动,求此时该木块受到的滑动摩擦力的大小。 图1 初中物理摩擦力问题

图1 初中物理摩擦力问题

分析:根据初中物理的动力学知识中的二力平衡条件,得知该木块在匀速直线运动时,滑动摩擦力应该和拉力相等,也就是6N。

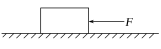

高中例题2:质量为2 kg的物体静止在水平地面上,如图所示,物体与地面间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力与滑动摩擦力视为相等,给物体一水平推力F。(取g=10 N/kg) (1)当推力大小为5 N时,地面对物体的摩擦力是多大?

(1)当推力大小为5 N时,地面对物体的摩擦力是多大?

(2)当推力大小为12 N时,地面对物体的摩擦力是多大?

(3)物体运动过程中突然把推力去掉,此时地面对物体的摩擦力是多大?

解析: 在水平地面上,FN=mg,则滑动摩擦力(即最大静摩擦力fmax)大小为fmax=μFN=μmg=0.5×2×10 N=10 N。

(1)当推力F=5 N时,F<fmax,物体静止,则由二力平衡知:地面对物体的静摩擦力的大小f静=F=5 N。

(2)当推力F=12 N时,F>fmax,物体滑动,则地面对物体的滑动摩擦力的大小f滑=μFN=μmg=10 N。

(3)运动过程中把推力去掉,地面对物体的摩擦力为滑动摩擦力,其大小f滑=10 N。

综合上述两个问题,对于问题考察的角度和深度不同,也决定了动力学问题的解决方式不同。初中动力学考察学生对现象的辨识、描述和归类,高中动力学知识考察学生对问题的计算、分析和推理。

3.初高中物理动力学部分知识衔接对策

动力学部分是初中物理的力和运动关系的主要内容,学生能否获得力学概念的框架,并被激发出学习兴趣,关系到他们在高中物理动力学内容的学习中,能否真正的理解知识点并正确计算各种形式的力的大小。这部分是初中物理的教学难点,也是高中物理的基础,对于学生科学素养的培养具有十分重要的意义。下面总结初高中动力学知识的衔接策略:

3.1初中物理教学时务必把握切入点

在初中物理动力学的教学中一定要把握好切入点,也就是力的作用效果。初中教材中对于力导致的形变使用了非常形象的图片进行展示,让学生对力造成的效果有了初步的感知,获得以下两个知识点:物体受力后可能产生形变;物体受力后会发生运动状态的变化,而运动状态有包括运动方向和运动速度。通过形象的图片使学生顺利切入对动力学知识点的学习和掌握中。

3.2高中物理教学时务必注重教学方法

高中物理的动力学分析中引入了矢量的概念,矢量是分析力的合成与分解的重要手段,但是对于还没有空间想象能力的高中生,一时接受起来有点难,教师可以通过分析抛物运动的受力分析以及曲线运动的受力分析,将矢量的概念结合现象,让学生高效率掌握矢量分析的手段,从而教给学生从现象看本质的视角,以及化繁为简的学习方法。

3.3相同知识点进行系统化的知识深化

对牛顿定律体系来讲,初中物理侧重于牛顿第一定律进行现象的描述和归纳,高中物理侧重于牛顿定律全体系的运用和计算,在此部分的教学时就需要将牛顿三定律体系的发现时间、规律及适用情况进行归纳整理总结,使学生在掌握知识点的时候可以融会贯通。在具体的教学中,比如平衡力在初中物理中就是一维的计算,高中物理中就会增加多个维度的平衡力,又加入了力的分解和合成的现象,虽然现象更复杂,但是问题解决都是有规律可循的。

3.4新增知识点进行示例和分析

匀变速直线运动、加速度、曲线运动、圆周运动、平抛运动等概念都是在高中物理动力学中新引入的概念,对于类似的新增知识点,一定要加强知识点的拆解和分析,通过举例、公式推导等方式,使学生逐步通过理解的方式掌握新概念,避免出现生搬硬套公式和概念混淆不清等状况。

4.小结

初高中物理知识的衔接,其根源是对学生科学素养的持续培养和提高,通过揭示一般性的运动规律,使学生理解力的概念、现象、类型、效果,学会计算力的大小,在力的分配不均时如何通过改进力的分配的方式解决问题。牛顿第一定律吸引着初中生探索更多关于力的形式和现象,而牛顿三定律构筑了高中物理乃至经典物理学的重要理论框架,不仅在实际的应用中具有不可磨灭的现实意义,而且对于学生探索更广袤的宇宙起到了重要的基础作用。

学生知识体系的深化和扩展离不开教师悉心的培养和精准的指导,在初中物理的教学上,除了满足考核要求之外,教师对于动力学教学更多的是思考如何让学生对力学现象和规律掌握得更牢固,到了高中,教师则更多地关注学生的创新思维、框架思维,以及理论联系实际的思维。做好初高中物理教学的衔接,可以使学生面对不同的物理现象可以熟练掌握不同的分析手段,进行问题的判断和解决。

参考文献:

许凯,初高中物理动力学与静力学知识衔接探微[J],中学课程辅导·教师教育(上、下), 2018(09):72-73

张钟文,核心素养理念下的初高中物理教学衔接研究[D],2020,江西师范大学

房克,浅谈初、高中物理教学的衔接问题及对策[J],教育界,2020(35):45-46

汪少成,浅谈初、高中物理教学的衔接问题及对策[J],中国教育学刊,2015(S1):200-201

创新设计物理必修第一册(粤教版),云南人民出版社,2020,:96-96