黄疸是新生儿时期常见的疾病,主要是指新生儿胆红素代谢异常升高,使得新生儿皮肤、脏器出现黄染情况,虽然多数新生儿属于生理性黄疸,症状在一段时间内会自行消退,但是也有一些病情严重者会出现嗜睡、肢体抽搐等症状表现,这时就需要对病情严重以及病理性黄疸患儿实施蓝光照射治疗,虽然通过蓝光照射可以有效改善新生儿的黄疸症状,但是蓝光会对患儿机体造成刺激,使患儿躁动不安,引发呕吐、窒息、皮肤擦伤、针刺伤等风险事件,所以当前需要加强护理风险管理,确保患儿蓝光照射治疗的安全性。本文主要以我院2019年内收录的86例新生黄疸患儿作为研究样本,探究护理风险管理在蓝光照射治疗中的应用效果,具体报道如下。

1. 资料与方法

1.1一般资料

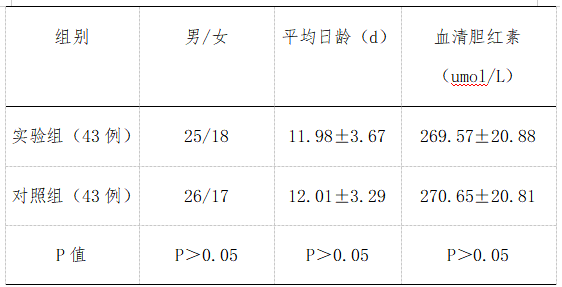

参加此次研究实验的86例样本数据均与病理性新生儿黄疸诊断标准相符,且在入院后实施持续蓝光照射,在收录患儿资料数据时,排除皮肤受损、严重脏器官功能障碍、蓝光照射禁忌症、资料残缺、患儿家属不同意此次研究的病例样本。将86例病理性黄疸患儿随机分为43例对照组、43例实验组,两组患儿一般资料经统计学处理具有相似性(P>0.05),符合医学实验的开展需求,详细数据见表1,此次研究实验的开展获得伦理委员会批准。

表1两组患儿一般资料对比

1.2方法

1.2方法

对照组采用常规护理管理方案,主要是指在黄疸新生儿蓝光照射治疗期间佩戴眼罩、穿好袜子,定期巡检治疗情况,如果患儿哭闹严重,需要实施新生儿抚触,稳定患儿的情绪。实验组在其基础上加用护理风险管理,本文主要探究实验组的护理风险管理措施,具体内容如下。

1.2.1构建护理风险管理小组

医院内部需要挑选新生儿科室人员组间风险管理小组,收集我院历年来黄疸患儿在蓝光照射治疗期间出现的风险事件,对常见的风险事件予以分类,并对护理风险出现的原因进行分析,在其基础上对护理风险管理策略予以制定,从而对风险进行有效规避。医院内部应该对风险管理小组成员进行定期的培训,从而树立其责任意识,主动加入到护理风险管理中,为患儿与家属带来优质化的服务,降低意外事件的发生率。

1.2.2有效落实风险管理策略

黄疸患儿在蓝光照射治疗期间容易出现呕吐窒息、眼罩脱落、皮肤擦伤、针刺伤等事件,针对上述风险事件应该采取如下控制策略。呕吐窒息:护理人员应间隔15分钟进行1次病房巡视,奶后半小时内应停留在患儿的病房内,观察患儿是否有呕吐症状出现,针对伴发呕吐的患儿,应将床头适当抬高,分次喂养患儿,如果发现患儿出现呼吸困难、面色青紫的症状表现,需要立即将患儿的头部向一侧偏移,将呼吸道清理干净,防止误吸的情况出现。眼罩脱落:牢固固定新生儿眼罩,如果新生儿哭闹剧烈,应该加强巡视,严禁新生儿手乱动,尽量选择不透光的黑色眼罩,将眼睛完全遮住,防止眼罩脱落的情况出现。皮肤擦伤:护理人员加强患儿皮肤保护,开展穿袜子、戴手套、修剪指甲等工作,并将患儿皮肤出现的汗液及时清理,如果患儿哭闹严重,应该用奶嘴进行安慰。针刺伤:护理人员加强留置针的固定处理,必要的情况下可以用网状弹力绷带进行固定。

1.3观察指标

①护理风险事件发生率。②患儿家属护理满意度:科室自制评分量表,满分100分,内容主要包括护理人员的服务内容、服务态度、服务技能等,分值越高,患儿家属护理满意度越优。

1.4统计学方法

借助SPSS.23处理本文资料,护理风险事件发生率、患儿家属护理满意度以计数资料、计量资料表示,开展卡方检验、t检验,P<0.05证明组间存在差异。

2. 结果

2.1两组患儿护理风险事件发生率

表2两组患儿护理风险事件发生率

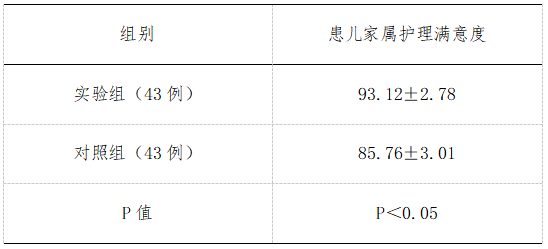

2.2两组患儿家属护理满意度对比

2.2两组患儿家属护理满意度对比

表3两组患儿家属护理满意度对比

3. 讨论

3. 讨论

新生儿黄疸在临床上具有较高的发病率,其中病理性黄疸会使患儿出现贫血、呕吐、大便颜色改变等症状,严重危害患儿的身心健康,所以需要在病情确诊后及时对患儿进行蓝光照射治疗,为了有效预防在治疗期间潜在的护理风险,需要开展护理风险管理。

本文调查结果显示,采用护理风险管理的实验组,护理风险事件发生率更低,且患儿家属护理满意度更优,表明护理风险管理在新生儿黄疸蓝光照射治疗中的应用效果显著,值得临床推广与应用。

参考文献:

[1]颜丽华,周丽玲,欧阳玲.风险护理模式在新生儿黄疸蓝光照射治疗中对疗效的影响及安全性分析[J].中外医疗,2020,39(16):139-141+150.

[2]余凤凤.加强风险护理干预措施在新生儿黄疸蓝光照射治疗中的应用价值[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(12):147-148.

[3]张巧.强化风险护理在新生儿黄疸蓝光照射中的应用效果观察[J].中国民康医学,2019,31(02):175-176.

[4]赵玉婷,童智洪,周丽仙,蔡小芬.综合护理管理在蓝光照射治疗新生儿黄疸患儿治疗中的效果[J].中国中医药现代远程教育,2018,16(03):134-135.

[5]许孟玉,谢云清.护理风险管理在新生儿黄疸蓝光照射治疗中的应用[J].中国民康医学,2017,29(19):112-113.