中枢神经系统神经母细胞瘤,又被称作是神经细胞瘤,患有该疾病患者具有头痛、呕吐、颅内压增高等临床表现,多发生于婴幼儿与儿童群体中,很少发生在成年人群体中。世界卫生组织,对该疾病进行了分类与分级,其白划分到Ⅳ级中枢神经系统胚胎性肿瘤,属于儿童高度恶性肿瘤。该疾病多发生在脑实质或椎管内、侧脑室、松果体中,继发性肿瘤可发生在颅脑任何部位,大多起源在肾上腺和交感神经链区域,可沿脑膜、脑脊液扩散[1]。在临床中,治疗该疾病主要采取手术完整切除方法,术后辅以放化疗,经术后组织病理检查可以准确诊断肿瘤,但是怎样对术前诊断准确性进行提升是非常重要的问题。目前,临床中诊断该疾病常用方法有CT、MRI,有助于对患者肿瘤范围和大小进行评估,也有助于手术方案的制定。下文在2019年11月~2020年11月期间从我院收治的疑似中枢神经系统神经母细胞瘤患者中随机挑选48例,对CT及MRI对中枢神经系统神经母细胞瘤的诊断价值进行研究,详细如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

在2019年11月~2020年11月期间从我院收治的疑似中枢神经系统神经母细胞瘤患者中随机挑选48例,其中有30例男性患者,18例女性患者,年龄段在5-37岁之间。纳入标准:均接受CT、MRI检查;均接受手术治疗,且均接受病理学检查;知情本次研究,且签署知情同意书。排除标准:合并免疫系统疾病;重要脏器功能严重异常;有沟通障碍、精神疾病;配合度较低;临床资料不全。

1.2方法

利用64层螺旋CT机给予患者检查,层厚控制在10mm、层间隔控制在10mm,连续扫描患者颅底至颅顶。MRI检查利用1.5T核磁共振成像仪进行平扫、增强扫描,层厚控制在5.0mm、层距控制在1.0mm、NSA控制在1、FOV控制在240mm×240mm、矩阵控制在256×256。自旋回波T1WⅠ,TR 450MS,TE 20ms;快速自旋回波序列T2WⅠ,TR 4020ms,TE 120ms。在增强扫描中给予矢状面、轴面、冠状面T1WⅠ扫描,经静脉注射对比剂使用的是扎喷替酸葡甲胺,注射速度控制在每秒1ml,注射剂量控制在0.2ml/kg[2]。检查完后,由2名资深影像学医师利用双盲法阅片,如果诊断结果不一致,共同商讨得出结果。

所有患者经过手术治疗,切除组织标本送检,利用10%福尔马林固定,给予常规HE染色,且进行免疫组化检查,对病理组织学特点进行观察[3]。免疫组织化学标记物有以下几种:神经微丝蛋白、突触素、神经胶质纤维酸性蛋白、波形蛋白、细胞角蛋白、尤因肉瘤标记物、血管源性标记物、细胞增殖抗原。

1.3观察指标

对CT检查和MRI对中枢神经系统神经母细胞瘤诊断结果情况进行观察;

分析CT检查和MRI对中枢神经系统神经母细胞瘤的影像学特征;

分析中枢神经系统神经母细胞瘤组织学特点。

1.4统计学方法

采用SPSS20.0统计学软件对数据进行统计学分析。计量的比较采用t值检验,计数的比较采用χ2检验,P<0.05代表存在显著差异。

2.结果

2.1CT检查和MRI对中枢神经系统神经母细胞瘤诊断结果情况分析

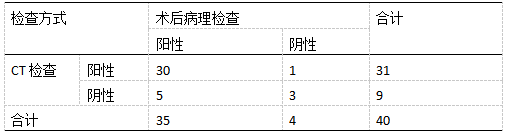

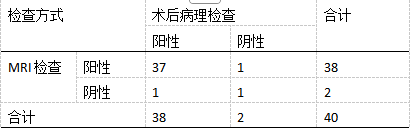

术后病理检查出有40例患者为中枢神经系统神经母细胞瘤,CT检查出有30例患者为中枢神经系统神经母细胞瘤,检查的准确性82.50%,检查灵敏度为85.71%,检查特异度为75.00%,详见表1。术后病理检查出有40例患者为中枢神经系统神经母细胞瘤,CT检查出有37例患者为中枢神经系统神经母细胞瘤,检查的准确性95.00%,检查灵敏度为97.37%,检查特异度为50.00%,详见表2。从中可以看出MRI和CT对中枢神经系统神经母细胞瘤的诊断价值相比,前者要明显高于后者(P<0.05)。

表1 CT检查对中枢神经系统神经母细胞瘤诊断结果情况分析(x̄±s)

表2 MRI检查对中枢神经系统神经母细胞瘤诊断结果情况比较

2.2检查影像学特征分析

CT检查中显示中枢神经系统神经母细胞瘤患者的肿瘤直径平均为(4.90±0.82cm),肿瘤大多是囊实性和非均匀性混合密度肿块,肿瘤囊性、坏死部位都是低密度状态,实性部分是等密度状态,实性部分内部有条状或斑块状高密度钙化影,病变边界是清晰的,很少有患者CT影像学表现为肿瘤周围有小片状低密度水肿。

MRI检查中显示中枢神经系统神经母细胞瘤患者的肿瘤直径平均为(4.99±0.88)cm,T1WⅠ表现出低信号或稍低信号,其中有稍高信号片状影;T2WⅠ表现出等信号或稍高信号,其中有斑片状高密度影。T1WⅠ增强扫描后,肿瘤实质部分有不均匀斑块状强化。病变便捷是清晰状态的,少部分患者MRI影像学表现为肿瘤周围有小片状低密度水肿。

2.3中枢神经系统神经母细胞瘤组织学特点分析

术后组织HE染色,光镜下病理结果显示瘤细胞密集,染色质粗细不均匀,胞体是梭形、圆形的,部分是不规则形状;瘤细胞出现异型性,呈现片巢状排列,部分出现片状坏死;部分散在钙化物沉积,瘤细胞团间有血管扩张充血和血管增生。

3.结论

中枢神经系统神经母细胞瘤,是儿童较为常见的恶性肿瘤,患有该疾病患者具有颅内占位病变引发的症状与体征表现。临床治疗该疾病的有效手段是手术切除肿瘤,且配合术后放化疗。目前,临床诊断该疾病的金标准是组织学病理检查,在光镜下病理切片肿瘤组织从未分化致密卵圆形或小圆形细胞紧排列组成,细胞核深染,且大部分处于核分裂状态,组织学有特征性菊形团结构[4]。大体病理标本可以发现肿瘤界限清晰,有可能有假包膜,丰富血供,常见囊变、钙化、出血、坏死。因为神经细胞瘤仅仅有神经元一条线路分化,GFAP、Syn、NF、Vimentin等免疫组织化标记物表达对诊断疾病具有一定价值[5]。临床中结合术后组织学病理检查结果可以确诊神经细胞瘤,但是为了进一步提升疾病预后效果,需要选择准确的术前诊断方法。

近几年,随着影像学技术不断发展,CT和MRI的显像精准度也在不断提升,被广泛应用到临床诊断恶性肿瘤中,且获得了不错的效果。CT检查,可以显示X线片所提供的所有信息,还可以对肿瘤位置、累及范围、钙化等信息进行明确,扫描时间较短,检查较为方便,且对钙化较为敏感,一般在85%左右;MRI检查可以多方位成像、软组织对比度较高,近几年被广泛应用在临床中。相关调查显示,神经细胞瘤的恶性程度较高,影像学占位征象较为明显的,但是因为肿瘤细胞以增殖、分裂生长形式为主,不会浸润周围组织,导致肿瘤边界较为清晰。本文研究显示,经过CT检查、MRI检查后可以发现肿瘤便捷清晰明确,肿瘤直径最小为3厘米,占位较为明显。相关调查显示,肿瘤实性部分细胞核较大,且胞浆较少,利用CT平扫图像可以发现是等密度或稍高密度,坏死或囊性处于低密度状态,出血处于高密度状态。本文研究显示,CT检查中显示中枢神经系统神经母细胞瘤患者的肿瘤直径平均为(4.90±0.82cm),肿瘤大多是囊实性和非均匀性混合密度肿块,肿瘤囊性、坏死部位都是低密度状态,实性部分是等密度状态,实性部分内部有条状或斑块状高密度钙化影,病变边界是清晰的,很少有患者CT影像学表现为肿瘤周围有小片状低密度水肿。MRI检查中显示中枢神经系统神经母细胞瘤患者的肿瘤直径平均为(4.99±0.88)cm,T1WⅠ表现出低信号或稍低信号,其中有稍高信号片状影;T2WⅠ表现出等信号或稍高信号,其中有斑片状高密度影。T1WⅠ增强扫描后,肿瘤实质部分有不均匀斑块状强化。病变便捷是清晰状态的,少部分患者MRI影像学表现为肿瘤周围有小片状低密度水肿。此外,从目前临床诊断检查结果发现,中枢神经系统神经母细胞瘤在使用影像学诊断时,会出现误判、误诊等情况,和其它脑部肿瘤疾病容易混淆,如星形细胞瘤、髓母细胞瘤、脑膜瘤等,因此最终诊断需要以病理组织检查结果作为金标准。本文研究显示,术后病理检查出有40例患者为中枢神经系统神经母细胞瘤,CT检查出有30例患者为中枢神经系统神经母细胞瘤,检查的准确性82.50%,检查灵敏度为85.71%,检查特异度为75.00%。MRI检查出有37例患者为中枢神经系统神经母细胞瘤,检查的准确性95.00%,检查灵敏度为97.37%,检查特异度为50.00%。从中可以看出MRI和CT对中枢神经系统神经母细胞瘤的诊断价值相比,前者要明显高于后者(p<0.05)。术后组织HE染色,光镜下病理结果显示瘤细胞密集,染色质粗细不均匀,胞体是梭形、圆形的,部分是不规则形状;瘤细胞出现异型性,呈现片巢状排列,部分出现片状坏死;部分散在钙化物沉积,瘤细胞团间有血管扩张充血和血管增生。此外,MRI诊断该疾病的价值更高,究其原因和中枢神经系统神经母细胞瘤病发位置有着紧密联系,该肿瘤可发生在额叶、脑室内、顶叶、松果体区等位置,利用MRI检查具有较高灵活性,可以更加全面扫描检查患者脑部位置,这对于判断肿瘤位置、范围、大小均具有较为积极意义,可以提供给医生制定治疗方案可靠依据。

综上所述,中枢神经系统神经母细胞瘤诊断中应用CT及MRI均具有一定价值,且MRI诊断价值高于CT诊断价值,值得临床推广和应用。

参考文献

[1]于山.CT及MRI对中枢神经系统神经母细胞瘤的诊断价值[J].中国CT和MRI杂志,2018,16(10):19-21.

[2]谢灵争.CT与磁共振成像诊断儿童中枢神经系统神经母细胞瘤的价值[J].实用中西医结合临床,2020,20(05):128-129.

[3]谢国斌,胡高峰.MRI与CT检查在中枢神经系统神经母细胞瘤诊断中的价值比较[J].中国基层医药,2019,26(13):1607-1610.

[4]尤晓光.CT与MRI对中枢神经系统神经母细胞瘤的诊断价值[J].贵州医科大学学报,2019,44(07):844-847.

[5]陈磊,汪宝霞,周伟.中枢神经细胞瘤CT和MR检查的影像学特征及其诊断准确率对比[J].中国保健营养,2017,27(030):441.

作者简介:柳英(1987-),女,汉族,本科学历,主治医师,主要从事DR、CT、MRI对疾病诊断工作。